머리에 올린 욕망

누가 남의 복장을 지적하는가?

얼마 전, 한 여성 국회의원이 국회 본회의에 참석할 때 입은 옷이 며칠간 화제가 되었다. 해당 의원이 입은 옷은 붉은색 셔츠드레스였는데, 검은색 수트 일색인 국회에서는 단연 눈에 띄는 복장이었다. 국회의원이 국회에 입고 나와야 하는 옷이 정해져 있지 않음에도 불구하고, 눈에 띄는 복장은 대번 지적의 대상이 되었다. 입은 사람의 신분과 장소에 적절한 복장은 누가 정하는 것일까?

비단 국회 뿐 아니라 보수적인 분위기를 가진 집단에서는 복장에 대한 지적이 심심찮게 이루어진다. 지금은 어떤지 모르겠지만, 내가 석사과정이었을 때만 해도 연구실 내에서는 짧은 치마나 바지, 발가락이 보이는 신발, 그리고 모자 등의 복장이 암묵적으로 금지되어 있었다. 누구를 위한 금기였을까? 주위 선배들에게 물어보니 모 선생님이, 모 선배가 불편해 하신다는 정도의 대답이 돌아왔다. 그렇다면 그분들은 왜 불편해 하셨을까?

국회의원이라는 신분, 대학원생이라는 신분, 회사원이라는 신분에 맞는 복장이 암묵적으로 정해져 있다면, 해당 신분을 가진 사람들은 서로서로 자유롭게 복장을 지적하고 시정을 요구할 수 있을까? 아마도 아닐 것이다. 회사에서 이른바 ‘쿨비즈’가 허용되어도, 상사가 긴 바지를 입으면 그보다 직급이 낮은 직원들도 긴 바지를 입어야 한다. 대학원생이 교수의 복장을 지적할 수 있을까? 선생님, 교수답게 타이를 매고 재킷 단추를 채워 주십시오.

갑오개혁 이후 신분의 고하가 사라지고, 누구나 원하는 복장을 할 수 있을 것만 같은 오늘날에도 이처럼 복장에 대한 규정은 사라지지 않았다. 의복은 상징성을 품은 물건이기 때문이다. 의복은 이것이 생겨난 이래로 늘 입은 사람의 취향이나 경제력, 그리고 (전근대적/현대적 의미를 모두 포함한)신분을 드러내는 도구로 활용되어 왔다. 현대에도 복장이 가지고 있는 이 ‘구별’ 기능은 사라지지 않았다.

현대에 비해 의복의 디자인이 한정적이었던 전근대에는 의복의 재질이나 품, 길이의 차이가 신분을 드러내는 요소였다. 몸에 걸치는 옷보다도 더욱 눈에 띄면서도 간단히 신분을 드러낼 수 있는 것은 액세서리이다. 현대인들은 시계나 가방, 벨트 등으로 간단히 자신의 신분이나 지향점을 드러내곤 한다.(어디서 듣기로는 자신의 상급자가 착용한 것 보다 고급품을 드러내놓고 착용하면 안 된다고 한다.) 전근대인들도 장신구를 이용해 자신의 신분을 드러내기도 하였지만, 아마 조선에서 가장 눈에 띄게 활용된 액세서리로는 모자를 꼽을 수 있지 않을까 한다.

모자는 조선 사람들의 사회생활에서 필수적인 아이템이었다. 은둔하던 사람이 사람들 앞에 공적으로 나타나는 일을 ‘갓을 털어 쓰고 나선다[彈冠]’ 는 관용어구로 표현하기도 했다. 모자는 ‘의관(衣冠)’의 요소로서 예(禮)를 갖추는 중요한 도구이자 쓰는 사람의 신분고하를 보여주는 지표이기도 했다. 애초에 ‘예’라는 것은 상대와 나의 사회적 위치를 파악하고, 적절한 행동을 보여주는 사회적 규칙이다. 의관을 갖추는 행위는 나 자신의 사회적 위치를 남에게 알리는 일이었고, 의관과 관련된 규칙을 세우는 것은 곧 사회질서를 세우고 시각화하는 일이었다.

이 규칙에 따르면 사족으로서 맨머리로 남 앞에 나서는 일은 매우 부적절하게 여겨졌다. 사족이 아닌 서인(庶人)과 구분되지 않기 때문이다. 18세기 선산(善山)에 살고 있었던 사족 노상추(盧尙樞 , 1746~1829)는 집에 찾아온 향교 장의(掌議)와 말다툼을 했다. 말다툼의 원인만 따지면 노상추가 전적으로 유리한 상황이었지만, 늦은 시간이라 관(冠)도 쓰지 않고 포(袍)도 입고 있지 않았던 탓에 무례하다는 비판을 받고 결국 말다툼에서 밀리게 되었다.

(…)그런데 나는 깊은 밤이어서 관冠을 벗고 짧은 옷을 입고 그를 맞아들여 이야기하다가 관을 쓰지 않고 포袍를 입지 않았다는 사실을 깜박하는 바람에 도리어 그에게 손님을 무례하게 접대한다는 비난을 받았다.(…)

『노상추일기』 임진일기(1772년) 1월 23일(기미)

그날 노상추는 앞으로 각별히 조심해야겠다는 다짐으로 일기를 마무리한다. 이처럼 관(모자)을 쓰는 일은 예를 갖추는 중요한 행위였고, 만일 이를 소홀하게 한다면 노상추처럼 사족으로서의 체통을 잃고 비판받게 되었다.

방한모도 분수에 맞게

(…)그리고 난모(煖帽: 방한모)를 말하더라도 그렇다. 초모(貂帽: 담비가죽으로 만든 방한모) 역시 덕이 있는 자에게 쓰게 하는 상징물로서 품계(品階)를 확연하게 구분해 놓은 것이 거의 초헌(軺軒)이나 마찬가지이다.

『정조실록』 23년(1799) 10월 10일

정조는 당대의 사치풍조를 지적하면서 관리들이 분수에 맞지 않는 옷차림을 하고 다닌다고 비판하고 있다. 한낱 방한모라고 할지라도 품계에 따라 사용할 수 있는 모자의 재료를 제한하고 있었기 때문이다. 초피(貂皮: 담비 가죽)로 만든 이엄(耳掩)은 정3품 이상의 당상관만 사용할 수 있도록 법으로 규정되어 있었다. 그 아래로 당하관 및 사족은 서피(鼠皮: 노랑담비 가죽)ㆍ일본산 산달피[倭山獺皮: 검은담비 가죽]을, 기술직관원 및 군관, 서얼, 이서(吏胥)들은 적호피(赤狐皮: 붉은 여우가죽)ㆍ국산 산달피[鄕山獺皮]를, 공상(工商)ㆍ천례(賤隷)는 산양피(山羊皮)ㆍ구피(狗皮: 개 가죽)ㆍ묘피(猫皮: 고양이 가죽)ㆍ지달피(地獺皮: 오소리 가죽)ㆍ이피(狸皮: 살쾡이 가죽)ㆍ토피(兎皮: 토끼 가죽)를 사용하였다.『명종실록』 8년(1553) 9월 18일

초피는 변방에서만 구할 수 있는 귀한 물건이었기에 나라에서는 국초부터 당상관 이상만 초피를 사용하도록 제한을 두었다. 하지만 규제는 도통 약발이 듣질 않았다. 당연히 누구든 여력만 있다면 최고급 소재를 사용하고 싶지 않겠는가. 또 당상관만 사용할 수 있다는 제한도 초피를 더욱 매력적으로 보이게 했을 것이다. 중종대에는 단지 과거에 합격했을 뿐인 생원‧진사도 초피로 만든 이엄을 착용하였다.『중종실록』 23년(1528) 12월 8일 약 200여년 뒤인 정조대에는 의관(醫官)‧역관(譯官) 등의 기술직관원, 도성 경계를 맡은 임시직 군관인 순장(巡將), 심지어는 수직(壽職: 장수한 자들에게 주던 벼슬)에 있는 사람들까지 공공연하게 초피로 만든 모자를 쓰고 다녔다. 누구나 쓸 수 있는 아이템이 된 것이다.

또한 모피를 많이 들일수록 다른 사람들에게 값비싼 모피를 과시할 수 있었기에 이엄의 크기도 시간이 지날수록 점점 더 커졌다.『명종실록』 즉위년(1545) 12월 11일 처음 이엄이 만들어졌을 때는 귀를 덮을 정도의 크기였지만 나중에는 목덜미를 덮을 정도의 크기가 되었다. 당상관 이하의 초피 사용이 금지되었음에도 불구하고 민간에서는 초피로 이엄 뿐 아니라 옷을 만들어 입기도 하였다. 당대의 패셔니스타였던 연산군대에는 초피로 치마를 만드는 사람도 있었고,『연산군일기』 8년(1502) 10월 8일 중종대에는 저고리를 만들기도 했는데, 초피 저고리가 없으면 감히 문족(門族)들의 모임에 참석하지도 못했다고 한다.『중종실록』 13년(1518) 6월 7일 저잣거리의 여성들도 초피로 모자를 만들어 쓰고 다녔다.『중종실록』 23년(1528) 12월 18일

나라에는 이를 사치풍조라고 경계하며 귀천을 불문하고 초피 자체를 사용하지 못하게 금지해 보았지만『중종실록』 11년(1516) 11월 5일 , 이 역시 별로 효과는 없었다. 초피는 단순한 방한용 물품이 아닌 과시용 패션 아이템이었기 때문이다. 국가권력도 사람들의 욕망을 억제할 수는 없었다. 애당초 초피에게 귀한 이미지를 만들어 준 장본인은 다름 아닌 국가였다. 아무나 쓸 수 없는 재료이기에 모두가 가지고 싶어 하게 된다는 아이러니한 상황이 빚어진 것이다.

작자미상, <야연(野宴)>부분, 국립중앙박물관 소장.

작자미상, <야연(野宴)>부분, 국립중앙박물관 소장.

천과 털가죽으로 만든 방한모를 쓰고 야외에서

고기를 구워먹고 있는 남성들의 모습이다. 1917-1919,

1917-1919,

<플랫폼의 방한모 쓴 남성>, 평양,

듀크대학도서관 Sidney D. Gamble Photographs 디지털컬렉션(1908-1932).

방한모 위에 갓을 쓰고 있다.

성협(成夾), <풍속화>부분, 국립중앙박물관 소장.

성협(成夾), <풍속화>부분, 국립중앙박물관 소장.

모피가 달린 방한모를 젖혀 쓰고 있다. 1917-1919,

1917-1919,

<우산을 들고방한모를 쓴 두 여인> 평양,

듀크대학도서관 Sidney D. Gamble Photographs 디지털컬렉션(1908-1932).

이엄이 변형된 남바위(좌)와 풍차(우)를

쓰고 있다.

머리 위에 올린 욕망

모자의 재료 뿐 아니라 디자인에 있어서도 신분에 따른 제한이 있었다. 조선 모자의 대표라 할 수 있는 갓은 사족들만 쓸 수 있도록 제한되었다. 그 외의 서인이나 노비는 작은 모자만을 쓸 수 있었다. 『선조실록』 28년(1595) 6월 5일 갓은 챙이 넓고 형태가 무너지기 쉬웠기 때문에 평소 노동을 하는 사람들이 편히 쓸 수 있는 모자는 아니었다. 저 유명한 신윤복의 풍속화 <유곽쟁웅(遊廓爭雄)>에서는 난투 끝에 부서진 연약한 갓의 모습이 잘 드러난다.

신윤복, <유곽쟁웅(遊廓爭雄)>부분, 간송미술관 소장.

신윤복, <유곽쟁웅(遊廓爭雄)>부분, 간송미술관 소장.

오른쪽 구석에 부서진 갓을 주섬주섬 줍는 사람이 그려져 있다.

그래서 활용된 것이 벙거지, 패랭이, 건(巾) 등이었다. 벙거지는 모(毛)를 이용하여 챙을 만든 모자였고, 패랭이는 주로 짚이나 대나무 등의 소재를 사용하여 챙을 만든 모자였다. 건은 말총으로 만든 탕건이나, 혹은 천으로 고깔 모양을 만든 두건 등을 말한다.

권용정, <보부상>부분,

권용정, <보부상>부분,

간송미술관 소장. 보부상이 패랭이를 쓰고 있다. 권용정, <부옹(負甕)>부분,

권용정, <부옹(負甕)>부분,

국립중앙박물관 소장. 벙거지를 쓴 모습이다.

김득신, <야장단련(冶匠鍛鍊)>부분,

김득신, <야장단련(冶匠鍛鍊)>부분,

간송미술관 소장. 야장들이 천으로 만든 건을 쓰고 있다. 김홍도, <담배썰기>부분, 국립중앙박물관 소장.

김홍도, <담배썰기>부분, 국립중앙박물관 소장.

전기수가 말총으로 만든 건을 쓰고 있다.

1917-1919, <우시장의 사람들> 평양,

1917-1919, <우시장의 사람들> 평양,

듀크대학도서관 Sidney D. Gamble Photographs 디지털컬렉션(1908-1932).

말총으로 만든 탕건과 천으로 만든 두건을 쓴 사람들이 있다. 윤용, <협롱채춘(狹籠菜春)>부분,

윤용, <협롱채춘(狹籠菜春)>부분,

간송미술관 소장. 나물을 캐는 여성이

머리에 건을 쓰고 있다.

나라에서는 서인이 갓과 패랭이를 쓰는 것을 중죄로 다스렸다. 하지만 모든 사람들이 신분에 따른 차등적 복장규제를 고분고분하게 따랐던 것만은 아니었다.

(…)홍로가 아뢰기를,

“평안도로 파천(播遷)할 때부터 서인들이 갓 쓰는 것을 금하고 작은 모자를 쓰게 했습니다. 신이 간관으로 있으면서 이 법을 엄히 밝혀서 일체 금단했으나 끝내 행해지지 않았습니다. 법령을 세웠으면 반드시 행해지도록 해야 하며 반드시 인심을 순응시킨 뒤에야 오래가게 하는 길이 됩니다. 우리 나라 습속에 갓을 쓴 지가 이미 오래 되었으므로 법금(法禁)이 아무리 엄하더라도 시행될 수 없습니다. 난리를 겪은 뒤로 인민들이 빈핍하여 작은 모자도 갑자기 장만하기가 어렵습니다. 그래서 모두 갓이 없이 맨머리로 다니니 보기에 좋지 않습니다.”

하니, 상이 이르기를,

“그들이 쓰려고만 한다면 모자 하나 장만하기가 뭐 어렵겠는가. 이것은 중국 제도를 따르는 것만이 아니다. 폐양자(蔽陽子)는 바로 백립(白笠)이니 백립을 어찌 머리에 쓸 수 있겠는가. 전사(戰士)는 더욱 쓸 수 없다. 평안도는 한결같이 중국 제도를 따라 선비는 갓을 쓰고 서민은 모자를 착용하여 금령을 기다리지 않고도 스스로 이같이 시행하니 그 감사는 기특하다 하겠다.”

하였다. 홍로가 아뢰기를,

“이것은 어려운 일이 아닌데도 제대로 따르지 않습니다. 신이 보니 민간에서 갓을 쓰고 있다가도 대간이 지나가면 그 갓을 벗어 풀숲에 던져두고는 지나간 뒤에 도로 쓰곤 했습니다. 매우 가슴이 아팠습니다.”

하니, 상이 이르기를,

“모든 일은 갑자기 금해선 안 되고, 점차로 시행하여 습속을 이루어야 한다.”

『선조실록』 28년(1595) 6월 5일

참찬관 박홍로(朴弘老)는 선조에게 사람들이 갓을 쓰지 못하게 강제하기 어렵다고 아뢴다. 서인은 갓 대신 모자를 쓰라는 엄명이 내려와도 사람들은 갑자기 모자를 구하기 어렵다는 핑계를 대며 갓을 쓰지 않을 바에는 차라리 맨상투로 다니는 둥 끝내 명을 따르지 않았다. 처음에는 모자 하나 사서 쓰는 것이 뭐가 그리 어렵냐고 묻던 선조도 갓을 풀숲에 던져두었다가 다시 주워 쓴다는 사례를 듣고는 체념하듯 ‘점차로 시행’해야 하겠다고 대답하고 있다. 그렇다면 규제가 ‘점차로 시행’ 되기는 했을까?

상이 이르기를,

“(…)요즘 들어보면 어부들 가운데 갓을 쓴 자도 있다 하는데 사실 그렇던가? 승지는 일찍이 그 지방의 어사로 나갔으므로 아마도 민속을 잘 알 것 같다.”

하니, 승지 조홍진(趙弘鎭)이 아뢰기를,

“대체로 육지 백성이 어부를 보는 것은 거의 소 잡는 백정이나 다름없습니다. 한번 해안(海案)에 이름이 기록되기만 하면 평민과 서로 겨룰 수 없으므로 그들의 자손은 모두 그들 할아버지가 어부라는 사실을 숨깁니다. 이미 조정에서 어부에 대한 폐단을 없애주었으니, 그들은 반드시 지난날의 수치를 씻고자 할 것입니다. 그래서 그들 가운데 갓을 쓰고 글을 읽는 자도 없지 않다 합니다.”

『정조실록』 24년(1800) 4월 16일

선조는 규제가 점차로 시행되기를 바랐을 것이나, 그로부터 약 200년이 지난 정조대에는 어부도 갓을 썼다. 당시 어부에 대한 사회적 인식은 거의 소를 잡는 백정을 보는 것과 같았다. 그런 어부들조차 갓을 쓴다는 사실을 접하고 놀란 정조에게 승지 조홍진(趙弘鎭)은 어부들이 부당한 대우를 더 이상 받지 않기 위해 갓을 쓰고 글을 읽는다고 말하였다. 여기서 알 수 있듯, 갓을 쓰는 것은 신분 상승에 대한 의지를 보여주는 행위이기도 하였다. 나라에서 사족만 갓을 쓸 수 있도록 엄격하게 금지하는 행위는 갓이 가진 사회적 함의를 더 공고히 만들고, 갓을 쓰고자 하는 욕망을 더욱 강하게 부추겼을 것이다.

<Natives of Korea>, 《The Illustrated London News》1863. 1. 7.

<Natives of Korea>, 《The Illustrated London News》1863. 1. 7.

저고리 위에 도포를 입지 않은 사람이 갓을 쓰고 있다. 1890, <A man servant with usual meal table>, 개인소장. 밥상을 나르고 있는

1890, <A man servant with usual meal table>, 개인소장. 밥상을 나르고 있는

하인이 갓을 쓰고 있다.

허물어진 경계, 낡아버린 갓

상이 이르기를,

“우리나라의 갓은 중국의 입장에서 말하면 매우 괴이한 제도이지만 이것은 옛날부터 만들어진 것이니 지금 말할 필요가 없는 것이다. 그러나 모자(帽子)가 너무 높고 양대(涼臺)가 너무 넓어 문을 드나들 때 방해가 되니, 그 제도가 어찌 매우 해괴하지 않겠는가. 지금부터는 갓의 양대가 너무 넓은 자는 법부(法府)로 하여금 금지시키도록 하라. 또 요즈음 의복의 제도도 역시 옛날과 달라졌다. 소매가 너무 넓어 그 길이가 땅에 끌릴 정도이니, 비단 보기에 해괴스러울 뿐 아니라, 보행을 하는 데도 역시 불편하다.”

하였다. 이조 판서 홍명하(洪命夏)가 아뢰기를,

“윗사람이 좋아하면 아랫사람은 더욱 좋아합니다. 옛 말에 이른바 ‘궁중에서 큰 소매를 좋아하니, 사방이 모두 한 필 비단을 다 쓴다.’는 것이 진실로 헛말이 아닙니다. 의관(衣冠)은 문물(文物) 가운데 가장 드러나는 대표적인 것이니, 오직 위에 있는 사람이 어떻게 인도하고 통솔하느냐에 달렸습니다.”

『효종실록』 8년(1657) 1월 10일

사족이 아닌 서인이 갓을 쓰는 것을 막지 못하였기 때문에 사족들은 서인과 자신을 구분 지을 방법이 필요했다. 그 방법은 갓의 크기를 키우는 것이었다. 높이는 높아지고, 챙의 넓이는 넓어졌다. 커진 갓의 크기 때문에 문을 드나들 때 방해가 될 정도였다. 사족들이 큰 갓을 쓰자 서인들도 마찬가지로 큰 갓을 쓰기 시작했음은 물론이다. 갓의 크기가 제한되자 이제는 갓끈을 길게 만들고 귀한 소재로 화려하게 치장하는 풍조가 만연해졌다.

19c, <Habitant de Corée>, Orléans, Musée des Beaux-arts 소장.

19c, <Habitant de Corée>, Orléans, Musée des Beaux-arts 소장.

챙의 넓이가 굉장히 넓은 갓을 썼다. 신윤복, <청금상련(廳琴賞蓮)>부분,

신윤복, <청금상련(廳琴賞蓮)>부분,

간송미술관 소장.

화려한 구슬을 꿰어 만든 갓끈이 보인다.

호박 구슬을 꿰어 만든 갓끈, 국립민속박물관 소장

호박 구슬을 꿰어 만든 갓끈, 국립민속박물관 소장 대모와 산호구슬로 만든 갓끈, 국립민속박물관 소장

대모와 산호구슬로 만든 갓끈, 국립민속박물관 소장

“전립(氈笠)의 영자도 모두 정밀화(正蜜花)를 쓰니, 정밀화를 어디에서 그렇게 많이 구할 수 있겠는가. 또 호박(琥珀) 갓끈은 당상관이 쓰는 것인데, 요즈음 사치 풍조가 나날이 심해져서 문관ㆍ음관ㆍ무관이나 당상관ㆍ참하(參下)를 막론하고 호박이 아니면 쓰지를 않는다. 이 어찌 복장으로 신분의 귀천을 나타내는 뜻이겠는가.”

하고, 이어 당하관으로서 호박 갓끈을 쓰는 자를 일체 금지하고 자만호(紫璊瑚)나 자수정(紫水晶)으로 대신 쓰게 하였다.

『정조실록』 15년(1791) 4월 18일

정조의 하교를 보면 호박 갓끈은 본디 당상관에게만 허용되었는데, 이미 이 때 와서는 문무관료 모두가 지위고하를 막론하고 모두 호박 갓끈을 사용하고 있었다는 사실을 알 수 있다. 언제나 복장에 대한 규제가 실패해 왔던 것처럼, 정조의 하교도 호화로운 갓끈 사용을 막기에는 역부족이었다. 갓끈에 대한 규제는 고종대에 다시 한 번 등장한다. 예조(禮曹)에서는 사치를 금지하고 의복을 간편하게 고치는 데 목적을 둔 <사복변제절목(私服變制節目)> 『고종실록』 21년(1884) 6월 3일 을 올렸는데, 그 중에서는 “갓끈은 좁게 짠 직조물을 쓰되, 사(紗)나 백(帛)이나 구슬로 단단히 매어 늘어진 부분이 없게 한다.”라는 항목이 보인다.

복장과 관련한 절목에 대한 의견도 분분했다. 판중추부사(判中樞府事) 송근수(宋近洙)는 이미 지금 사람들의 옷은 옛 사람에 비해 이미 간편한데 어떻게 더 간편하게 하느냐는 의견 『고종실록』 21년(1884) 6월 15일 을 내기도 했고, 찬선(贊善) 송병선(宋秉璿)은 오랑캐의 복장을 따 복장을 간편하게 하는 것이 온당치 않음을 주장하면서, 기존의 의복이 여유 있고 위엄 있는 모습이며, 복장 속에 귀천(貴賤)과 존양(尊攘)의 뜻이 담겨 있다 『고종실록』 21년(1884) 6월 24일 고 하였다. 그 외에도 많은 사람들이 의복제도의 간소화에 대한 반대 의견을 냈다.

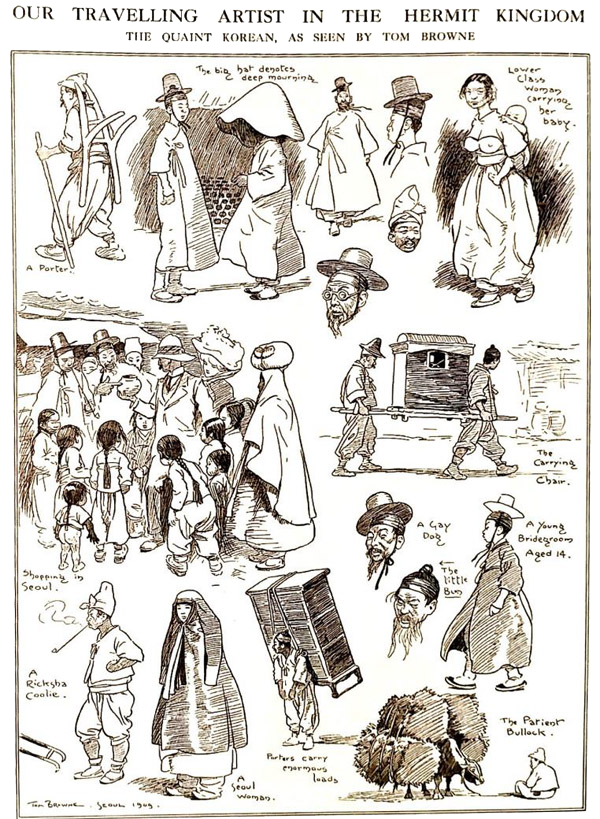

<Our Travelling Artist in the Hermit Kingdom>,

<Our Travelling Artist in the Hermit Kingdom>,

《The Graphic》1909. 12. 4. 모든 사람들이 쓴 갓의 크기가 작아졌음을 볼 수 있다.

수많은 반대에도 불구하고 결국 고종은 의복간소화를 관철시켰다. 그리하여 넓은 소매는 좁아지고, 큰 갓은 작아졌다. 얼마 지나지 않아 신분제도 철폐되었다. 그간 유지되어오던 엄격한 상하질서가 사라지고 표면적으로나마 모든 사람이 수평적 관계를 가지게 된 것이다. 상하질서를 시각화하였던 의복 역시 아무런 상징성을 가지지 못하게 되었다. 의복이 위계를 드러내는 힘을 잃자 자연히 큰 갓을 고집하는 사람들도 사라졌다. 더 이상 자신을 존귀하게 보이게 하지 않는 큰 갓은 구태여 나라의 명을 어기면서까지 쓸 필요가 없어진 불편한 모자일 따름이었다. 얼마 지나지 않아 갓은 곧 시대에 뒤떨어진 낡은 질서를 의미하게 되었고, 새로운 질서 속에 차차 그 자취를 감추어갔다.

이제는 신분고하에 따른 복장의 제한은 없다. 하지만 법적으로 만인의 수평관계가 보장되었다고 할지라도 여전히 사회 속의 상하관계는 엄연히 존재한다. 상급자와 하급자의 복장의 구분은 없지만, ‘적절한 복장’이 무엇인지 정하고, 그에 벗어나는 복장을 지적할 수 있는 권한은 여전히 상급자에게 부여된다. 복장규정은 사라지지 않았다. 갓은 모습만을 바꾸어 은연중에 우리의 곁에 남아있다.

집필자 소개

- 강유현

- 서울시립대학교 국사학과 박사과정에 재학 중이며, 연세대에서 조선후기 중인층의 서화완상문화에 관해 공부하고 석사학위를 받았다. 인간의 욕망이 문화 저변에 드러나는 모습에 주목하였다. 지금은 19세기 이래 근대기의 미술과 권력의 유착에 관심을 두고 연구하고 있다.

“아이에게 상투를 틀어 갓을 씌워주다 - 아들의 관례”

“조카의 관례, 빈으로 참석하다”

“연경에 다녀온 자들의 의관 - 한 벌의 봄옷과 갓과 띠, 세련되고 훌륭하다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|