소송을 통해 본 조선 사회

작년에 발표된 사법연감에 따르면 2022년 법원에 접수된 소송 건수는 616만 7,312건에 달한 것으로 집계되었다. 소송 건수는 해마다 증가하는 추세라 하니 한마디로 우리나라는 ‘소송공화국’이라 할만하다. 그렇다면 과거에는 어떠했을까?

사실 중국이나 조선은 형법 위주로 법률이 규정되어 있어 법의 근간이 백성의 통제에만 있으므로 소송이 적었을 것이라고 생각하기 쉽다. 실제로 유교문화의 영향 속에서 한국인들은 법적인 해결을 불쾌히 여기고, 소송을 기피하는 의식이 문화적 전통이었다는 주장이 일찍부터 대두된 바 있다. 그렇지만 이와 같은 견해는 어디까지나 조선시대 소송 문서 및 소송 관련 기록에 대한 실증적 분석을 토대로 이루어진 것이 아니라는 점에서 오래된 편견이라 보는 것이 타당하다. 소송 규정과 소송 실태를 통해 조선시대 사람들의 삶을 자세히 들여다보자.

중국 소송사회론과 『민장치부책(民狀置簿冊)』

〈후마 스스무[夫馬進]의 『中國訴訟社會史の硏究』〉 (출처: 京都大學學術出版會)

〈후마 스스무[夫馬進]의 『中國訴訟社會史の硏究』〉 (출처: 京都大學學術出版會)

중국사 연구자인 일본 교토[京都] 대학 후마 스스무[夫馬進] 교수는 조선과 같은 시기에 존재했던 명·청 사회가 지금까지의 일반적 상식과 달리 소송이 매우 활발했던 ‘소송사회’였다고 말한다. 소송 억제라는 사대부 관리의 일반적 원칙과 달리 관아에서는 백성들의 소송을 억제하지 않았고, 보통 사람도 소송을 포기할 만큼 관아를 두려워하지 않았다는 것이다.

그 실례로 당시 지방관들이 1년 동안 처리하는 소송문서를 분석한 결과 그 양이 약 1만 건을 넘는 경우가 많았다고 한다. 그 가운데 원고가 피고를 불러 심리하여 실제 판결을 내린 사건이 10퍼센트를 넘지 않았다고 가정해도, 지방관 한 사람이 1년에 1천 건이라는 어마어마한 소송 사건을 처리했다는 결과가 나온다. 인구가 늘어나고 경제적 분규가 증가하면서 특히 명나라 중기 이후 민간인의 소송 풍조가 만연했다. 다른 조사 결과에 따르면 청나라 가경(嘉慶) 연간(1796~1820)에 안휘성(安徽省) 육안주(六安州) 고을의 지방관이 10개월의 재임 기간 동안 1,360건의 소송 안건을 처리했다고 분석했다.

〈고부군에 제출된 소지와 판결을 요약하여 등사한 『민장치부책』. 1866년 작성되었다.〉 (출처: 디지털 장서각)

〈고부군에 제출된 소지와 판결을 요약하여 등사한 『민장치부책』. 1866년 작성되었다.〉 (출처: 디지털 장서각)

아쉽게도 조선시대에는 소송의 유형과 군현에서 처리된 전체 소송 건수를 확인할 수 있는 자료가 거의 남아있지 않다. 소지(所志)와 등장(等狀) 등 소송문서, 그리고 소송의 전개 과정과 판결 결과를 보여주는 결송입안(決訟立案) 등이 고문서의 형태로 남아있기는 하지만, 대부분 조선후기인 18, 19세기에 올린 것들이며 그 양도 극히 제한적이다. 이런 상황에서 19세기 지방 군현에서 접수된 민장(民狀)과 처리 결과를 요약, 정리한 기록이 민장치부책(民狀置簿冊)의 형태로 전해지고 있어 당시 일부 지역의 민장 접수 상황을 파악할 수 있게 된 것은 다행이라고 할 수 있다.

지역별로 편차가 존재하기는 했지만, 민장치부책을 통해 19세기에 관아에서 매달 적지 않은 수의 민장을 접수, 처리하고 있었던 실태를 확인할 수 있다. 구체적으로 분석 대상 지역은 서울대 규장각에 소장된 전라도 영암·영광, 경상도의 영천·경산·의령·경상우병영, 충청도의 연기·목천·진천 등 9개 지역이었다. 지역별로 민장 접수에는 차이가 존재했는데, 예컨대 전라도 영광과 경상도 의령의 경우 각각 한 달 평균 수량이 각각 244.8건, 205건에 달할 정도로 관아에 민장이 폭주하였던 데 비해, 충청도 연기와 진천, 경상도의 경산은 각각 61.7건, 71.5건, 58건으로 평균 100건을 넘지 않는 지역으로 분류되었다.

지역별 편차에도 불구하고 대상 지역 전체를 놓고 보면 한 달 평균 민장 접수 건수는 156건이 조금 넘었다. 이는 한 달 동안 수령이 하루도 쉬지 않는다고 가정해도 하루에 5건 이상의 민장을 처리했어야 했음을 의미하는데, 이는 결코 적은 숫자가 아니었다. 호송(好訟), 건송(健訟)의 분위기로 인해 민장 접수 및 처리가 19세기 군현 수령의 중요한 일과였음을 증명한다.

소송에 개방적인 조선왕조

조선시대에 소송이 상당히 일반화되었으며, 백성들은 자신들의 권리 실현을 위해 소송을 적극 이용할 정도로 관아에 소를 제기하는 것을 주저하지 않았음은 앞서 언급한 것과 같다. 그럼, 당시 호송(好訟)의 풍속이 가능했던 이유는 뭘까? 이는 조선왕조의 개방적인 소송제도에서 찾을 수 있다.

〈‘동헌(東軒)’은 지방 고을에서 수령이 공무를 행하던 곳이다. 오른쪽에 ‘관가에서 재판광경’이라고 쓰였다.〉

〈‘동헌(東軒)’은 지방 고을에서 수령이 공무를 행하던 곳이다. 오른쪽에 ‘관가에서 재판광경’이라고 쓰였다.〉

(출처: 국립민속박물관)

먼저 휴무일과 같은 특별한 경우를 제외하고 중앙이든 지방이든 관청 개좌일(開坐日)에는 상시적으로 소장(訴狀)을 제출할 수 있었다는 사실이 주목된다. 비교적 소송이 자유로웠던 명·청 시대의 경우 소장 접수가 가능한 달은 8월 1일부터 이듬해 3월 말까지 1년에 8개월이었으며, 접수일도 3, 8, 13, 18, 23, 28일 등 한 달에 6일만 가능했다. 반면 조선에서는 중국처럼 소장 접수가 가능한 날짜를 따로 정해놓지 않아 언제든 관아에 소장을 제출할 수 있도록 했다.

소장 제출에 특별한 제약을 두지 않았기 때문에 신분이나 성별에 관계없이 누구라도 소송을 할 수 있었다는 점도 소송제도의 큰 특징이다. 이 때문에 노비는 물론 여성들도 소송의 주체로 등장할 수 있었다. 조선후기 문중에 보관하고 있는 고문서를 분석한 서울대 김경숙 교수의 연구에 따르면 분석 대상 전체 소지류(所志類) 7,645건 가운데 여성이 올린 것이 126건 정도 파악되었다.

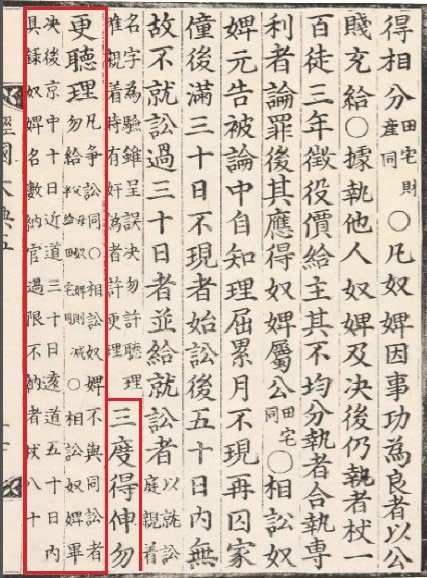

〈『경국대전』, 「사천」에 기재된 ‘삼도득신(三度得伸)’〉 (출처: 국사편찬위원회)

〈『경국대전』, 「사천」에 기재된 ‘삼도득신(三度得伸)’〉 (출처: 국사편찬위원회)

소송 날짜, 소송장 제출자에 관한 사안과 함께 또 하나 언급해 둘 사실은 상소 제도가 갖추어져 수령의 소송 처리에 불복하는 경우 상급 기관에 재심을 요청할 수 있는 길이 제도적으로 보장되어 있었던 점도 꼽을 수 있다. 『경국대전(經國大典)』 사천조(私賤條)의 ‘삼도득신(三度得伸)’ 규정에서 보듯이 동일 사안으로 합법적으로 세 번까지 소송을 제기할 수 있었다. 또한 『경국대전』 소원조(訴冤條)에서는 억울하고 원통한 일을 당한 지방민이 관찰사를 거쳐 중앙에까지 호소할 수 있도록 하였는데, 이는 소원(訴冤) 절차에 관한 것이지만 민사소송에서도 적용될 수 있는 원칙이었다.

요약하면 조선시대의 소송은 제도적으로 많은 사람들에게 개방되었고, 제도적 개방성은 실제 소장 제출 양상에서도 그대로 나타나고 있었다. 이를 고려할 때 조선후기 목민서를 비롯한 여러 글에서 관리들이 처리해야 할 소송 건수의 증가를 우려한 것은 단순한 수사(修辭)가 아니라 현실을 그대로 토로한 것이라고 볼 수 있다.

속언(俗諺)을 통해 본 원님 재판

조선왕조에서 지방관인 각 고을 수령은 행정권과 사법권을 동시에 행사하였다. 자연히 고을에서 발생하는 각종 소송은 수령이 처리, 판결하였다. 상소제도가 있었다고는 하지만 역시 가장 중요한 것은 고을 수령의 판결이었다. 따라서 관하 백성들은 어떤 수령을 맞이하는가에 촉각을 곤두세우기도 했으며, 수령의 자질과 능력에 따라 일희일비하곤 했다.

〈김윤보(金允輔, 1865~1938)의 《형정도첩(刑政圖帖)》에 남아있는 백성이 관아에 소장을 올리는 모습〉

〈김윤보(金允輔, 1865~1938)의 《형정도첩(刑政圖帖)》에 남아있는 백성이 관아에 소장을 올리는 모습〉

(출처: 국립민속박물관)

소송을 처리하는 목민관인 수령은 지금의 판사와 마찬가지로 사건의 전후 사정과 법조문을 참고하여 양측이 모두 수긍할 수 있는 엄정한 판결을 내려야 한다. 당연히 한쪽 말만 듣고 현혹되어서는 곤란하다. 하지만 숙련되지 못한 수령들은 갑이 제소해 오면 갑을 두둔하면서 을을 간사한 자로 만들었다가, 다시 을이 제소해 오면 을이 옳다고 하여 앞의 견해를 완전히 뒤집는 등 아침저녁으로 뒤바뀐 판결을 내리곤 했다. 이럴 때 백성들은 원의 판결이 이랬다저랬다 수시로 변덕을 부리는 것을 조롱하여 “익힌 노루 가죽”과 같다고 풍자하였다.

익힌 노루 가죽이란 한자로 ‘숙녹피(熟鹿皮)’라고 쓰는데, 무두질한 사슴 가죽을 말한다. 사슴에서 벗겨낸 가죽을 그대로 방치하면 부패해 버리므로 무두질 또는 제혁(製革)이라 하여 적당한 방법으로 가죽을 손질하는데, 한마디로 가죽을 피혁으로 가공하는 과정이다. 이렇게 무두질한 사슴 가죽은 신축성이 좋아 쉽게 늘였다 줄였다 할 수 있는 것처럼 수령이 주관 없이 자의적으로 판결하는 것을 익힌 노루 가죽과 같다고 비판한 것이다. 이와 유사한 “녹피에 가로왈 자(鹿皮曰字)”라는 속담도 있는데, 무두질한 사슴 가죽에 쓴 왈(曰) 자는 그 가죽을 당기는데 따라 일(日) 자도 되고 왈(曰) 자도 된다는 뜻이다.

무능한 수령을 비꼬는 말로 ‘반실태수(半失太守)’라는 말도 회자되었다. 이는 글자 그대로 풀이하면 ‘절반을 잃게 하는 수령’이라는 의미로, 재물을 다투는 소송에서 수령이 사리를 정확히 분별해 시비를 가리기보다 양측에 절반씩 나누어주는 식으로 적당히 판결하는 것을 말한다. 승소해야 당연한 측 입장에서는 수령의 애매한 판결로 생짜로 재물의 절반을 날리게 되는 것이니 억울하지 않을 수 없었다. 그래서 반실태수는 최하 등급의 수령이라는 비판을 받았다.

명판결 이야기

〈정약용의 『목민심서』〉 (출처: 국립중앙박물관)

〈정약용의 『목민심서』〉 (출처: 국립중앙박물관)

사실 조선시대 수령은 관내 고을에서 일어나는 다양한 송사(訟事)를 처리해야 했으므로 법률 지식이 필수적이었지만 현실은 그렇지 못했다. 대개 사대부들은 과거 시험과 관련한 문장과 경전 공부에 치중할 뿐 법률 공부에는 소홀했다. 조선의 관직 체계상 이들이 과거에 합격해 6품 벼슬에 오르면 지방의 작은 고을 현감으로 나갈 수 있었는데, 백성들의 민원과 분쟁을 조정하는 능력에 대한 본격적인 시험대에 오르게 된다. 그러나 진흙 속에서도 진주는 있는 법. 19세기 다산 정약용은 『목민심서(牧民心書)』에서 곧고 바른 판결을 내린 명판관들의 일화를 소개하고 있다.

〈『경상도읍지(慶尙道邑誌)』에 무인년(숙종24, 1698년)에 부임한 동래부사 이세재의 이름이 확인된다.〉

〈『경상도읍지(慶尙道邑誌)』에 무인년(숙종24, 1698년)에 부임한 동래부사 이세재의 이름이 확인된다.〉

(출처: 서울대학교 규장각한국학연구원)

숙종 때 동래부사(東萊府使) 이세재(李世載)는 다산이 꼽은 송사를 잘 처리한 수령 중 하나였다. 이세재는 가까운 친족끼리 송사를 벌이는 경우 양쪽을 모두 엄히 처벌해 다시는 골육 간 분쟁으로 풍속을 해치는 일이 없도록 경계했다. 또한 묘지를 둘러싼 송사가 있으면 먼저 묫자리를 봐주어 분란의 원인을 제공한 지관(地官)을 처벌했으며, 금령(禁令)을 어기고 소를 잡는 백성이 있으면 적당히 돈으로 속죄하는 것을 허락지 않고 도둑을 다스리는 엄한 법률로 일벌백계한 것으로 유명했다. 그는 또 부사로 있던 3년간 쇠고기를 먹지 않았다고 한다.

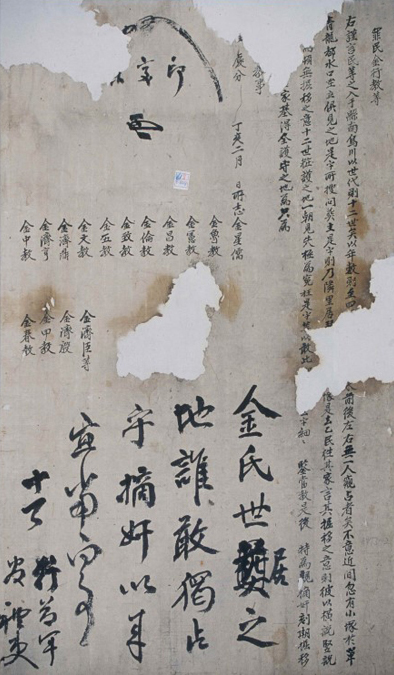

〈1827년 2월, 김행교(金行敎)가 안동부사에게 올린 소지(所志).

〈1827년 2월, 김행교(金行敎)가 안동부사에게 올린 소지(所志).

선영(先塋)을 침범한 이웃 사람의 무덤을 옮겨달라는 내용이다.〉

(출처: 디지털 장서각)

선조 때 홍혼(洪渾) 또한 성품이 강직한 관리였다. 그가 양주목사 시절에 당시 후궁 김소용(金昭容)이 국왕의 총애를 독차지하게 되자 그 위세를 믿고 그의 조모(祖母)를 양주 경내 타인 소유의 산에 장사지냈다. 한마디로 투장(偸葬)을 한 것이다. 산 주인이 제소하자 홍혼은 망설임 없이 즉시 법에 따라 파내도록 판결하였다. 경기감사가 이를 알고 크게 놀라고 소문을 들은 사람들이 모두 벌벌 떨었다고 한다.

다산은 영조 대의 관리 유정원(柳正源)의 일화도 소개하였다. 유정원은 형조 참의(刑曹參議)가 되어 옥사 처리를 공평하고 너그럽게 하며, 숨긴 것 찾아내기를 귀신같이 하였다. 어느 사노(私奴)가 문서를 변조하여 주인을 배반하고 서로 송사하였는데, 여러 해가 되었어도 결정을 보지 못하였다. 그가 문서를 가져다가 밝은 곳에 걸고 살펴보니 은은하게 고친 자리가 있었다. 물을 떠다 종이를 담그고 덧붙인 곳을 손톱으로 긁으니 고쳐 쓴 먹 흔적이 분명하였다. 이에 엄한 형장을 가해 사실을 밝혀내고 주인에게 돌려주었다는 이야기이다.

이 외에도 『목민심서』에는 전라감사 신응시(申應時), 한성판윤 권엄(權𧟓), 홍산현감 이시현(李時顯), 나주목사 이몽량(李夢亮), 안동부사 김상묵(金尙黙), 광주유수 김사목(金思穆)의 명판결 사례가 실려 있다. 다산은 위세에 굴하지 않고 약자의 편에서 많은 백성을 감화시킨 이들을 모두 훌륭한 목민관의 전형으로 본 것이다. 이는 지금의 법조인들도 새겨야 할 일이다.

집필자 소개

- 심재우

- 서울대학교에서 정조 『심리록(審理錄)』 연구로 문학박사 학위를 받았다. 현재 한국학중앙연구원 한국학대학원 인문학부 교수로 재직 중이다. 대표 저서로는 『조선후기 국가권력과 범죄 통제』, 『백성의 무게를 견뎌라-법학자 정약용의 삶과 흠흠신서 읽기』, 『조선시대 향촌사회조직과 공동체의 운영원리(공저)』, 『조선후기 법률문화 연구(공저)』 등이 있다.

“암자를 둘러싼 소송”

“지방 수령과 양반의 기싸움

“말도둑과 도둑을 죽인 자, 누구의 잘못이 더 큰가?

- 현감과 대치한 채 분주하게 소송을 준비하다”

“김씨와 권씨의 400년 묵은 자리싸움”

“무뢰배를 대동한 서원 사림, 향교를 점거하고 향교측 사림과 대치하다”

“살인으로 이어진 동전 던지기 놀이”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|