선인의 이야기, 무대와 만나다

분필로 동그라미를 그릴 권한

〈Peter Paul Rubens 《The judgement of solomon》, 1617년〉

〈Peter Paul Rubens 《The judgement of solomon》, 1617년〉

두 어미가 있었다. 한 어미는 얼마 전 아이를 잃었고 한 어미는 얼마 전 아이를 낳았다. 한방에서 자던 그들은 서로 살아있는 아이가 자신의 아이라고 주장하다가 결론을 내지 못하고 솔로몬 왕 앞에 나왔다. 아직 어린 아기의 얼굴로는 어미를 찾는 것은 불가능했다. 솔로몬은 아기를 받은 산파를 찾거나 이웃을 찾아 묻는 대신 신에게서 받았다는 그의 지혜를 사용했다.

그의 판결은 이랬다. 아이의 어미를 찾을 방법이 없으니 큰 칼을 가져와 아이를 반으로 갈라 어미라 주장하는 여인에게 반씩 나눠줄 것! 그러자 한 어미는 큰 소리로 솔로몬을 칭송하며 현명한 재판이라고 흡족해하지만, 다른 어미는 울며 쓰러져 차라리 아이를 저 여자에게 줄지언정 죽이지 말아 달라고 통곡한다. 그러자 솔로몬은 아이를 죽이지 말아 달라는 여자가 진짜 아이의 어머니라고 판결하고 아이를 어머니에게 돌려주고 가짜 어미를 엄벌한다.

이 이야기는 솔로몬의 지혜를 증명하는 이야기로, 성경 한 줄 읽지 않은 사람들도 알고 있는 솔로몬의 재판이다. 한편으로는 신이 준 지혜가 얼마나 경이로운 지경인지를 증명하는 사례이기도 하다. 솔로몬이 말년에 그 지혜를 준 신을 배신하고 주색잡기에만 지혜를 쓰는 인간이 되었는지는 전혀 중요하지 않다. 신은 그에게 타인의 머리 위에 앉아 판결을 내릴 권력을 직접 쥐여주었고 그는 죽을 때까지 그 권력을 남김없이 써먹었다.

〈2023년 초연된 《회란기》 〉 (출처: 극공작소 마방진)

〈2023년 초연된 《회란기》 〉 (출처: 극공작소 마방진)

이 이야기는 다양하게 변주되는데, 중국 원나라 시대의 리 꾸안푸[李潛夫]의 4막짜리 연극 ‘《회란기》’와 《회란기》를 바탕으로 변주한 브레히트의 ‘《코카서스의 백묵원》’이 가장 유명하다. 중국 원작인 《회란기》는 석회로 그린 원 이야기라는 뜻으로, 솔로몬이 송나라에서 환생한 것이 아닌가 싶은, 명판결로 유명한 ‘포청천’ 포증의 판결이 바탕이다. 한국에서는 그동안 《브레히트의 백묵원》은 꽤 자주 공연됐지만, 원작인 《회란기》는 2023년에 처음 공연이 올라갔다. 한글로 썼을 때는 무슨 뜻인지도 알기 어려운 원작의 제목인 회란기를 그대로 가져온 이 공연은 ‘진짜’ 어미가 될 자격에 관해 묻는다.

각색과 연출을 맡은 고선웅은 이전에도 《조씨고아》라는 중국 원작의 연극을 통해 ‘남의 아이 대신 키우는 이야기’를 선보였다. 《조씨고아》가 명예와 충성심 아래 주인의 아이를 살리면서 자신의 아이를 포기하는 ‘충신’인 남성 중심의 서사를 풀어냈다면, 《회란기》는 아이를 향한 사랑에 집중하는 여성적 서사처럼 보인다. 그러나 실제로는 여성이라면 응당 아이를 지키고 보호해야만 한다는 가부장적인 결론을 당당하고 큰 목소리로 주장한다.

〈연극 《회란기》의 한 장면〉 (출처: 극공작소 마방진)

〈연극 《회란기》의 한 장면〉 (출처: 극공작소 마방진)

4막짜리였던 원작은 2막으로 각색됐다. 1막은 몰락한 집안의 딸로 기생이 된 장해당이 부자인 마원회의 두 번째 첩으로 들어가 아들을 낳고 잠시 행복했지만, 아들을 낳지 못한 첫 부인이 위기감을 느껴 남편을 독살하고 아들까지 빼앗으려 장해당을 고문하고 죽이려 든다. 하지만 판관 포청천이 등장하면서 2막은 가장 흥미로운 재판으로 돌입한다. 결국, 주인공 장해당은 극의 하이라이트인 아이 팔 잡아당기기를 통해 ‘진정한’ 모성을 만인에게 증명받고 아이와 재산을 되찾는다.

이 작품의 주제는 장해당의 절규 ‘돈 있고 줄 있는 사람은 간단히 끝내면서, 돈 없고 줄 없는 사람은 모질게도 족쳐대는 세상’에 있다. 사실 모성은 핑계고 진짜 하고 싶은 말은 이것이었을 것이다. 오늘의 재판이 재판답게 판결 나지 않고 있음을 말하고 싶은 것이다. 남편을 죽이고도 뻔뻔하기 그지없는 마부인의 행태는 재산과 권력에서 나온다. 돈과 권력에 매수된 증인들은 기도 안 찬 거짓말을 줄줄이 늘어놓는데도 누구 하나 나서서 그 말이 거짓이라고 고하지 않는다. 포청천이 뇌물에 헬렐레 녹는 인물이었다면 장해당도 개작두에 목이 잘렸을 판이다. 포청천이 영민하고 청렴한 인물이었기에 장해당은 자신의 마지막 증명인 모성을 선보일 기회를 얻고 그 기회를 놓치지 않는다.

〈A Rose Original Production에서 올린

《The Caucasian Chalk Circle》〉

(출처: YouTube “Rose Theatre”)

브레히트의 《코카서스의 백묵원》은 거기서 한발 더 나아간다. 이야기의 시작부터 나치에게서 막 독립한 러시아령 그루지아가 배경이다. 나치를 물리치는데 누가 더 큰 공을 세웠는가를 내세우며 버려진 농지를 누가 차지할 것인지로 싸우는 오른쪽 마을 사람들과 왼쪽 마을 사람들 사이에 분쟁이 일어나자 마치 순회판사처럼 방랑극단의 가수인 아츠닥이 등장해 오래전의 이야기를 들려준다. 반란이 일어나 영주가 살해되자 아내인 나텔라는 살기 위해 아들을 두고 도망간다. 하녀인 그루셰는 나텔라가 두고 간 아이 미첼을 두고 고민에 빠진다. 살려면 아이를 두고 가야 하는데 그러자니 어린아이가 눈에 밟힌다. 결국, 그루셰는 미첼을 데리고 가면서 온갖 고난을 겪는다. 처음에는 아이를 두고 갈까 데리고 갈까 고민하고, 괜히 데리고 왔다 후회도 하지만 어느새 미첼에게 마음이 기운 그루셰는 아이를 살리기 위해 목숨까지 걸며 자신의 아이로 키우기로 결심한다. 고향까지 도망갔지만, 마을 전체가 하나의 거대한 눈처럼 그루셰를 지켜보고 결국, 그루셰는 곧 죽을 것 같은 농부와 편의상 결혼까지 하면서 아이를 지킨다. 전쟁이 끝나고 영주의 재산을 되찾기 위해 나텔라가 아이를 되찾으려고 나타나고, 그루셰의 진짜 약혼자까지 나타나 어린이로 자란 미첼을 보고 그루셰의 애정이 변한 줄 알고 절망하지만 그루셰의 진심을 알고 그루셰의 편이 되어준다. 하지만 어디로 튈지 알 수 없는 재판관 아츠닥의 행태는 마치 나텔라의 편을 들어주는 것만 같아 아슬아슬하고 아츠닥의 재판관의 지위조차도 간당간당할 즈음, 새로 들어선 정권이 그의 판관으로서의 권위를 인정한다. 그러자 아츠닥은 바닥에 분필로 하얀 동그라미를 그리고 그 안에 아이를 서게 한다. 아이를 먼저 하얀 동그라미 밖으로 당겨가는 쪽이 승자라는 아츠닥의 말에 그루셰는 아이의 팔을 잡지만 도저히 아이를 아프게 할 수가 없어 절망하고 절규한다. 이겨서 꽃바구니 하나 얻은 듯, 우는 아이를 안고 의기양양한 나텔라에게 아츠닥은 아이는 진짜 사랑으로 키운 그루셰의 것이라고 판결하며 보는 모든 사람에게 속 시원한 사이다를 안겨준다. 게다가 덤으로 가짜 결혼도 이혼시켜 준 뒤 아츠닥은 사라지고 남은 사람들은 꽤 행복해진다.

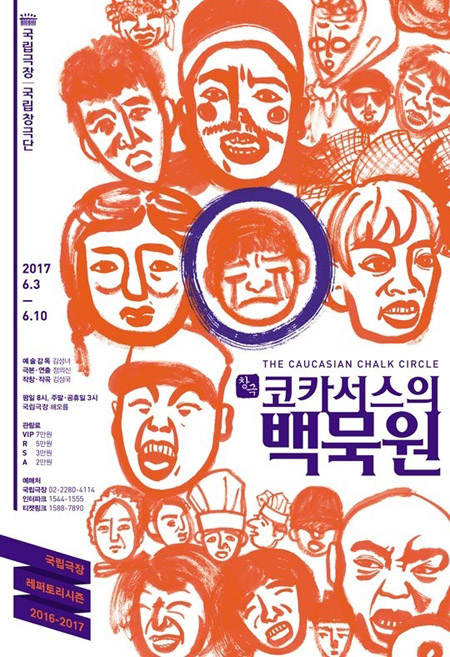

〈2017년 국립창극단에서 공연한 창극 《코카서스의 백묵원》〉 (출처: 국립창극단)

〈2017년 국립창극단에서 공연한 창극 《코카서스의 백묵원》〉 (출처: 국립창극단)

17년 국립창극단에서는 극작가이자 연출가인 정의신이 각색한 《코카서스의 백묵원》을 선보였다. 이야기가 나오게 되는 계기인 두 마을 간의 분쟁을 없애 극중극 형식을 버리고 안의 알맹이만 쏙 빼 와서 전쟁의 참상을 도드라지게 표현한 것도 정의신 다웠다. 게다가 전쟁이 끝났다 해도 고난은 끝나지 않는다. 주인공 그루셰에게는 시종일관 고난만 주어지는 참이라 관객이 지칠 때도 되었건만 악역들이 웃음을 주면서 극의 균형을 잡아간다. 마침내 마지막 대결에서 그루셰와 나텔라가 서로 아이를 가져야 하는 이유에 대해 구구절절 늘어놓는 부분이 이 작품의 하이라이트다. 아이가 바른 판결로 가야 할 곳에 가는 것을 보면서 사람들은 드디어 전쟁이 끝났다는 사실을 실감한다. 힙한 판소리를 표방했지만, 주제는 묵직했다.

〈국립창극단 《코카서스의 백묵원》의 소개 영상〉

(출처: YouTube “YTN”)

억울한 일이 있으면 법이 풀어줄 것이라는 기대를, 최근에 하는 사람들이 얼마나 있을까. 매체에서 드러나는 법은 항상 권력과 돈과 성별에 따라 차등이 진다. 최고 권력자는 죄를 지었다 의심을 받아도 수사 한 번 받지 않으며 호의호식하고 그 눈에 난 사람은 몇 번이고 몇 번이고 재판을 받으며 시달린다. 살인을 해도 성별에 따라 누군가는 창창한 앞날이 있다며 감형을 받고 누군가는 극형을 받는다. 이러한 때, 우리는 아직도 ‘암행어사 출두요!’ 같은 속 시원한 재판을 기다린다. 재판관에게 하얀 백묵을 쥐여준 자는 누구인가? 신은 죽었지만, 권력과 돈은 살아있다. 재판극은 항상 시대를 반영한다. 지금 우리가 재판극에 목마르다면 이유가 있다.

집필자 소개

- 이수진

- 뮤지컬 〈지킬앤 하이드〉, 〈그리스〉, 〈넌센스〉, 〈에비타〉 등 번역하고, 뮤지컬 〈신과 함께 가라〉 등을 썼습니다.〈뮤지컬 스토리〉 저자 / 더 뮤지컬 어워드 심사위원 역임 등

“암자를 둘러싼 소송”

“지방 수령과 양반의 기싸움

“말도둑과 도둑을 죽인 자, 누구의 잘못이 더 큰가?

- 현감과 대치한 채 분주하게 소송을 준비하다”

“김씨와 권씨의 400년 묵은 자리싸움”

“무뢰배를 대동한 서원 사림, 향교를 점거하고 향교측 사림과 대치하다”

“살인으로 이어진 동전 던지기 놀이”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|