조선 시대의 아름다운 축제, 왕실 잔치

왕실 잔치의 규모는 어떠했을까?

조선 시대 왕실의 행사는 오례(五禮)라 부르는 다섯 가지 의례가 있었고, 그중에서 왕실의 축제는 가례(嘉禮)에 해당하였다. 가례는 ‘기쁜 행사’, ‘아름다운 행사’를 의미하였으니, 오늘날 성인식에 해당하는 관례, 국왕이나 왕세자, 왕세손의 결혼식, 국왕의 등극, 왕실 가족에게 존호를 올리는 행사, 왕세자와 왕세손의 책봉, 왕실 어른의 장수를 축하하는 회갑연이나 양로연 등이 있었다. 조선 왕실에서 가례를 거행할 때는 경사를 축하하는 잔치가 있었으니, 이러한 왕실의 잔치를 왕실의 축제라 할 수 있었다.

2023년 궁중문화축전 중 ‘창경궁 야연’(출처: 한국문화재재단)

2023년 궁중문화축전 중 ‘창경궁 야연’(출처: 한국문화재재단)

왕실의 잔치는 흔히 ‘연향(宴享)’이라 불렀고, 이와 별도로 ‘풍정’, ‘진연’, ‘진찬’, ‘진작’이란 표현을 사용하기도 하였다. 연향은 왕실 잔치의 총칭이라 할 수 있고, 풍정(豐呈)은 선물을 바친다는 뜻이고, 진연(進宴)은 연회, 진찬(進饌)은 음식, 진작(進爵)은 술잔을 드린다는 의미였다. 또한 국왕을 주인공으로 하는 잔치는 ‘어연(御筵)’이라 하고, 술잔을 받는다는 뜻의 ‘수작(受爵)’이라 말하는 사례도 있다. 이처럼 다양한 왕실의 잔치 가운데 규모가 가장 큰 잔치는 풍정이었고, 진연, 어연, 진찬, 진작의 순으로 잔치의 규모가 줄어들었다. 왕실의 잔치는 주인공의 지위에 따라 술잔의 숫자, 잔칫상에 올리는 그릇 숫자, 음식의 종류와 높이, 공연되는 음악과 무용 등에서 크게 차이가 났다. 가령 왕실 잔치 때 주인공이 받는 술잔을 기준으로 하면, 국왕은 9잔, 왕세자는 7잔, 신하는 5잔을 넘기지 않았다.

조선 시대 왕실의 잔치는 『승정원일기』나 『조선왕조실록』과 같은 연대기에 주로 기록되었고, 특별한 의미가 있는 잔치라면 별도로 의궤가 편찬되었다. 현재 왕실의 잔치를 상세하게 정리한 의궤는 총 19종이 남아있으며, 그중에서 고종 대에 편찬된 의궤가 9건으로 가장 큰 비중을 차지한다. 의궤가 작성된 왕실 잔치의 주인공을 살펴보면 선조의 왕비이자 인조의 어머니였던 인목왕후, 정조의 어머니이자 순조의 할머니였던 혜경궁, 순조의 왕비이자 효명세자의 어머니였던 순원왕후, 헌종과 고종의 어머니였던 신정왕후가 있다. 그리고 국왕으로는 숙종, 영조, 고종을 주인공으로 한 잔치를 기록한 의궤가 있다.

정조, 혜경궁 홍씨를 위해 축제를 열다

왕실 잔치의 주인공 가운데 가장 주목이 되는 사람은 혜경궁 홍씨이다. 혜경궁 홍씨는 사도세자(장헌세자, 장조)의 부인으로, 아홉 살에 세자빈으로 간택되어 열 살에 결혼식을 올렸다. 세자빈은 열다섯 살이 되어 관례를 거행하고 궁궐로 들어왔다. 그 이듬해에 세자빈은 첫째 아들인 의소 세손을 낳았으나 세 살 때 사망하였고, 다시 2년 후에 정조를 낳았다. 정조가 열한 살이 되었을 때 사도세자는 영조의 명령으로 뒤주에 갇혔다가 사망하였고, 세자빈은 폐빈이 되어 친정으로 쫓겨 나갔으며, 얼마 후에 복권되어 궁궐로 돌아왔다. 이때 영조는 며느리에게 혜빈이란 칭호를 내렸고, 정조는 국왕이 된 직후에 어머니에게 혜경궁이란 칭호를 올렸다. 이후 혜경궁은 아들인 정조와 손자인 순조의 극진한 보살핌을 받으며 지내다가 여든한 살의 나이로 사망하였다.

1795년은 사도세자와 혜경궁 부부가 환갑이 되는 해였고, 정조는 어머니를 위해 성대한 잔치를 열었다. 정조는 두 여동생과 함께 혜경궁을 모시고 화성에 행차하여 사도세자의 묘소인 현륭원을 참배하고, 화성행궁의 봉수당에서 혜경궁의 회갑 잔치를 열었다. 봉수당(奉壽堂)이란 이름은 ‘혜경궁의 장수를 비는 건물’이라는 뜻으로, 정조는 화성행궁을 건설할 때 혜경궁의 회갑 잔치를 염두에 두고 이런 이름을 지었고, 자신의 친필을 새긴 현판을 걸어두고 있었다.

수원 화성의 봉수당(출처: 수원특례시)

수원 화성의 봉수당(출처: 수원특례시)

윤2월 13일에 혜경궁은 봉수당의 중앙에서 남쪽을 향해 앉았고, 정조는 혜경궁의 동쪽에 앉았다. 이때 혜경궁은 예의를 입었고, 정조는 융복을 입었다. 정조가 어머니에게 절을 할 때는 계단 위에 있는 자리로 나가서 북쪽을 향해 절을 하였다. 회갑 잔치가 열렸을 때 혜경궁은 세자빈의 지위에 있었으므로 7잔의 술잔을 받았다. 첫 번째 술잔과 두 번째 술잔은 정조가 직접 올렸고, 나머지 다섯 잔은 혜경궁의 명령에 따라 내명부, 외명부, 영의정 홍낙성, 광은 부위 김기성 등이 올렸다. 김기성은 혜경궁의 첫째 사위였다. 봉수당에서 열린 회갑 잔치에는 혜경궁의 친정 가족들도 많이 참석하였다. 주인공인 혜경궁으로서는 궁에서 멀리 떨어진 수원 화성으로 이동하여 처음으로 남편의 묘소를 참배하고, 오랜만에 친정 식구들을 만나는 자리가 되었다. 이날 정조는 혜경궁의 장수를 기원하는 시를 지었다.

내외의 빈객들이 꽃나무로 모이고

문무 관리들은 바로 꽃구경하는 사람들이라.

해마다 오늘과 같기만을 바라니

장락당의 잔치 술은 몇 순배가 되었는가.

잔치가 끝난 후 정조는 잔치에 참석한 신하들에게 음식과 꽃을 나눠주라고 명령하였다. 그리고 잔치를 주관한 관리들을 불러와 ‘술에 취하지 않으면 돌아갈 수 없다.’고 하였다. 이른바 ‘불취무귀(不醉無歸)’였다. 이날 정조는 10년 후 혜경궁의 나이가 칠순이 되면 다시 어머니를 모시고 와서 현륭원에 참배하고 봉수당에서 칠순 잔치를 열겠다고 선언하였다. 그러나 정조는 5년 후에 사망하여 이 뜻을 이루지는 못하였다.

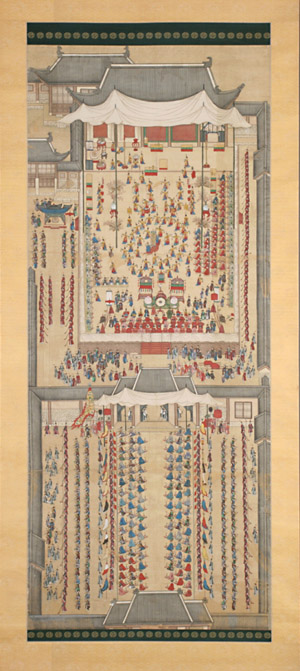

봉수당 진찬도(출처: 문화재청)

봉수당 진찬도(출처: 문화재청)

다음날 정조는 화성행궁의 낙남헌에서 양로연을 개최하였다. 양로연에는 70세 이상의 노인과 61세의 노인들이 참석하였고, 정조는 노인들에게 비단을 한 단씩 선물하고, 노란색 명주를 주어 지팡이 끈으로 사용하게 하였다. 조선 시대에 70세를 넘긴 노인에게는 노인직을 주어 장수를 축하하는 것이 관례였고, 61세의 노인들은 혜경궁과 동갑으로 그해에 회갑을 맞은 것을 축하하기 위해서였다.

그런데 혜경궁의 진짜 회갑은 6월 18일이었다. 이날 정조는 창경궁 연희당에서 다시 회갑 잔치를 열었다. 혜경궁은 연희당 중앙에서 남쪽을 향해 앉았고, 정조는 동쪽에서 서쪽을 향해, 왕비는 서쪽에서 동쪽을 향해 앉았다. 화성행궁의 봉수당에서 열린 잔치에는 며느리인 왕비가 참석하지 못했으나 창경궁 연희당의 잔치에는 참석할 수 있었다. 이날의 잔치에서 불린 노래 가사는 모두 정조가 지었다. 정조는 혜경궁께서 장수를 누리고, 국가가 평안하며, 왕실의 후손들이 번성하기를 기원하였다.

1795년에 열린 혜경궁의 회갑 잔치는 『원행을묘정리의궤』에 상세한 기록과 흑백 그림으로 남아있다. 정조는 의궤를 인쇄하기 위하여 ‘정리자’라는 활자를 미리 만들어 두었고, 정리자로 인쇄한 『원행을묘정리의궤』는 최초의 활자본 의궤가 되었다.

혜경궁, 왕실의 어른으로 대우받다

1809년은 혜경궁이 일흔다섯 살이 되고 관례를 거행한 지 60주년이 되는 해였다. 여기서 관례란 혜경궁이 열다섯 살이 되어 성인식을 치르고 세자와 합방했음을 의미한다. 이때의 행사는 1월 22일의 축하 행사와 2월 27일의 잔치가 있었고, 행사 장소는 모두 창경궁의 경춘전이었다. 경춘전은 사도세자가 거처하면서 정조의 태몽을 꾼 장소이자 혜경궁이 노년에 거처하다가 죽음을 맞이한 장소였다.

혜경궁의 거처였던 창경궁 경춘전(출처: 필자 제공)

혜경궁의 거처였던 창경궁 경춘전(출처: 필자 제공)

1월의 행사는 순조와 왕비가 할머니인 혜경궁에게 관례 60주년을 축하하는 치사와 전문을 올리고 한복의 겉감과 속감을 의미하는 표리(表裏)를 선물로 올리는 행사였다. 이날 혜경궁은 경춘전 중앙에서 남쪽을 향해 앉았고, 순조는 혜경궁의 동쪽, 왕비는 혜경궁의 서쪽에서 마주 보고 앉았다. 혜경궁은 순조, 왕비, 내명부, 외명부, 의빈, 척신들이 차례로 올리는 치사와 전문, 예물을 받았다. 순조는 전문에서 정조의 뜻을 계승하기 위해 이 행사를 거행하며, 혜경궁이 북두칠성과 남산처럼 장수하시기를 기원하였다. 행사가 끝날 무렵 순조와 왕비를 비롯한 참석자들은 모두 혜경궁에게 머리를 세 번 숙이고 “천세 천세 천천세”를 외쳤다.

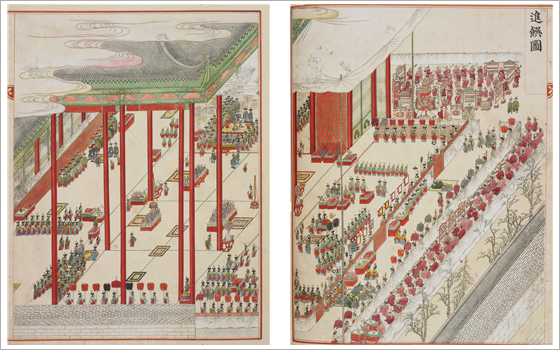

2월의 행사는 관례 60주년을 축하하는 잔치였다. 이날에도 혜경궁은 경춘전 중앙에서 남쪽을 향해 앉았고, 혜경궁의 동쪽에는 순조, 혜경궁의 서쪽에는 왕대비와 왕비가 앉았다. 이때의 왕대비는 혜경궁의 며느리이자 정조의 왕비인 효의왕후였다. 이날 혜경궁과 왕대비, 왕비는 모두 적의(翟衣)를 입고 머리 장식을 하였으며, 순조는 익선관을 쓰고 곤룡포를 입었다.

잔치가 시작되자 혜경궁은 꽃을 받고 잔칫상을 받았으며 총 7잔의 술잔을 받았다. 첫 번째는 왕대비, 두 번째는 순조, 세 번째는 왕비, 네 번째는 내명부, 다섯 번째는 외명부, 여섯 번째는 의빈, 일곱 번째는 척신이 올리는 술잔이었다. 왕비가 혜경궁에게 세 번째 술잔을 올린 후 순조와 왕비는 왕대비에게도 술잔을 올렸고, 척신이 혜경궁에게 일곱 번째 술잔을 올린 후 혜경궁은 며느리인 왕대비에게 술잔을 주었다.

『기사진표리진찬의궤』의 ‘진찬도’ (출처: 국립국악원)

『기사진표리진찬의궤』의 ‘진찬도’ (출처: 국립국악원)

1809년에 혜경궁의 관례 60주년을 축하하는 잔치는 『기사진표리진찬의궤』에 상세한 기록과 천연색 그림으로 남아있다. 이 의궤는 강화도 외규장각에 보관되어 있다가 병인양요 때 강화도를 침략한 프랑스 군대의 전리품이 되었으며, 이후 영국으로 팔려 가 현재는 영국국립도서관(The British Library)에 소장되어 있다.

혜경궁의 잔치를 기록한 두 의궤는 기록이나 그림이 당대 최고의 수준으로 정조와 순조의 각별한 정성이 의궤에서도 잘 나타난다. 또한 『원행을묘정리의궤』는 활자로 인쇄한 최초의 의궤이며, 이후 왕실의 잔치를 기록한 의궤는 대부분 활자로 인쇄하여 보급되었다. 정조가 처음으로 만든 관례를 후대의 국왕들이 그대로 따랐기 때문이다. 두 의궤의 기록과 그림을 통해 우리는 성대했던 조선 왕실의 축제를 오늘날에도 생생하게 목격할 수 있다.

집필자 소개

- 김문식(金文植)

- 서울대학교 국사학과를 졸업하고 동 대학원에서 문학박사 학위를 받았다. 서울대학교 규장각 학예연구사를 거쳐 현재 단국대학교 사학과 교수로 있다. 단국대학교 동양학연구원장, 조선 시대사학회 회장, 한국고전번역학회 회장, 한국실학학회 회장, 문화재청 문화재위원을 역임하였다. 조선 시대 국가 전례 및 왕실 문화에 나타나는 예악 국가로서의 특징을 연구하고 있으며, 저서로 『조선후기 경학사상 연구』, 『정조의 제왕학』, 『정약용의 경학과 경세학』, 『조선 왕실의 외교의례』 등이 있다.

“봄날의 제사는 꽃과 함께”

“현감과 함께 관등회를 하다”

“한 해를 마무리하는 중년 김령의 소회와 아이들의 구나(驅儺)”

“나룻배가 완성된 날, 냇가에서 축제가 벌어지다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|