나무판에 새긴 이름, 편액

다 같이 즐거운, 동락당(同樂堂)

응답하라 1997

그날은 야자 하기 싫은 수요일이었다. 부러워하는 친구들의 눈빛을 즐기며 우리는 가방을 챙겼다. 가위바위보를 못해 어쩔 수 없이 들어간 역사반이었다. 그날만은 역사반이 특별활동 중 가장 인기 있는 반이었다.

역사 선생님과 역사반 친구들은 11번 버스를 타고 하회마을로 갔다. 선선한 가을바람과 황금빛 저녁노을, 길옆의 코스모스와 고추잠자리가 버스 창문 안으로 들어왔다. 야자를 안 한 탓일까, 서울에서 가수들이 오는 탓일까, 이국적인 느낌의 ‘페스티벌’이라는 단어 탓일까 우리는 들떠 있었다.

시끌벅적한 축제장에 막 들어서면 축제의 열기에 정신이 아득해질 때가 있다. 하지만 그것도 잠시뿐, 사람들은 곧 축제의 난장으로 들어가 음악에 맞춰 춤을 추며 축제를 즐긴다. 우리는 낯선 사람들 틈에 섞여 노래를 부르고 웃고 환호했다.

초대 가수의 노래가 끝났다. 그리고 이어 하회 선유줄불놀이가 시작되었다. 활활 타오른 큰 불꽃은 부용대 상공의 여기저기에서 작은 불꽃이 되어 흩어졌다. 화천(花川) 위에 띄운 달걀불이 어둠을 밝히며 아롱거렸다. 배를 띄운 선비들은 선유시회(船遊詩會)를 하고 시 한수가 지어질 때마다 부용대에서 불붙은 솔가지 묶음을 절벽 아래로 던졌다. 찰나의 빛을 담은 낙화(落火)의 아름다움에 우리는 모두 황홀해했다. 모두가 하나 된 축제의 순간이었다.

하회 선유줄불놀이 (출처: 안동하회마을 http://www.hahoe.or.kr)

하회 선유줄불놀이 (출처: 안동하회마을 http://www.hahoe.or.kr)

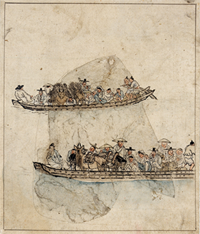

선유시회(船遊詩會) (출처: 안동하회마을 http://www.hahoe.or.kr)

선유시회(船遊詩會) (출처: 안동하회마을 http://www.hahoe.or.kr)

1997년 그때 나와 내 친구들은 야자를 땡땡이치고 축제장에 놀러 간 것이 마냥 좋았었다. 그래서 ‘철저한 신분제 사회였던 조선, 그중에서도 추로지향(鄒魯之鄕)의 도시 안동, 바로 이곳에서 어떻게 지배계급인 양반 문화와 피지배계급인 민중의 신앙과 놀이가 서로 조화를 이루며 별신굿이라는 민중의 축제가 대규모로 벌어질 수 있었을까’ 하는 의문을 한 번도 하지 않았다.

즐거움을 추구하고 놀이를 좋아하는 것은 인간의 본성이다. 축제는 끝없는 즐거움의 세상으로 우리를 이끈다. 동락(同樂)의 즐거움을 선사한 축제의 의미를 극재(克齋) 신익황(申益愰, 1672~1722)의 동락당(同樂堂) 편액에서 찾아본다.

독서의 즐거움

공은 어려서 호방하여 얽매임이 없었으며, 길거리에 서서 회초리로 지나가는 사람 때리는 것을 즐겼다. 사람들이 두려워 피하는 경우가 많았고 감히 가까이 오지 못하였으며, 어울려 놀던 여러 아이들은 모두 공의 지시를 받고 감히 조금도 어기지 못하였다.

『극재집』 제12권, 「행장(行狀)」 중에서

밀암(密庵) 이재(李栽, 1657~1730)가 쓴 신익황의 행장 일부이다. 신익황은 정말 ‘지나가는 사람 때리는 것’을 즐긴 인물일까? 그가 만약 타인을 해치며 얻는 비인간적인 즐거움에 빠져 평생을 살았다면 그의 학문적 업적이 아무리 높다 하더라도 그것은 죽은 학문에 불과할 것이다. 이 한 줄 행장의 내용을 뒤엎을 반전이 궁금하다.

고려 신숭겸의 후예 신익황은 1672년 윤7월 14일, 인동부 서쪽 약목리(若木里)에서 태어났다. 참판공 신명전과 정부인 전씨 사이에서 넷째 아들로 태어난 신익황은 무인(武人) 집안 출신답게 호방한 기상이 있었다.

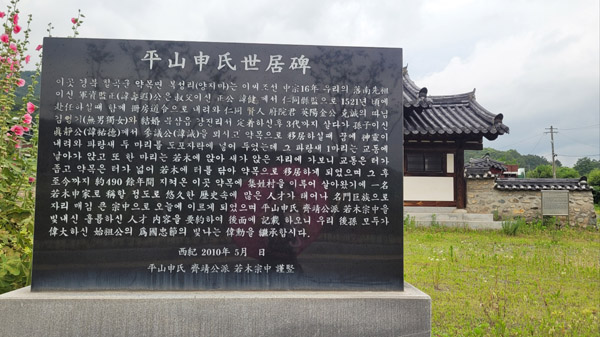

평산신씨 세거비 (장소: 칠곡군 약목면, 곤산서원)

평산신씨 세거비 (장소: 칠곡군 약목면, 곤산서원)

극재 신익황 사당, 경도사 (장소: 칠곡군 약목면, 곤산서원)

극재 신익황 사당, 경도사 (장소: 칠곡군 약목면, 곤산서원)

8세에 처음으로 서당 교육을 받았다. ‘태어나 겨우 말을 시작하면 먼저 대구(對句)를 짓게 하고 입학하면 과거 공부를 본분으로 삼아 학문과 행실을 겉치레로 여기는' – 『극재집』 제6권, 「가숙잡훈(家塾雜訓)」 중에서 – 조기 교육이 당연하던 조선에서 다소 늦은 나이에 입학한 신익황의 짧았던 학교생활은 어땠을까?

신익황이 같은 마을의 박번(朴蕃) 공에게 잠시 교육을 받았을 때의 일이다. 하루는 박번 공의 제자들과 신익황이 광대를 만들고 놀았다. 그때, 갑자기 스승 박공이 나타나자 다른 제자들은 모두 놀라 도망을 갔다. 하지만 그는 “차라리 어른에게 채찍을 받을지라도 내가 뜻한 바대로 하던 일은 마쳐야겠습니다”라고 하며 초상(肖像)으로 얼굴을 가리고 광대놀이를 계속했다. 오만방자한 행동이었으나 박공은 “훗날 학업을 성취할 사람은 반드시 이 아이”라고 그를 평가했다.

1685년(숙종 11), 14세에 신익황은 다시 박공에게 수학한다. 박공은 마음을 다하여 가르쳤고 이에 화답하듯 그 역시 마음을 다해 학업에 정진했다. 몇 년 사이에 문장과 학식이 크게 진보했다. 같이 배운 사람 중에 그보다 앞서는 사람이 없었다. 박공이 호서 지방으로 이사하여 다시는 스승의 도움을 받지 못하게 되었지만 그는 밤낮을 다하여 공부에 몰두했고 학문을 게을리하지 않았다.

16세 때 모친상을, 18세 때 부친상을 당했다. 그는 어머니의 올바른 가르침을 따르지 못한 것을 한스럽게 여기고 어린 시절의 천둥벌거숭이 같은 태도를 고쳐 날마다 몸을 닦고 행실을 바르게 했다. 또한 그는 아버지의 “거만함은 물리치고 겸손함에 힘써서 비록 아는 것과 잘하는 것이 있을지라도 겸손하게 없는 것처럼 하는 것이 좋다”고 한 조언을 받들어 아버지의 뜻을 따르기 위해 애썼다. 회초리와 광대놀음을 위한 초상 대신 그의 손에는 언제나 책이 있었다.

사람이 어릴 때는 혈기가 정해지지 않았으므로 항상 온화하게 가르쳐 그 본성을 순하게 하면, 수고롭게 해도 괴로워하지 않고 가르쳐도 쉽게 따른다. 만일 가르침과 독려가 너무 엄하여 항상 꾸짖고 회초리질만 하면 가르쳐도 반드시 순순히 따르지 않고 마음과 기가 빼앗겨 반드시 병이 나는 데 이를 것이니, 이로움이 없을 뿐만이 아니라 또한 해로울 것이다.

『극재집』 제6권, 「가숙잡훈(家塾雜訓)」 중에서

지금 시대에도 유효한 교육에 관한 그의 글을 읽으니 어린 시절, 골목대장 노릇을 하며 회초리를 들고 사람들을 두렵게 했던 그가 맞나 싶다. 회초리 대신 책을 가까이한 후 인간에 대한 ‘인의예지(仁義禮智)’가 신익황과 함께 하고 있다는 생각이 든다. 그의 인간에 대한 따뜻한 시선이 전해진다.

학문의 즐거움

1692년(숙종 18) 가을, 신익황이 쓴 「맹자의(孟子疑)」가 ‘이(理)를 밝힌 글’이라는 평을 받아 향시에 합격했다. 하지만 다음 해 2월에 치른 성시(省試)에는 떨어졌다. 그 후로 그는 과거를 그만두었다. 대신 그는 문을 닫고 장막을 치고 책상을 마주하여 마음을 가라앉히고 글을 읽었다. 그는 한 글자도 그냥 지나치지 않고 글자의 뜻과 구절의 의미를 헤아렸다. 눈과 눈동자가 붓고 아파도 경전(經傳), 백가(百家), 사서(史書)에서 패관(稗官)과 잡지(雜誌)에 이르기까지 그가 보지 않은 책이 없었다.

만월대 텅 비고 달만 대에 가득하니滿月臺空月滿臺 물빛과 산색이 모두 애달플 만하네水光山色摠堪哀 번화했던 자취 적막해져 사람 보이지 않고繁華寂寞無人見 고라니와 사슴만이 아침저녁으로 온다네麋鹿朝朝暮暮來

『극재집』 제1권, 「만월대(滿月臺)」 중에서

성시에 낙방한 그해 4월, 신익황은 송도(松都)의 오관산과 천마산 등 여러 명승지를 유람했다. 그는 물 하나 돌 하나라 할지라도 조금 특이한 것을 보면 시를 지었다. 『극재집』에는 그가 경상도, 전라도, 충청도와 개성 등을 유람하며 기록한 시문들이 많이 남아 있다. 이 시는 개성시 송악산 남쪽 기슭에 있는 고려의 옛 궁터 「만월대」를 노래한 7언절구이다. 그가 갔을 때의 그곳은 아마도 잡초가 우거지고 인적이 드물었을 것이다. 옛날 번화했던 만월대는 이제 초석(礎石)만 남은 채 고라니와 사슴만이 오가는 적막하고 쓸쓸한 곳이 되었다. 그는 만월대에서 부귀영화의 덧없음을 깨닫지 않았을까? 송도 여행 이후, 그는 과거에 뜻을 접고 학문에 입지(立志)할 것을 다짐하지 않았을까 짐작해본다.

1698년(숙종 24) 여름, 신익황은 부형의 임지인 경남 진주(晉州)에 갔다. 그는 그곳에서 다시 전라도 광양으로 떠났다. 17세기 영남학파의 대표 학자라 불리는 갈암(葛庵) 이현일(李玄逸, 1627~1704) 선생을 찾아뵙기 위함이었다. 아마도 그는 학문에 대한 갈증으로 꼬박 스무 시간 이상을 걸어 광양에 도착했을 것이다.

갑술환국(甲戌換局)으로 남인이 화를 입어 실권하고 노론과 소론이 재집권할 때였다. 이현일이 함경도 종성(鍾城)에서 전라도 광양(光陽)으로 유배지가 옮겨졌을 때 신익황이 이현일의 사립문을 두드렸다. 신익황은 광양에서 하루를 머물며 성리학에 대해 의문이 드는 점을 이현일에게 물었다. 두 사람은 사단칠정(四端七情)과 이발기발(理發氣發)에 대한 이야기를 나누었는데 서로의 의견이 달랐다. 그는 광양에서 돌아온 후 이현일에게 편지를 보냈다.

저는 타고난 자질이 어리석고 용렬하여 본래 크게 성취하기에 부족하지만 학문에 대하여는 뜻을 두지 않은 적이 없습니다. (…) 바쁘게 내왕하다 보니 평소 지닌 생각을 다 터놓고 선생의 경계와 가르침을 익숙히 받을 수 없었습니다. (…) 진실로 원하건대 저를 보잘것없다 않고 가련하게 여겨 떠밀어 가르쳐주어 아침에 도를 들은 사람이 되게 해 주신다면 저녁에 죽는 귀신이 되더라도 여한이 없습니다. (…) 수많은 의심과 과오를 직접 뵙고 질의 하기가 쉽지 않기에 편지로 대신하니, 삼가 바라건대 선생께서는 살펴 주십시오.

『극재집』 제2권, 「상갈암선생(上葛庵先生)」 중에서

신익황의 편지에 이현일은 “편지를 주고받으며 토론하여 혹시라도 개발되는 바가 있다면, 저로서는 다행이고 현자의 덕분이라 생각합니다.” 라는 답장을 보냈다. 『극재집』에 이현일에게 보낸 11통의 편지가 있고, 『갈암집』에도 신익황에게 보낸 12통의 편지가 실려있다. 원래 신익황은 사단칠정론에 대해 율곡(栗谷) 이이(李珥, 1536~1584)의 이기일원론(理氣一元論)을 옳다고 생각했다. 이현일과의 서신 질의 이후 그는 퇴계(退溪) 이황(李滉, 1501~1570)의 이기 이원론(理氣二元論)을 지지하게 되었다.

신익황은 이현일과 서신을 주고받는 동안, 자신이 갖고 있던 기존의 성리학에 대한 견해와 이현일이 제시한 새로운 견해 사이에서 끊임없이 고민하고 괴로워했을 것이다. 여러 해 동안 고뇌와 성찰을 반복하던 그는 마침내 학문에 대한 대전환을 맞이하게 된다. 그는 시 「상갈암이선생(上葛庵李先生)」에서 ‘군자를 만나보고 나니 내 마음은 배부르다네. 먹지 않아도 배부르니 도로써 나를 배불렸구나’라고 하며 스승을 만난 기쁨을 표현했다. 또한 그는 시 「추야사(秋夜辭)」에서 ‘언제나 제자리에 반짝이는 태일성, 내 마음도 그처럼 강건하길 생각하네’라고 하며 긴 가을밤 홀로 깨어 태일성처럼 변하지 않는 도학자의 마음을 다짐했다.

동락의 즐거움

설사 베를 짜서 열 필을 이룬다고 한들縱令織布成十匹 한 자라도 내가 입을 옷 되기는 어렵지一尺難作身上衣 우리 집 올해도 떠돌며 살 판인데 我家今歲亦流顚 괴롭고 고생스럽게 또 어디로 떠나야할까不知辛苦移誰邊 북 멈추고 탄식하며 비 오듯 눈물 흘리다가停梭太息淚如雨 가물거리는 등잔불 속 베틀에서 잠이 드네還對殘燈機上眠

『극재집』 제1권, 「직부탄(織婦歎)」 중에서

신익황은 유람시와 풍광시 뿐만 아니라 자기의 욕망을 제거하여 천하를 구하겠다는 ‘구세(救世)’의 정취를 쓴 시도 있다. ‘농부가 봄보리를 심으니, 어느새 가을 곡식과 어우러졌네. 언제나 두 작물 무르익어서, 백성들을 구제할 수 있을까’라는 「춘일교행(春日郊行)」은 백성을 구제해야겠다는 속내를 직설적으로 드러내고 있다. 반면 「직부탄」은 ‘베 짜는 아낙’의 모습을 빌어 고단한 민중의 삶을 보여준다. 남편은 친척의 세금까지 내야 하는 억울한 사정을 호소하러 관청에 갔지만 매만 맞고 돌아온다. 아내는 잠도 못 자고 열 필의 베를 짜 보지만 내 것은 한 필도 없는 현실이 야속하고 슬퍼 울다 지쳐 잠든다. 신익황은 ‘구휼(救恤)’에 대한 말 대신, 그들의 삶을 보여준다. 그가 백성들을 바라보는 ‘측은지심(惻隱之心)’의 마음이 시에 녹아있다.

신익황이 살았던 약목현은 큰 강이 있지만 홍수와 가뭄에 취약하고 제방의 역할은 하지 못했다. 낙원이라 불릴 만큼 살기 좋은 곳이었으나 점점 살기 힘든 곳이 되었다. 팍팍한 백성들의 삶은 나아질 기미가 보이지 않았다. 내 것을 지키기 위해 온몸과 마음을 곤두세워 아등바등 살아가는 민중들의 모습이 가엾다. 그는 아마도 다시 예전의 살기 좋은 시절로 돌아가 고복격양(鼓腹擊壤)의 노래가 마을에 울려 퍼지기를 고대했을 것이다. 1696년(숙종 22), 약목현의 덕망 높은 어른들과 함께 ‘사창계(社倉契)’를 결성했다. 신익황이 ‘약목현 사창계의 규약 서문’을 지었다.

우리 곡식을 이미 쌓아서 관리하고 지키는 것을 엄격하게 하고 간사한 폐단을 막으며, 빌리면 반드시 갚고 흉년 들면 반드시 창고를 열어 나누어주면 비록 관청의 곡식을 조금도 소비하지 않더라도 풍년에는 일생동안 배부르고 흉년에는 굶어 죽는 것을 면할 수 있습니다. 우리의 약속이 이루어져서, 지키고 망볼 때 서로 돕고, 질병이 들면 서로 구제하며, 선행이 있으면 반드시 장려하고 악행이 있으면 반드시 징계하면, 관장이 교령을 내리기도 전에 군자는 사람들을 사랑할 수 있고 소인은 쉽게 부릴 수 있습니다. (…) 우리 현은 가르침이 있고 먹을 것도 있으며 풍속을 두텁게 하고 삶을 두텁게 하여 거의 둘 다 그 아름다움을 이룰 것입니다.

『극재집』 제10권, 「약목현사창계약속서(若木縣社倉契約束序)」 중에서

사창계가 결성된 지 4년 만에 드디어 창고를 세우고 당을 지었다. 사창에 보관한 곡물은 봄에 꾸어주고 가을에 돌려받았다. 빌려준 곡물의 이자는 십분의 일로 정했는데 홍수나 가뭄이 있으면 전부 감해주었다. 또 봄과 가을에는 마을 사람들이 각자 술병을 준비하여 향음례(鄕飮禮)를 지냈다. 당이 완성되자 ‘동락당(同樂堂)’이라 지었다.

동락당 편액 (출처: 한국의 편액)

동락당 편액 (출처: 한국의 편액)

(맹자께서 말씀하셨다.) “음악을 혼자 즐기는 것과 다른 사람들과 함께 즐기는 것 중에서 무엇이 더 즐겁습니까?” (왕이 말하였다.) “다른 사람들과 함께 즐기는 것이 더 낫습니다.” (맹자께서 말씀하셨다.) “소수의 사람들과 함께 음악을 즐기는 것과 많은 사람들과 함께 음악을 즐기는 것 가운데 어느 것이 더 즐겁습니까?” (왕이 말하였다.) “많은 사람들과 함께 즐기는 것이 더 낫습니다.”

『맹자』, 「양혜왕 下」 중에서

맹자는 음악에 빠져 지내는 왕에게 ‘음악은 만백성과 함께 즐겨야 더욱 즐겁다’는 뜻을 전했다. 왕이 ‘만백성과 즐거움을 함께하고자 한다면[여민동락(與民同樂)]’ 백성의 마음을 얻는 진정한 군주가 될 것이라고 했다. 신익황과 마을 원로들은 약목현이 동락(同樂)의 공간이 되길 바랐을 것이다. 약목현 백성들은 춘궁기에 동락당에 가서 곡물을 빌려 배를 채우고, 힘을 내어 농사를 짓고 베를 짤 것이다. 여름 장마 때 쓰러진 벼를 끌어안고 울던 농부는 동락당이 있어 쓰린 가슴을 쓸어 내릴 것이다. 가을, 수확한 곡식으로 풍성해진 동락당은 향음례로 시끌벅적할 것이다. 유생들이 시를 짓고 노래를 부르고 백성들은 술을 마시며 춤을 춘다. 동락당은 곳간이 되었다가 축제장이 되었다가 학교가 되기도 했을 것이다. 양반, 농민 할 것 없이 어우러져 어깨춤을 추지는 않았을까 곤산서원에 서서 상상했다.

극재 신익황 배향, 곤산서원 (장소: 칠곡군 약목면, 곤산서원)

극재 신익황 배향, 곤산서원 (장소: 칠곡군 약목면, 곤산서원)

응답하다 2023

선비 놀이가 끝났다. 이제는 민중의 축제다. 만송정 옆 넓은 백사장, 간이 공연장에서 하회별신굿탈놀이가 시작되었다. 꽹과리와 태평소, 장구와 북이 내는 떠들썩한 장단에 구경꾼들의 어깨가 절로 들썩거린다. 지금 막 백정이 도끼와 칼, 망태를 걸어 메고 춤을 추며 나온다. “으하하, 날씨 참 좋~다. 이렇게 조은 날, 춤이나 실컷 추다 노다 가야 될따”라고 하며 도끼를 휘두르고 호탕하게 웃으며 포악한 춤을 춘다. 백정이 놀다 가면 할미가 엉덩이 춤을 추고 나와 베틀가를 부른다. 할미가 떠난 자리에 부네를 쫒아다니며 파계승이 춤을 춘다. 양반과 선비를 희롱하던 초랭이가 이매를 부르면, “왜 그노 이놈아야”라고 하며 이매가 비틀비틀 춤을 추며 나온다.

여러 번의 하회별신굿탈놀이를 봤지만, 1997년 제1회 안동국제탈춤페스티벌 때 본 별신굿 탈놀이가 가장 기억에 남는다. 공연이 끝나고 난 뒤 관객과 광대가 어우러져 한바탕 춤을 췄다. 공연 뒤풀이 때 어른들은 막걸리를 나눠 마셨고 우리는 음료수를 마셨다. 그때의 여흥이 아직 남아 있다.

‘관객과 함께 춤을 추다’, 하회별신굿탈놀이(출처: 하회별신굿탈놀이 보존회 http://www.hahoemask.co.kr)

‘관객과 함께 춤을 추다’, 하회별신굿탈놀이(출처: 하회별신굿탈놀이 보존회 http://www.hahoemask.co.kr)

예부터 하회마을에는 “별신굿을 보지 못하면 죽어서 좋은 데를 가지 못한다”는 말이 있다고 한다. 양반들의 후원 속에 이루어진 가장 민중적인 축제, 별신굿은 양반과 민중 간의 협의와 조율 속에 이루어졌다. 그날만큼은 마을의 남녀노소 할 것 없이 즐거운 시간을 보냈을 것이다.

칠곡군 약목면에 있는 곤산서원에서 동락당의 의미를 생각해본다. 회초리를 들고 사람들을 놀라게 했던 어린 신익황은 스승 이현일을 만나 성리학에 눈을 떴다. 그의 눈에 곤궁한 민중들의 삶이 보였다. 그래서 만든 동락당은 모두가 즐거운 곳이 되었다.

어느 시대나 민중들의 삶은 힘들다. 2023년 지금도 가볍다 못해 가녀린 월급은 우리 삶을 더 팍팍하게 한다. 지금 다시 우리에게 ‘동락당’이 필요한 것은 아닐까? 혼자가 아닌 모두 함께 즐기는 축제 속으로~~!

극재 신익황 신도비 (장소: 칠곡군 약목면, 곤산서원)

극재 신익황 신도비 (장소: 칠곡군 약목면, 곤산서원)

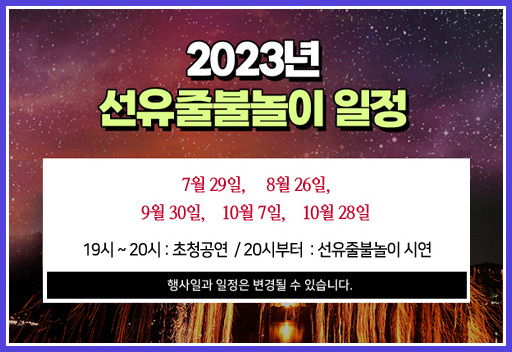

2023년 하회 선유줄불놀이 일정 (출처: 안동하회마을 http://www.hahoe.or.kr)

2023년 하회 선유줄불놀이 일정 (출처: 안동하회마을 http://www.hahoe.or.kr)

2. 하회마을 (http://www.hahoe.or.kr)

3. 하회별신굿탈놀이 보존회 (http://www.hahoemask.co.kr)

4. 한국고전번역원, [한국고전종합DB] (https://db.itkc.or.kr)

5. 신익황 저, 우지영 옮김, 『극재집 1』, 한국고전번역원 한국문집번역총서, 한국국학진흥원, 2020.

6. 신익황 저, 장재호·김우동 옮김, 『극재집 2』, 한국고전번역원 한국문집번역총서, 한국국학진흥원, 2020.

7. 안유경, 「갈암 이현일과 극재 신익황 사단칠정론의 대비적 고찰」, 『退溪學報』 138호, 퇴계학연구원, 2015.

8. 이주강, 「공맹의 즐거움과 음악, 그리고 여민동락」, 『퇴계학논집』 31호, 영남퇴계학연구원, 2022.

9. 조정현, 김원구, 「안동지역 별신굿의 제의성과 축제성」, 『비교민속학』 35호, 비교민속학회, 2008.

“봄날의 제사는 꽃과 함께”

“현감과 함께 관등회를 하다”

“한 해를 마무리하는 중년 김령의 소회와 아이들의 구나(驅儺)”

“나룻배가 완성된 날, 냇가에서 축제가 벌어지다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|