사대교린, 조선이 선택한 외교 공식

‘사대교린’, 조선 외교정책의 시작

조선의 외교 전략을 이야기할 때 가장 먼저 떠오르는 말이 ‘사대교린(事大交隣)’이다. ‘사대’는 큰 나라를 섬긴다는 뜻이고, ‘교린’은 이웃 나라와 교류한다는 의미인데, 이 두 단어는 단순한 수직·수평 관계를 넘어 조선 외교의 이중 전략을 상징한다.

사대교린은 『맹자』의 ‘어진 자만이 큰 나라로서 작은 나라를 섬겨낼 수 있고, 지혜로운 자만이 작은 나라로서 큰 나라를 섬겨낼 수 있다.’라는 구절에서 유래하였다. 조선은 건국 후 이를 바탕으로 외교의 기준을 세웠다. 중국과 같은 압도적인 강국에는 작은 나라가 큰 나라를 섬기는 사대의 태도를, 일본·여진과 같은 주변국에는 대등한 이웃 간의 교류를 원칙으로 하는 교린의 태도를 보였던 것이다.

하지만 중요한 건, 조선이 명에게 맹목적으로 고개를 숙이거나 주변국에게 완벽히 동등한 예를 보이지 않았다는 점이다. 조선의 외교 전략 속에는 실리를 챙기면서도 자주성을 지키고, 한편 은혜를 베풀면서도 우월성을 내보이려는 정치적 계산이 내포되어 있었다.

명나라와의 외교, 국제질서의 보편성을 수용하다

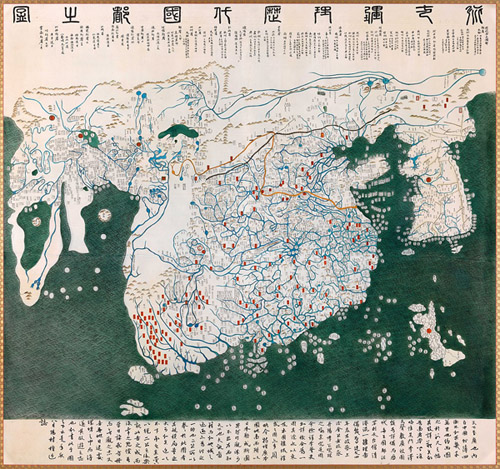

〈《혼일강리역대국지도》〉 (출처: 규장각한국학연구원)

〈《혼일강리역대국지도》〉 (출처: 규장각한국학연구원)

15세기 동아시아는 근대적인 주권국가 개념이 없던 시기로, 중국을 중심으로 한 책봉체제가 국제질서를 규정하고 있었다. 명나라는 조공제도를 통해 외교를 통제하며 동아시아 질서를 강화했고, 이에 참여하지 않는 국가는 경제적 이익이나 문화적 혜택, 심지어 안보 보장에서도 배제되는 현실에 직면했다.

조선에게 명은 정치·군사·경제적으로 가장 중요한 존재였을 뿐 아니라, 유교의 종주국이자 선진 문물의 중심지로 인식되었기에 조선은 별다른 저항 없이 이 질서를 수용하였다. 명나라가 재편한 국제질서를 인정한 조선에서는 일상적인 국가 의례부터 국왕과 관원의 복식까지 명나라에서 제정한 여러 제도를 수용하였다. 그리고 이를 조선의 상황에 맞도록 변형·적용하였는데, 사실상 이를 통해 건국 초기의 제도적 기반은 중국의 전례를 참고하며 손쉽게 마련되었다.

조선의 입장에서 명나라와의 관계 형성은 당시 국제질서의 보편성을 적극적으로 받아들이는 방식이기도 하였다. 현재의 우리에게 미국 중심적인 글로벌 스탠더드가 있는 것처럼 말이다. 조선에게도 사대란 그런 것이었다. 선위(禪位) 사실을 명에 미리 알리지 않은 것에 대한 아래 태종(太宗, 1367~1422) 태도는 조선에서 인식한 ‘사대’의 의미를 잘 보여준다.

“우리나라는 중국 영토 안에 있는 나라[海內之國]가 아니니, 예로부터 반드시 아뢴 연후에 전위(傳位)하지는 아니하였다. 비록 이미 승습(承襲)하였더라도 황제가 반드시 노하지는 않을 것이다.”

-『세종실록』 권1, 세종 즉위년 8월 14일 신묘-

일본과의 외교, 교린으로 포장된 기미(羈縻)

조선의 사대외교를 펼치는 유일한 대상이 중국이었다고 한다면, 교린외교의 대상으로는 일본·유구·여진 등이 있었다. 교린의 외교의례적 개념은 ‘적국항례(敵國抗禮)’로서, 서로 필적할 만한 나라가 대등한 자격으로 교류한다는 뜻이 내포되어 있다.

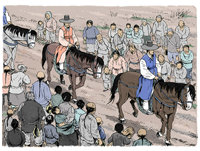

〈『동국삼강행실도』 속 왜구의 모습〉 (출처: 규장각한국학연구원)

〈『동국삼강행실도』 속 왜구의 모습〉 (출처: 규장각한국학연구원)

하지만 조선은 일본과 완전히 대등한 외교관계를 유지했다고 보기 어렵다. 이는 일본이 중앙집권이 미약해 지방 호족을 통제하지 못했을 뿐 아니라, 막부를 대신하여 조선과의 외교권을 호족인 대마도주에게 일임하였기 때문이다. 이들은 조선과의 교역에 경제적으로 의존하였고, 조선은 왜구(倭寇)의 트라우마에서 벗어나지 못한 채 일본[대마도]을 문명에서 뒤떨어진 야만으로 인식하였다.

이에 조선은 중국이 주변 이민족을 다뤘던 것처럼 일본을 기미(羈縻)의 대상으로 보았다. ‘기미’란 말의 굴레와 소의 고삐를 의미한다. 관계의 끈을 팽팽하게 잡고 놓지 않음으로써 견제하면서도 단절하지 않고 영향력을 행사하는 방식의 외교관계를 말한다. 특히 세종 원년(1419) 대마도정벌 이후 조선은 대명관계에서 체득한 황제의 외교질서를 대마도를 향해 시도하며 양자 사이의 위계질서를 분명히 하였다.

여진과의 외교, 회유에서 통제 그리고 정벌까지

여진족은 일본보다도 더 다루기 어려운 대상이었다. 중앙집권 국가가 아니었기 때문에, 조선은 여진 각 부족장과 개별적으로 교섭해야 했고, 이들은 때로는 조공을 바치며 조현(朝見)을 청했다가 기근이나 내부 갈등 시에는 조선을 침입해 약탈하기도 하였다.

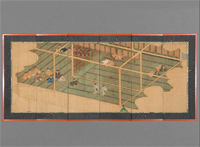

〈조선 태조 어진〉 (출처: 경기전 어진박물관)

〈조선 태조 어진〉 (출처: 경기전 어진박물관)

조선 건국 초기에는 여진을 향해 회유 정책을 시도하였다. 곡물이나 물자를 보내며 교류를 유도했고, 이를 통해 조선 국경의 안정을 꾀하고자 했기 때문이다. 그러나 ‘인의(仁義)가 부족하여 금방 승냥이의 마음을 품는’ 여진에 대해 조선은 몇 차례의 정벌도 마다하지 않았다. 세종대에는 북방 변경을 방어하고 6진을 개척하며 여진을 압박했고, 군사력과 외교력을 동시에 사용하는 방식으로 통제를 강화해 갔다.

조선의 외교정책은 언제나 주체적이었다. 명과의 사대외교는 당시 동아시아 국제질서의 보편성을 자발적·능동적으로 수용하는 과정이었고, 일본과 여진을 포함한 교린외교는 조선이 스스로를 또 다른 국제질서의 중심으로 자리매김하며 상대를 통제의 대상으로 삼은 행위였다. 사대는 질서에의 참여였고, 교린은 질서의 재편이었다.

집필자 소개

- 윤승희

- 숙명여자대학교에서 조선전기 한·중관계사 전공으로 문학박사 학위를 받았다. 현재 동국대학교 문화학술원 HK연구교수로 재직 중이다. 대표 저서 및 논문으로는 「조선 초 迎勅儀禮의 성립과정과 그 특징」, 「조선 건국 초 왕자의 명 사행과 그 배경」, 「15세기 대마도 물품 수여에 담긴 조선의 의도」 등이 있다. 조선시대 외교 활동의 제도적·예제적 측면을 통해 조선이 꿈꿨던 국제질서의 모습을 밝혀보고자 공부하고 있다.

“오랑캐가 압록강을 넘어왔다는 소식을 듣다”

“명과 여진의 대립, 변화하는 국제 정세와 간신들 탓에 어지러운 조선”

“위아래를 가리지 않는 전란중의 굶주림”

“귀국길에 오르자마자 굶주린 백성들을 보다”

“통신사 부사 임수간의 배포”

“서울 사람이 전한 전란 소식에 비통함에 빠지다”

“병자호란을 겪은 거지 이야기”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|