그런데도 계속되는 삶

나라 안팎이 어지럽습니다. 세상 여기저기서, 각각 여러 이해관계에 얽혀 경쟁하거나 갈등하고 있는 모습들이 보입니다. 관계에서의 갈등이 전쟁으로 치닫게 되면 관계를 맺고 유지하게 했던 질서가 변합니다. 전쟁에는 극심한 피해와 희생, 고통이 뒤따릅니다. 이번 호에는 어지러운 세상 속에서 고통을 겪었던 사람들의 자취와 그 자취를 더듬었던 작품들에 대해 이야기해 보려고 합니다.

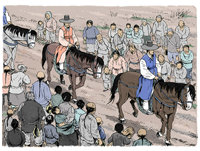

16세기 말~17세기 전반기에 조선은 왜란과 호란이라고 하는 큰 전쟁을 겪었습니다. 일본이 명나라를 정벌하기 위한 길을 조선에게 빌려달라고 하면서 왜란이 일어났고, 여진[후금, 청]이 명을 정벌하기 이전에 배후의 조선을 견제하면서 호란이 일어났습니다. 두 나라의 명나라에 대한 도전으로 조선이 전쟁을 겪었다는 점에서 당시 조선의 외교정책이 궁금해집니다.

윤승희 선생님은 “사대교린, 조선이 선택한 외교 공식”에서 당시 조선의 외교정책에 대해 알기 쉽게 말씀해 주셨습니다. 조선은 건국 초부터 사대교린(事大交隣)을 외교정책으로 선택하여 명나라와는 조공책봉관계를 맺었고 일본․여진 등과는 교린관계를 맺었습니다. 여기에는 실리를 챙기면서도 자주성을 지키는 한편 은혜를 베풀면서 우월성을 내보이려던 조선의 정치적 계산이 내포되어 있었다고 합니다. 그리하여 조선의 외교에서 ‘명과의 사대외교는 당시 동아시아 국제질서의 보편성을 자발적 능동적으로 수용하는 과정이었고, 일본과 여진을 포함한 교린외교는 스스로를 또 다른 국제질서의 중심으로 자리매김하며 상대를 통제의 대상으로 삼는 행위였다’고 하였습니다.

그러나 조선의 외교정책은 15세기 말부터 위기에 봉착하게 됩니다. 국력을 축적한 일본과 여진[후금, 청]이 국제 질서에 대해 무력으로 도발하게 되면서, 당시 국제 질서의 한 축을 담당하고 있던 조선을 침략하게 되었습니다. 왜란과 호란이라 명명되는 이 침략 전쟁의 참화는 기록에 남아 오늘날 우리에게 전해지고 있습니다.

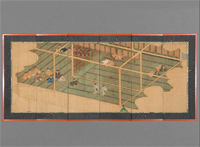

조인희 선생님은 “『용사일기(龍蛇日記)』, 용의 해에서 뱀의 해로 이어지는 이야기”란 글에서 송암(松巖) 이로(李魯) 선생께서 남긴 『용사일기』에 대해 설명해 주셨습니다. 여기에는 임진왜란 중 학봉(鶴峰) 김성일(金誠一) 선생의 행적을 전하고 있습니다. 같은 이름으로 임진왜란을 겪은 이들의 일기가 몇 종 더 있는데, 이와 같은 개인들의 기록은 실록과 같은 공적인 자료에서는 담아내지 못했던 그들의 목소리를 담고 있습니다. 호란과 관련해서는 『병자록(丙子錄)』, 『산성일기(山城日記)』와 같은 기록이 있습니다.

이와 같은 기록들에도 불구하고 담지 못한 목소리들이 있습니다. 여성·아이·사회적 약자의 목소리입니다. 오늘날의 창작자들은 옛 기록의 행간에서 이들 목소리를 어렵게 찾아내어 작품에 녹여내고 있는데, 뮤지컬 《여기, 피화당》과 영화 《남한산성》, 《올빼미》, 드라마 《연인》, 《세작》이 그런 작품들입니다.

이수진 작가님은 “전쟁이 지나고 난 후”에서 영화 《남한산성》, 《올빼미》에 대해 말씀해 주셨습니다. 조선이 택한 외교정책의 결과로 전쟁이 불가피했었다고 해도, 그 정책을 세우고 수행한 위정자에게는 분명 책임이 있습니다. 《남한산성》 속의 인조는 그 책임을 회피하고 다른 이에게 전가하려 하였고, 그 결과 《올빼미》에서는 차마 해서는 안 되는 일을 한 아버지이자 왕이 되어 버렸습니다. 이와 같은 작중 인조의 모습은, 오늘날의 우리가 조선시대 인조 임금님에게, 그리고 오늘날의 위정자에게 던진 질문이 아닐까 합니다. 이 질문에 대해 영화에서는 김상헌, 최명길 그리고 맹인 침술사 천경수가 답을 내어놓고 있는데, 그들의 답은 《남한산성》의 나루라는 아이이고, 《올빼미》의 눈 뜬 천경수입니다.

뮤지컬 《여기, 피화당》에서는 호란을 겪었던 여성들의 목소리를 들을 수 있습니다. 고전소설 『박씨전』이라는 모티브가 호란을 겪은 이들의 이야기를 담아낸 작품이 되기까지의 과정을 작품을 집필하신 김한솔 작가님께서 “지금은 어둠 속에 있지만, 언젠가는 : 뮤지컬 《여기, 피화당》을 쓰며”에서 말씀해 주셨습니다. 전쟁 통에 나라의 보호를 받지도 못했고, 전쟁 후엔 배척까지 받았던 그녀들이 자신의 고통, 슬픔을 꾹꾹 눌러 담아 『박씨전』을 한 글자 한 글자 써 내려갔을 것을 떠올리니 가슴 한편이 저릿해옵니다.

공연 중 그녀들의 붓을 쥔 손에서 연대를 보았고, 그녀들의 발걸음에서 희망을 보았습니다. 고전소설 『박씨전』이 오늘날까지 전해지고 있다는 것, 그로 말미암아 참화를 겪은 이들이 희망으로 계속 살아간다는 것을 보여주는 작품이 나오고 있다는 것에서, 그때나 지금이나 목소리를 내고자 하는 이들과 듣고자 하는 이들이, 공감으로 시공을 초월해 연대하고 있다는 것을 생각하게 됩니다.

이문영 작가님은 “망허산에 전쟁 날 뻔”이란 이야기에서 전쟁이 일어나게 되는 과정을 망허산에 도깨비들이 침략해 오는 모습을 통해 보여 주고 있습니다. 결국 백이와 목금, 망허산의 영괴들이 합심하여 방어하자 도깨비들은 떠나게 됩니다. 망허산을 침략한 도깨비가 다른 전쟁에서 뿌려진 피로 인해 생성된 도깨비라는 것, 이들을 멈추게 한 것이 목금이가 흘린 피라는 것은 전쟁이 또 다른 전쟁으로, 피해가 또 다른 피해로, 희생이 또 다른 희생으로 이어져 계속되리란 것을 보여 주는 것 같습니다.

왜란과 호란으로 당시 동아시아 국제질서는 요동을 쳤지만, 양란 후에 질서의 중심이 명나라에서 청나라로 바뀌었을 뿐 중국 중심의 세계질서는 계속되었고 조선의 사대교린이란 외교공식도 계속되었습니다. 이와 같은 국제관계와 질서에서 무엇을 구할 것인가에 대한 조선인의 고민들도 이어졌습니다. 조선후기 실학자 박제가 선생의 고민과 성과는, 서은경 작가님의 독선생이, 박제가 선생께 얻어온 고구마 화분에서 엿볼 수 있습니다. 시대도, 처한 상황도 다르지만 오늘날에도 이 고민은 계속되어야 한다고 생각합니다.

편집자 소개

- 조경란

- 재밌는 이야기를 좀 더 많이 알고 싶어서, 서강대에서 역사 공부를 하였습니다. 박사과정(한국사전공)을 수료한 후 사단법인 세종대왕기념사업회에서 연구원으로 일하면서 계속 역사 공부를 하고 있습니다. 공부하면서 알게 된 이야기들을 혼자만 알고 있는 게 아까워서 드라마 역사 자문에 응하게 되었습니다. 참여했던 작품이 《세작-매혹된 자들》, 《붉은 단심》, 《옷소매 붉은 끝동》, 《녹두꽃》, 《장영실》, 《징비록》, 《정도전》 등 20여 편 정도 됩니다

“오랑캐가 압록강을 넘어왔다는 소식을 듣다”

“명과 여진의 대립, 변화하는 국제 정세와 간신들 탓에 어지러운 조선”

“위아래를 가리지 않는 전란중의 굶주림”

“귀국길에 오르자마자 굶주린 백성들을 보다”

“통신사 부사 임수간의 배포”

“서울 사람이 전한 전란 소식에 비통함에 빠지다”

“병자호란을 겪은 거지 이야기”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|