스토리테마파크를 쓰다

『용사일기(龍蛇日記)』, 용의 해에서

뱀의 해로 이어지는 이야기

임진왜란은 조선 건국 이후 최대 규모의 전쟁으로, 수많은 사람들에게 깊은 상처를 주었다. 전쟁 중에도 당대인들은 자신들의 경험을 잊지 않고 후세에 전하고자 여러 기록을 남겼다. 예컨대, 관찬서인 『조선왕조실록』에는 국난의 위기에서 필사적으로 일본군과 맞서 싸우고자 한 왕 및 고위 관리들의 분투가 남아 있다. 관찬서 이외에도 많은 사람들이 자신들의 생생한 경험을 기록해 남겼는데, 『용사일기(龍蛇日記)』 역시 그중 하나다.

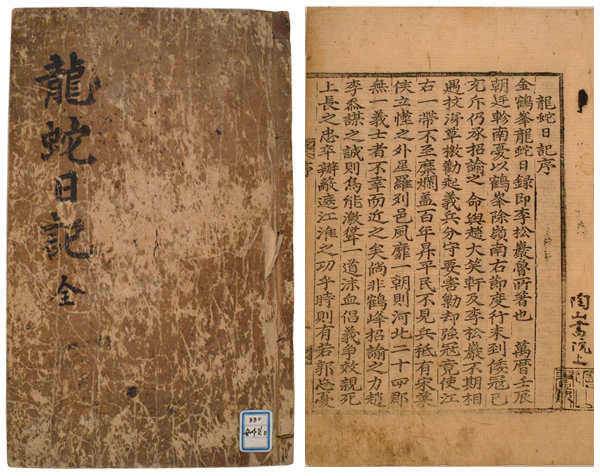

〈한국국학진흥원 소장 『용사일기』〉 (출처: 한국국학진흥원)

〈한국국학진흥원 소장 『용사일기』〉 (출처: 한국국학진흥원)

『용사일기』의 ‘용사’란 간지(干支)를 나타내는 것으로, 용은 임진년(壬辰年)인 1592년을, 사는 계사년(癸巳年)인 1593년을 말한다. 제목만 보자면 1592~93년의 사건을 일기로 남긴 것이라는 의미로 해석될 수 있으나, 반드시 1592~93년의 일만 기록된 것은 아니다.

『용사일기』라고 하면 임진왜란 초기에 학봉(鶴峯) 김성일(金誠一)을 보좌하며 그의 행적을 남긴 송암(松巖) 이로(李魯)의 『용사일기』가 많이 언급되는 편이며, 한국국학진흥원에도 그가 쓴 『용사일기』의 판본이 기탁되어 있다. 이로 이외에도 암곡(巖谷) 도세순(都世純), 약포(藥圃) 정탁(鄭琢), 여헌(旅軒) 장현광(張顯光) 등의 인물이 같은 제목으로 저마다의 전쟁 경험을 녹여낸 글을 기록으로 남겼다. 이들은 모두 경상도에 기반을 둔 인물로, 이들이 남긴 『용사일기』는 당대 경상좌·우도의 학문적 역량 및 실천의 실상을 보여주는 소중한 기록유산이라고 할 수 있을 것이다.

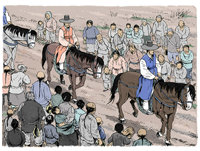

〈학봉 김성일을 배향한 임천서원의 입도문〉 (출처: 스토리테마파크)

〈학봉 김성일을 배향한 임천서원의 입도문〉 (출처: 스토리테마파크)

모든 『용사일기』를 언급하는 것은 어려우므로 이 글에서는 한국국학진흥원에 소장된 송암 이로의 『용사일기』의 내용에 대해서 서술해보고자 한다. 이로의 본관은 고성(固城)이며 의령 출신이고 남명(南冥) 조식(曺植)의 문하에서 수학하였다. 김성일과는 막역한 사이였으며, 임진왜란이 발발하자 초유사(招諭使)로 임명된 김성일을 보좌하며 그의 행적을 정리하여 『용사일기』를 썼다. 이로의 『용사일기』는 임진왜란 초기 경상도 지역의 전황, 의병 활동, 관군과 의병 간의 갈등과 초유사 김성일의 갈등 조정 양상 등을 알려주는 매우 중요한 사료다.

『용사일기』의 구성은 판본에 따라 내용이 조금씩 다를 수 있지만 대체로 서문·본문, 이상정(李象靖)의 발문(跋文), 「촉석루삼장사시(矗石樓三壯士詩)」로 구성되어 있다. 이 중 ‘삼장사’가 누구인지에 대해서는 연구자들 사이에서 완전히 일치된 의견은 보이지 않으나 대체로 김성일과 조종도(趙宗道), 이로를 언급하고 있는 것으로 확인된다. 이외에도 이로가 아닌 곽재우(郭再祐)가 ‘삼장사’ 중 한 명이라는 의견도 있으며, 1593년 제2차 진주성 전투와 연결시켜 당시 전투에 참여한 의병장 최경회(崔慶會), 김천일(金千鎰), 고종후(高從厚) 혹은 황진(黃進)이 ‘삼장사’의 일원이라는 등 다양한 주장이 존재한다. 이에 대한 사실관계는 추후 연구를 통해 좀 더 보완되어야 할 것으로 보인다.

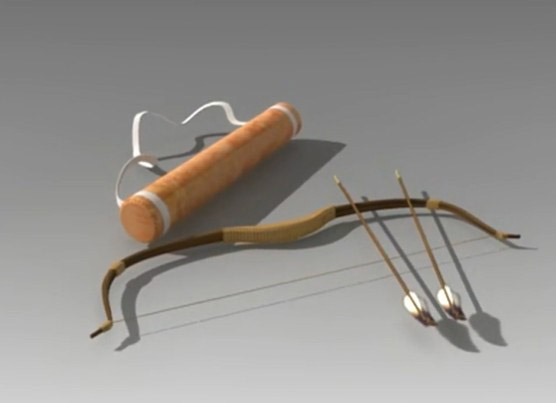

〈임진왜란 당시 사용했던 활의 모습을 3D로 구현하였다.〉(출처: 스토리테마파크)

〈임진왜란 당시 사용했던 활의 모습을 3D로 구현하였다.〉(출처: 스토리테마파크)

이로의 『용사일기』는 초유사 김성일의 활동을 기록한 내용이므로 임진왜란 초기의 전황과 관련된 내용이 많으며, 그 이후의 기록은 상대적으로 소략한 편이다. ‘초유(招諭)’는 글자 그대로 해석한다면 불러서 타이르고 설득한다는 것으로, 전쟁 지역의 이반된 민심을 진정시키기 위해서는 김성일처럼 지방에 영향력을 행사할 수 있는 명망 있는 사대부가 필요했다. 경상우도 지역은 전쟁 초기에 일본군의 침입을 가장 많이 받은 곳이었으므로, 조선 조정에서는 특별히 그를 임시로 경상우도초유사(慶尙右道招諭使)에 임명하여 이반된 민심을 위무하고, 의병 창의를 독려하도록 하였다.

왕명에 따라 초유사에 부임한 김성일은 즉시 임무에 착수하였다. 혼란한 민심을 진정시키고 창의를 촉구하는 가장 좋은 방법은 대의와 충의에 입각하여 격문을 작성해 사대부들과 백성들을 위로하고, 그들의 궐기를 촉구하는 것이었다. 이러한 목적에서 작성된 것이 「초유일도사민문(招諭一道士民文)」과 「통유현풍사민문(通諭玄風士民文)」과 같은 격문들이다. 이러한 격문들은 『용사일기』와 『학봉집』 등에 실려 있다.

「초유일도사민문」을 보면 그는 사대부들과 백성들이 좀처럼 의병을 일으키지 않는 모습을 개탄스럽게 여기며 다음과 같이 말하고 있다.

지금 지사(志士)는 실로 창을 베고 잘 때이며, 충신은 나라를 위해 순국할 때다. 그러나 67개 고을 중 아직 창의한 사람이 없다. 오히려 남들보다 먼저 도망쳐 목숨을 부지하지 못할까, 입산한 곳이 깊지 못할까 걱정하고 있다. 어찌 탄식을 금할 수 있겠는가?

-이로, 『용사일기』, 「초유일도사민문」-

이러한 말로 사람들을 격동시킨 뒤 김성일은 군신 간의 의리라는 유교적 가치에 입각하여 뭇 사람들을 격동시키고 있다.

아아, 군신 간의 대의는 천지간에 영원히 변치 않는 도리로, 이른바 사람이 지켜야 하는 떳떳한 이치라 할 수 있다. 무릇 이 땅에서 살아가고 있는 사람으로서, 앉아서 군부가 몽진(蒙塵)하고 종묘사직이 무너져 만백성들이 어란(魚爛)의 위기에 처했는데도 아무런 관심도 없어 마음이 움직이지 않는다면, 천지간에 변치 않는 의리에 대해 어떻겠는가.

-이로, 『용사일기』, 「초유일도사민문」-

김성일은 위와 같은 말로 사람들을 격동시켜 의병을 창의하고, 또 관군을 초모하여 어려움을 수습하고자 했다. 이와 같은 그의 노력은 결실을 거두어, 훗날 의병도대장이 되는 김면(金沔), 곽재우 등 경상우도의 많은 의사들이 창의하여 일본군에 맞서 경상도 지역을 수복해 나갔다. 또한 관군도 차츰 정비 태세를 갖추어 빼앗겼던 곳을 하나씩 수복해 나갔다. 이러한 과정이 이로의 『용사일기』에 하나하나 기록되어 있다.

임진년 용의 해는 조선 사람들에게는 가혹한 시련으로 다가왔으나, 어려운 와중에도 사람들은 꿋꿋하게 외세의 침략에 맞서나갔다. 그 시대를 살았던 사람들의 발자국과 숨소리는 『용사일기』와 같은 당대인들의 글에 생생하게 남아 있다. 이와 같은 옛사람들의 발자취를 발굴하여 끊임없이 역사를 재구성하는 것이 연구자의 소임이 아닐까 생각해본다.

집필자 소개

- 조인희

- 연세대학교에서 『임진왜란기 조선의 대외교섭과 조일 국교 회복에 대한 연구』로 문학박사 학위를 받았다. 현재 한국국학진흥원 책임연구위원으로 재직 중이다. 대표 저·역서 및 논문으로는 『에도의 독서회』(공역), 「임진왜란 초기 일본군의 군량, 물자 조달과 가와세[爲替]의 활용」, 「17세기 초 임진·정유재란의 공신 선정에 대한 고찰」 등이 있다.

“오랑캐가 압록강을 넘어왔다는 소식을 듣다”

“명과 여진의 대립, 변화하는 국제 정세와 간신들 탓에 어지러운 조선”

“위아래를 가리지 않는 전란중의 굶주림”

“귀국길에 오르자마자 굶주린 백성들을 보다”

“통신사 부사 임수간의 배포”

“서울 사람이 전한 전란 소식에 비통함에 빠지다”

“병자호란을 겪은 거지 이야기”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|