조선 시대 경상도 단성현(丹城縣)

무당들은 어떻게 살았을까?

단성호적(丹城戶籍)과 무당

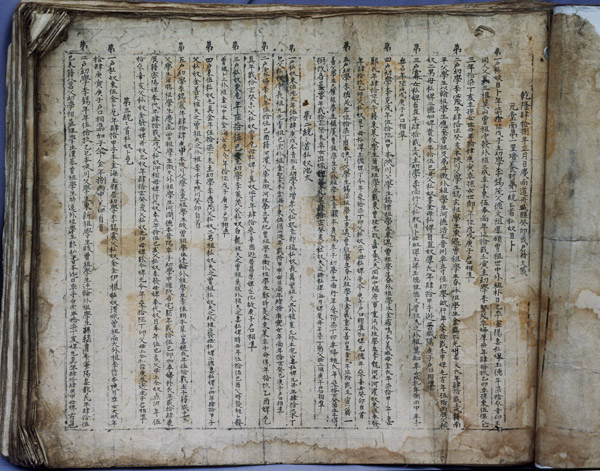

무당의 생활상을 이해하는 것은 쉽지 않다. 하지만 호적 자료를 통해 조선시대 무당들의 생활상을 엿볼 수 있다. 그 대표적 자료가 단성호적(丹城戶籍)이다. 단성호적은 1678년(숙종 4)부터 1890년(고종 25)까지 220년동안 단성현(현재 산청군 남부)에 거주하던 주민들의 조세 수취와 군역 징수 등을 위해 작성한 공문서이자 개인의 인적 정보가 수록된 개인 자료이다.

단성현 호적자료에 수록된 무당 호의 수는 1678년에 4호, 1729년에는 19호, 1783년에는 20호로 그 수가 다르나 대체로 호적마다 12~15호 정도로 파악된다. 무부와 자손을 모두 합한다 해도 단성현에서 활동하던 무부와 무녀의 수는 30~40여 명 정도로 비중이 적은 편이다.

호적 자료에는 무당에 관한 명칭, 혼인 양태, 가족구성, 거주 공간 등의 정보가 기재되어 있다. 1750년 이전 자료에는 무당의 호칭이 화랑(花郞), 무공(巫工), 취타수(吹打手), 무부(巫夫), 무녀(巫女) 등이 확인되었고, 그 이후 자료에서는 순영무부군뢰, 무부, 무녀로 획일화되어 나타난다. 이들 명칭을 통해서 당시 무당의 직역은 악사와 종교인으로 활동했음을 알 수 있다.

〈단성현 호적장부〉, (출처:한국민족문화대백과사전)

〈단성현 호적장부〉, (출처:한국민족문화대백과사전)

여자 무당인 무녀(巫女)는 전시기 동안 무녀로만 등재되었다. 호적에 수록된 여자 중 유일하게 직역을 부여받은 존재인 무녀는 무녀세 징수 대상으로, 국가의 관리가 꾸준했음을 보여준다.

무당의 신분은 사노화랑(私奴花郞), 양인화랑(良人花郞), 양무녀(良巫女) 등에서처럼 양인, 노비 등이다.

호적자료 무당에 관한 세세한 정보를 수록한 것은 무당이 특별한 직역을 수행하는 자로 무녀세(巫女稅, 무녀), 업중세(業中稅, 무부) 등의 잡세(雜稅) 징수의 대상이었고, 무부는 정남(丁男)과 동일하게 군역의 의무를 져야 했기 때문이다. 무당은 조선시대에 특별한 직역과 업세의 부담을 지고, 천역(賤役)을 부담했기에 사회적으로 편견이 존재했다. 그러나 무당도 한 시대를 살았던 사회인으로 한 시대를 살았던 생활인으로 이해해야 한다.

무부(巫夫) 박진명 가의 혼인(婚姻)

단성현 호적 자료 중 가장 세대 간 계열성이 분명한 무부로 박진명(朴進命) 가를 들 수 있다. 박진명은 1678년부터 1800년까지의 호적 자료에 등재된 인물이다. 단성현의 대표적인 무가(巫家)로 칭해질 만큼 그 가계의 활동상이 주목된다.

박진명은 양인화랑(44세)이며, 그의 부인은 사비 애당(36세)이다. 애당은 원당면 내원당에 거주하는 무녀 무춘(武春, 사비, 60세)의 딸아다. 다른 지역에 거주하는 두 무가 간에 혼인을 한 것으로 보아 무가(巫家) 간의 소통을 볼 수 있다. 양인인 박진명이 애당과의 사이에는 맏아들로 경별대보직을 수행하는 박호걸(22세)을 비롯해 둘째 아들 사비 승학(13세), 애경(1세) 있었다. 다른 두 자녀와 달리 박호걸은 양인(良人)의 직역인 경별대보직을 수행한 것으로 보아 사노 애당이 아닌 양인 어머니의 소생임을 짐작할 수 있다. 종모법(從母法)에 따라 사비인 애당과의 사이에서 태어난 승학과 애경은 노비 신분을 세습했으나 박호걸은 양인 직역을 맡았지만 무부로 활동했다.

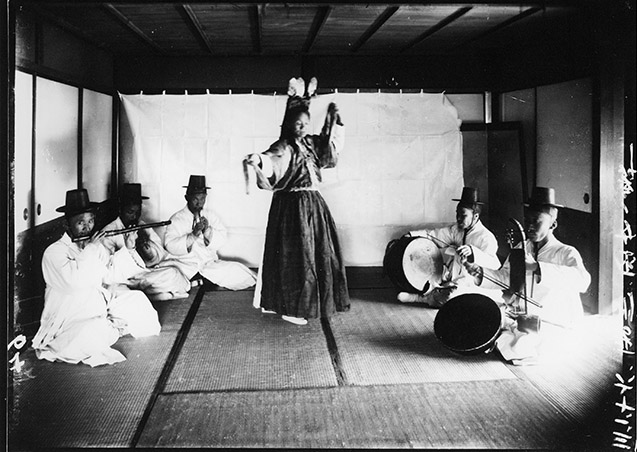

무당이 굿 하는 모습(출처: 국립중앙박물관)

무당이 굿 하는 모습(출처: 국립중앙박물관)

양인 박호걸은 1717년의 단성현 호적 자료에 등재된 7명의 무당 중 아들 5명과 딸 1명을 거느린 가장 규모가 큰 무가를 이루었다. 처는 사비 금이(今伊)로, 그의 자녀들 모두 종모법에 따라 노비로 표기되어 있다. 그런데 1자 월학(38), 딸 월명(39), 5자 학창(18)과 2자 명학(30), 3자 원창(27), 4자 선창(24)의 노비주인과 어미가 달리 표기되어 있어 박호걸은 두 명의 사노 부인과 혼인상태였음을 알 수 있다. 월학의 어머는 건리금이고, 명학의 어미는 금이이며, 두 명의 여인이 낳은 자녀의 나이 차이가 8세이고, 두 번째 혼인 대상인 금이의 자녀보다 나이가 적은 건리금의 자녀가 있는 것으로 보아 사망이나 이혼 후 재혼이 아닌 중혼(重婚)의 상태였음이 확인된다. 두 여인의 맏아들의 나이 차이가 8살인 것으로 보아 초혼 후 중혼이 10년 이내에 이루어졌다.

그의 맏아들 박월학(1697년생)은 선대(1690년생)와 혼인 후 맏딸인 학금이를 1705년에 낳았다. 1729년에는 새 부인인 연옥(1684년생)과 혼인한다. 첫 번째 부인보다 6살 연상인 것이 흥미롭다. 월학과 선대의 혼인이 지속되었는지는 알 수 없지만 두 번째 맏딸을 낳은 후 24년 만에 새 부인을 얻었다. 박월학의 맏딸 학금이는 1729~1733년에 사노 필선(33세)에 혼인하였으나, 1750년~1759년 기록에는 장시재(48세)와 혼인해 아들 둘을 낳았다고 되어 있다. 초혼 후 재혼까지의 기간이 10년이 못 되는 것으로 보아 혼인 기간이 그리 길지 않았음을 알 수 있다. 박호걸의 4자 박선창은 1729년에 신조시(32세)와 혼인하여 딸(6세, 3세)를 두었고, 1731년에는 아들 박장원을 낳았다. 1762년에는 박선창(69세)은 아들과 분호하여 김소사(71세)와 함께 등장한다. 이는 박선창이 초혼은 신조시와 재혼은 김소사와 했음을 보여준다.

박진명을 비롯해 그의 자녀인 박호걸, 그의 손자 중 5명 중 4명, 손자 2명 모두 2번 혼인을 했다. 재혼 비율이 80%로 매우 높은 것으로 보아 당시 혼인 관계가 매우 느슨했음을 알 수 있다. 이러한 현상이 비단 무당 호에만 국한된 것은 아니다. 이와 유사한 시기에 진도 지역에서도 매우 느슨한 혼인 관계가 유지되고 있었다는 보고가 있다. 1602년(선조 35)에 전남 진도에 거주하던 양인 박희훤은 평생 5번의 혼인을 했는데, 짧은 혼인 관계를 반복하다가 마지막 부인과 40년 해로하기도 했다. 짧은 만남과 헤어짐이 사별을 매개로 하지 않고, 자유롭게 이루어졌다고 하겠다.

양인인 박진명 가의 혼인에서 양천교혼이 빈번하게 이루어졌다. 양인 박진명은 양인과 사비 부인을 각기 맞았다. 양인과의 혼인으로 얻은 맏아들 박호걸은 두 명의 사비와 혼인했다. 부인이 노비라면 종모법에 의해 자녀들이 모두 노비가 되어 신공을 비롯해 무업세를 바쳐야 했다. 1700년대에 노비의 신공 부담이 커서 혼인을 하지 못하므로 국가에서 신공의 부담을 줄여주자는 조치가 취해지기도 했음을 감안할 때 양인인 박호걸이 두 명의 노비와 혼인을 한 것은 경제적 부담을 자초한 결과인 동시에 양인과 무부와의 혼인이 여의치 않았음을 반증한다. 무부는 노비 무녀와의 결합을 통해 경제적 부담을 해소할 수 있었기에 택한 방법이기도 했을 것이다. 조선 시대에 모든 백성에게 정전을 지급했지만 무당에게만은 정전을 지급하지 않았다. 무당은 무업을 통해서만 재화를 획득할 수 있었기에 무부와 양인이든 사노이든 무녀와의 혼인이 필수적이었던 것이다.

>무부 박진명 가의 가족구성

단성현에 거주하던 무당은 모두 104호가 확인되는데, 이들은 14가지 유형의 가족구성을 이루며 살았다. 전체의 50%의 가장 높은 비율은 호주를 무부로 하는 가족이다. 그 다음은 무부와 무부(아들), 무부와 무녀(처)로 구성된 형태이다. 아들, 딸, 며느리와 합가하기도 하지만 대체로 분가하여 단독가족을 구성하여 신역과 직역을 담당하였다. 무부는 부모와 합가하다가 30세 이후가 되면 분가해 별호를 이루었다. 1717년 기록에 박호걸의 아들 명학은 34세에 분가해 단독호를 이루었다. 박호걸은 막내아들 내외와 거주했는데, 며느리가 무녀였다. 박호걸은 75세에 무부라는 직역이 누락된 채 양인만이 표기되었는데, 이는 70세 이후에 신역(身役)에서 벗어난 것으로 볼 수 있다.

또한 무부의 호주 승계는 장자 상속이 아니었으며, 직역이 세습되지 않기도 했다. 1735년의 기록에 박호걸의 장자 월학은 사노인데 반해, 막내아들 명학은 갓을 만드는 입자장(笠子匠)이었다. 호걸의 단골판인 현내면 대방마을에는 셋째 아들인 원창이 무부로 표기되어 있어 부친의 무업을 셋째 아들이 승계했음을 알 수 있다. 당시 원창 이외의 아들은 원 거주인인 대방촌을 떠나 모두 타지역으로 분호해 나갔다. 박호걸의 딸은 무녀로 활동했는지는 드러나지 않으며 장인(匠人)과 혼인하기도 하고, 속량해 양호로 살았다. 반면에 며느리는 무녀로 활동하였기에 무업의 계승은 고부(姑婦)간에 이루어졌음을 알 수 있다.

박진명은 단성현 도산면 고읍대에 거주했으나, 1717년에 그의 맏아들 박호걸은 현내면 대방촌으로 이주했고, 1800년대까지 대방촌에 후손들이 대를 이어 거주했다. 대방촌은 현내면의 치소인 읍내의 장터인 적성장 부근으로, 유학호가 많은 반촌(班村)이 아니며, 토박이가 많지도 않은 곳으로, 무임직역과 군 하급지휘관, 아전 등이 거주하는 공간이라는 특징이 있다. 반촌(班村)인 신등면에는 1780년대 이후에야 무당호가 입주했으며, 다른 반촌에도 무당호가 늦은 시기에 입주했으나 오래도록 반촌에 거주하지는 못했음을 감안할 때 대방촌은 무업이 성할 수 있는 토대를 갖춘 곳이라 할 수 있다. 장시가 서던 대방촌에는 사람들의 이출입이 많아 강력한 단골판이 형성될 수 있는 조건도 갖추고 있었다. ‘단골판’은 무당이 일정 지역에서 굿을 할 수 있는 권리이자 무업권(巫業權)으로, 무당들 사이에서 매매가 될 정도로 철저하게 그 권리가 지켜졌다.

박호걸의 자녀 중 3남 박원창을 제외한 나머지는 부친의 거주지인 대방촌 인근의 타 지역으로 이주했는데, 그곳은 형제자매가 거주하거나, 처가(妻家) 등의 특별한 인연이 있는 곳이거나, 무당호가 없는 곳이었다. 일반 호의 분호가 동일지역 내에서 이루어지는 것과 달리 무당 호의 분호는 생업 터전을 찾아 타지역으로 흩어졌다는 특징이 있다.

일제강점기에 촬영한 무당집(출처: 국립민속박물관)

일제강점기에 촬영한 무당집(출처: 국립민속박물관)

무부 중심의 단골판

박호걸과 박원창은 대방촌의 단골로 활동했을 것이다. 박호걸 사망 15년 만에 대방촌에 새로운 무부가 등장했다. 박호걸의 아들 박원창도 1735년에 그의 아들 박귀철(49세)이 활동하던 도산면 월산서변으로 이전했다. 1762년에 무부 김어선이 대방촌으로 이주해왔다. 박원창과 김어선은 1살 차이로 무부라는 조건은 유사했지만 김어선의 처는 사노였지만 그들의 아들이 1750년에 매양(買良)한 것으로 보아 금전적으로 유리했던 것으로 보인다. 무부가 금전적으로 여유로웠다는 사실은 그를 둘러싼 무업의 활황을 짐작케 한다. 김어선이 이주한 이후 박원창은 아들의 거주지로 이주하였고, 그 후로 36년 동안 대방촌의 새 맹주로 김어선과 그의 아들 김선학이 활동했다. 1762년부터 1783년까지 대방촌의 무부로 활동할 수 있었던 것은 종교적 신망이 없었다면 불가능했을 것이다. 1783년에 현내면 남산에서 활동하던 박호걸의 손자 박장원(53세)이 대방촌으로 이주해왔다. 이 시기에 무부 김선학의 아들은 일수 득관(30세), 무부 평상(35세), 군기보 득운(25세)으로 무부 이외에 하급관리에 종사했다. 반면 박장원에게는 아들 무부 용검(31세), 무부 태성(24세), 신아들로 추정되는 의자(義子) 용손(16세) 등이 있었다. 직계가 모두 무부였고, 신아들로 추정되는 의제적 관계의 아들도 존재했다는 것은 이들이 강력한 무계를 형성하고 있었음을 의미한다. 이미 연로한 김선학과 다양한 직역을 수행해 강력한 무계를 형성하지 못한 것과 달리 박장원은 53세의 농익은 기량을 펼칠 수 있는 젊음과 탄탄하게 조직된 무계를 소유했다. 결국 단골판은 김선학에서 박장원으로 넘어갔고, 그 후로 60여 년 동안 박장원의 후손들이 지속적으로 단골판을 이어갔다. 단골판은 무부를 중심으로 조직되었고, 그의 자손이 세습하는 경우에 유한하게 운영되었다고 하겠다. 연로하고 무계를 이어갈 무부가 없다면 젊고 능력있는 새로운 무부에 의해 단골판이 교체되었다. 주로 50여 세의 농익은 예능적 기량을 소유한 무부가 새로운 단골판의 맹주로 등장하였다. 이러한 단골판의 교체에 금전적 거래가 있었는지는 알 수 없다. 박호걸에서 김어선으로, 김어선의 아들 김선학에서 박장원으로의 교대는 젊은 새 맹주의 등장과 연로한 무부의 퇴출로 볼 수 있다.

『경상도 단성현호적대장 19세기편(1~4)』, 한국학정신문화연구원, 1999~2001.

『경상도 단성현호적대장 상·하』, 부산대학교 한국문화연구소, 1988.

김효경, 「조선시대 단성현 무당의 존재양상과 생활양태」, 『민속연구』34, 안동대 민속학연구소, 2017.

임학성, 「조선후기 경상도 단성현 호적을 통해 본 무당의 존재양태-무부 박진명 일가를 중심으로」, 『대동문화연구』47, 성균관대 대동문화연구원, 2004.

집필자 소개

“둘째 아우가 집에서 굿을 하다”

“마을 사람들이 굿판, 한해 농사를 마무리 하는 잔치”

“아들의 병을 고치기 위해 무당을 불러 푸닥거리를 하다”

“하늘과 부처와 귀신의 힘을 모두 모은 기우제”

“과거를 꿰뚫어보는 맹인 점술가 ‘김여추’”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|