초파일에 삭주성 전체에 등을 밝히다

비록 나라에서는 불교를 억제하고자 하기는 하였으나, 여전히 왕실이든 사대부든 개인 차원에서는 신앙을 이어나가고 있었다. 복을 염원하는 일을 어떻게 억지로 막을 수 있었겠는가. 부처에게든 귀신에게든 빌어서라도 바라는 일이 이루어지기를 바라는 것이 자연스러운 사람의 마음이었기에 초파일이 되면 사람들은 고을마다 어김없이 등을 달아 장식하곤 했다.

노상추도 큰 등 하나를 만들어서 관농정(觀農亭) 주변에 열 자[杖] 길이의 나무 장대를 세워서 달았다. 이 등에 담은 노상추의 바람은 원자궁(元子宮)께서 장수하는 것이었다. 그리고 비밀리에 자신의 개인적인 소망을 하나쯤 더 빌었을지도 모르지만 누구에게도 말하지는 않았다. 노상추는 풍악을 앞세우고 읍양당(揖讓堂)에서 성 모퉁이를 돌아 남문에 도착하여 망일루(望日樓)에 올라앉았다. 그리고 포 3발을 쏘고 천아성(天鵝聲) 나팔을 불었다. 그러자 성의 안팎에서 일제히 등을 달았다.

초파일 밤에 성 안팎에 등불의 빛이 휘황하니 노상추도 절로 뛸 듯 기뻤다. 그리고 이번에 새로 무과에 급제한 서덕겸(徐德謙)·서유화(徐有華) 부자가 노래 부르는 창부(倡夫)를 앞세우고 성 주위를 돌아 동문루(東門樓)에 이르렀다. 밝은 등과 함께 성내에 음악 소리가 가득하니 축제 분위기였다. 이들은 함께 음악을 듣자고 노상추를 청해 불렀다. 밤이 깊도록 음악이 울려 퍼지고, 등은 부드럽게 어둠을 밝혔다.

출전 : 노상추일기(盧尙樞日記)

저자 : 노상추(盧尙樞)

주제 : ( 미분류 )

시기 : 1794-04-08

장소 : 평안북도 삭주군

일기분류 : 생활일기

인물 : 노상추, 서덕겸, 서유화

집필자 소개

- 글 그림 | 서은경

- 만화가. 1999년 서울문화사 만화잡지공모에 당선되며 본격적인 작품활동을 시작했다. 그간 지은 책으로 『마음으로 느끼는 조선의 명화』, 『소원을 담은 그림, 민화』, 『만화 천로역정』, 『만화 손양원』 등이 있으며, 『그래서 이런 명화가 생겼대요』, 『초등학생을 위한 핵심정리 한국사』 등에 삽화를 그렸다.

● 제5회 스토리테마파크 창작 콘텐츠 공모전 담임멘토

● 제6회 스토리테마파크 창작 콘텐츠 공모전 전문심사위원

● 제7회 전통 기록문화 활용 대학생 콘텐츠 공모전 면접심사위원

“봄날의 제사는 꽃과 함께”

“현감과 함께 관등회를 하다”

“한 해를 마무리하는 중년 김령의 소회와 아이들의 구나(驅儺)”

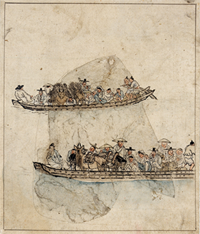

“나룻배가 완성된 날, 냇가에서 축제가 벌어지다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|