천 년을 이어온 보제원의 의료 전통

서울한방진흥센터는 2017년 서울 동대문구의 한방산업특구인 서울약령시에 건립되어, 우리 전통 의학의 맥을 잇고 있다. 약 2,800m²의 대지에 약 9,700m²의 총면적을 자랑하는 이 시설은 전시·교육·체험을 통해 전통 한의학의 우수성과 안전성을 널리 알리는 한방복합문화시설이다. 지하 1~3층의 공영주차장은 전통시장의 고질적 문제였던 접근성을 크게 개선했으며, 지상 3개 층에는 서울약령시한의약박물관, 한방카페, 다목적강당, 약선음식체험관, 보제원(한방이동진료, 기계식한방마사지체험) 등이 들어서 있다.

〈서울한방진흥센터 전경〉 (출처: 서울관광재단 다누림)

〈서울한방진흥센터 전경〉 (출처: 서울관광재단 다누림)

현대식 시설을 갖춘 서울한방진흥센터가 자리 잡은 이곳은 고려시대부터 조선시대를 거쳐 현재까지 우리나라 전통 의학의 중심지이다. 이곳에서 천년 넘게 이어져 온 의료 문화의 정수를 이해하기 위해서는 그 기원인 보제원(普濟院)의 역사부터 살펴볼 필요가 있다.

매년 10월 서울약령시에서는 '서울약령시 보제원 한방문화축제'가 열린다. 이 축제의 이름이 말해주듯 서울약령시는 보제원의 전통을 면면히 이어오고 있다. 보제원은 흔히 조선시대의 구휼기관으로만 알려져 있으나, 그 뿌리는 고려시대 각지에 설립된 읍내 비보사(裨補寺)에서 찾을 수 있다.

고대부터 현대까지 이어지는 우리 의학의 맥락에서 보제원의 역사는 특별한 의미를 지닌다. 원시시대에는 주술과 의료가 하나였으며, 무(巫)가 치료를 담당했다. 종교의 발생과 확산으로 새로운 사제집단이 등장하면서 치료 방식도 변화했다. 특히 불교의 전래와 함께 들어온 불교 의학은 선진 치료법으로 인정받으며, 토착 의학 전통과 조화를 이루며 발전했다. 한반도에서도 삼국시대 불교 전래 이후 불교 의학과 의승(醫僧)들이 전근대 의학의 중심축을 담당했다.

삼국시대~고려 : 비보 사찰로서의 의료인프라

이때 (눌지왕의) 공주가이 몹시 위독했는데, 묵호자를 불러들여 향을 사르며 기도하게 하였더니, 왕녀의 병이 곧 나았다.

(時王女病革, 使召墨胡子焚香表誓, 王女之病尋愈.)

-『삼국유사』 권3, 흥법조-

이러한 기록에서 볼 수 있듯이 이미 삼국시대부터 불교 승려들이 의승(醫僧)으로서 치료 활동을 펼쳤으며, 고려시대에 이르러서는 그 역할이 더욱 확대되었다. 현대 의학의 관점에서 법력이나 주술을 활용한 치료의 의학적 효과는 재고의 여지가 있으나, 당시 사람들에게는 신뢰할 만한 의료행위이자 심리적 치유법이었다. 특히 고려시대에는 개별 의승의 의료행위를 넘어, 사찰이 보유한 인프라를 활용하여 당시 사회의 의료 공백을 채우는 공공의료 기관의 역할도 수행했다.

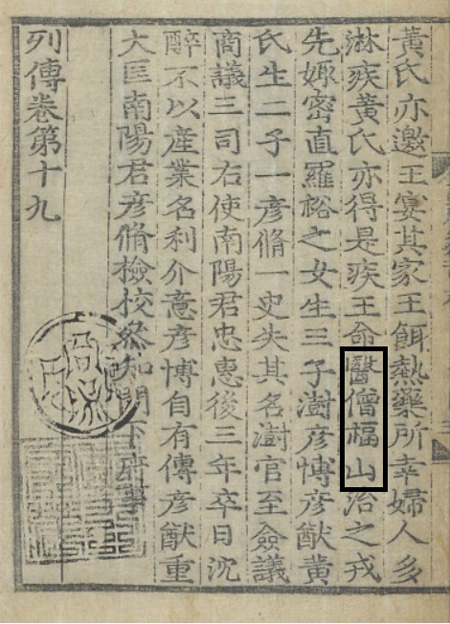

〈『고려사』 권106, 열전( 列傳), 권제(卷第)19, 홍융조에 ‘복산’이라는 이름을 가진 ‘의승’이 확인된다.〉

〈『고려사』 권106, 열전( 列傳), 권제(卷第)19, 홍융조에 ‘복산’이라는 이름을 가진 ‘의승’이 확인된다.〉

(출처: 국사편찬위원회)

고려시대의 자복사(資福寺)

각 고을 읍(邑) 안의 자복(資福)에는 (중략) 읍(邑)밖의 각사(各寺)에는

(하략)

(各官邑內資福, ... 邑外各寺, ...)

-『태종실록』 권11, 태종6년(1406) 3월 27일조-

『태종실록』의 이 기록을 통해, 고려시대에는 행정구역을 읍내(邑內)와 읍외(邑外)로 구분하고, 읍내에 위치한 사원을 특별히 ‘자복’이라 지칭했음을 알 수 있다. '자복'이란 읍인(邑人)의 복을 도모한다는 뜻으로, 고려시대에 보편적으로 사용된 용어였다. 자복사는 국가 불교 의례를 수행하는 기본적인 사찰 기능 외에도, 의료시설, 지방 시장인 허시(虛市) 운영, 승려·상인·관리들을 위한 읍내 숙박시설 등 복합적 사회복지시설의 성격을 띠었다. 그러나 이러한 자복사는 조선 건국 이후 혁파 대상이 되면서 그 명칭과 성격에 변화를 겪게 된다.

보제원(普濟院)의 변천과 발전

〈18세기 중반 제작된 것으로 추정되는 《한양도(漢陽圖)》에 보이는 ‘보제원’〉

(출처: 서울역사박물관)

〈18세기 중반 제작된 것으로 추정되는 《한양도(漢陽圖)》에 보이는 ‘보제원’〉

(출처: 서울역사박물관)

그 나머지 이름만 있고 실체가 없는 각 고을의 자복사는 모두 혁파한다.

(其餘有名無實各官資福寺, 竝皆革除.)

-『세종실록』 권23, 세종6년(1424) 3월 13일조-

조선의 숭유억불(崇儒抑佛) 정책에 따라 태종대에 통폐합된 자복사는 세종대에 이르러 대부분 그 모습을 감추었다. 그러나 일부 기관은 이름을 달리하면서도 본래의 성격을 유지했는데, 동대문 밖의 보제원이 대표적이다. 현재의 서울은 고려시대 양주(揚州)와 남경(南京)에 해당하는 지역으로, 보제원은 이곳의 자복사를 계승한 것으로 추정된다.

당시 보제원 주변의 모습은 한 시인의 눈에 이렇게 비쳤다.

보제원 누대에 올라 감회를 읊다

동대문 앞 영도교(永倒橋)가 있는데

다리 밑 흐르는 물 아득히 멀어지네

번화했던 지난 일은 구름처럼 흩어졌고,

오늘 아침 시든 풀에 나그네 맘 녹아드네.

멀리 뵈는 숲에는 지친 새들 돌아가고

아득한 들판 위로 노루 제멋대로 뛰어다니네

잠시 보제대 앞 돌에 앉아서 쉬노라니

그 당시 옥 피리 소리 들리는 듯 하네.

바람 불자 가는 눈발 숲 모퉁이 뿌리대고

골짜기 찬 구름은 얼어붙어 꼼짝 않네

나그네 몸을 떨며 새벽달에 다니는데

별빛 아래 나무꾼이 오는 걸 마주쳤네

(登普濟院樓感吟

東大門前永倒橋 橋頭流水去迢迢

繁華往事浮雲散 衰草今朝客意銷

渺渺平林歸鳥倦 茫茫荒野走獐驕

暫休普濟臺前石 怳聽當時碧玉簫

風吹微雪灑林隈 峽裏寒雲凍不開

有客凌兢踏曉月 喜逢樵子戴星來)

-배응경(裵應褧), 『안촌선생문집(安村先生文集)』 권1- (국역: 한국국학진흥원 유교넷)

이 시에서 '보제대(普濟臺)'라는 표현은 주목할 만하다. 보제원이 단순한 의료구휼 기관을 넘어서는 복합적 공간으로 자리 잡았음을 보여주기 때문이다. 조선시대 보제원의 기능 변화는 '성저십리(城底十里)' 개념의 변천과 맥을 같이한다.

조선 전기에는 왕화(王化)가 미치는 범위 안의 의료구휼 기관으로서의 성격이 강했다. 의원을 두어 병세가 없거나 심하지 않은 기민(飢民)을 치료하는 등 공공의료 기관으로서 중요한 역할을 담당했다. 조선 후기에 이르러서는 그 기능이 더욱 확대되었다. 기로연(耆老宴)과 같은 문화행사가 열리는 장소가 되었고, 왕의 행차 시에는 주정소(駐停所)로 활용되었다. 특히 백성들의 상언(上言)을 접수하는 행정기관의 역할도 맡아, 백성과 왕실을 잇는 소통 창구 역할도 했다. 이는 보제원이 단순히 환자를 치료하는 곳을 넘어, 도성 동부의 중심 시설로 자리 잡았음을 보여준다.

〈보신각 앞에 정차한 전차〉 (출처: 공유마당)

〈보신각 앞에 정차한 전차〉 (출처: 공유마당)

19세기 말에 이르러서도 보제원의 중요성은 계속되었다. 1899년 우리나라 최초의 전차(電車)가 부설될 때 주요 정류장 중 하나로 보제원이 선정된 것은 이곳이 여전히 도성 동부의 핵심 공간이었음을 방증한다. 비록 이를 끝으로 보제원이 역사 속으로 사라지게 되지만, 그 전통은 오늘날 서울약령시와 서울한방진흥센터로 이어지고 있다.

보제원의 현대적 의미

이 세상에서 일하기를 하는데도 (쉽게) 이루어지지 않으니, 애쓰는 이가 가고 나면 그 뒤를 이은 이도 애쓰고 또 애쓸 따름이다.

(此世間為為事為為不𦘚為為 為人去後来者復為為者也)

-영조(英祖), 『어제인창방명건비추모만배(御製仁昌坊命建碑追慕萬倍)』(1771)-

보제원의 천년 역사는 영조의 말처럼 쉽지 않은 여정이었다. 고려시대 비보사찰에서 시작해 조선시대 구휼기관으로, 다시 현대의 서울한방진흥센터에 이르기까지, '사람을 살리는 기술'을 이어가려는 노력은 늘 시대적 한계와 마주쳤다. 하지만 보제원의 역사는 그 한계 속에서도 '활인(活人)'이라는 근본 가치를 잃지 않았다. 의료구휼의 형식과 방법은 달라졌을지언정, 그 본질적 가치만큼은 꾸준히 이어져 왔다.

〈서울약령시와 서울한방진흥센터가 매년 개최하는 ‘서울약령시 보제원 한방문화축제’에서진행하는 보제원 제향 의례〉

(출처: 동대문구)

이제 서울약령시와 서울한방진흥센터는 선인들의 뜻을 이어받아 전통 의학의 새로운 장을 열어가고 있다. 한의학의 과학화와 현대화라는 새로운 도전 역시 쉽지 않은 과제이지만, 앞선 이들이 그러했듯이 우리 또한 이 길을 성실히 걸어가고 있다. 천 년을 이어온 보제원의 전통이 말해주듯이 우리가 오늘 심은 씨앗은 후대에 반드시 큰 열매를 맺을 것이다.

『삼국유사』

『조선왕조실록』

『어제인창방명건비추모만배』

김수연, 「고려~조선 전기 불교계의 전염병 대응과 대민 구료」, 『불교학연구』

제71호(2022).

한기문, 「고려시대 자복사의 성립과 존재 양상」, 『민족문화논총』 제49집

(2011).

집필자 소개

- 김호산(서울한방진흥센터)

- 동국대학교에서 미술사학전공으로 문학석사, 추계예술대학교에서 문화예술학 전공으로 문화예술학 박사 학위를 받았다. 동숭아트센터와 종근당고촌재단을 거쳐 현재 서울한방진흥센터 센터장 겸 서울약령시한의약박물관 관장으로 재직중이다. 한 장소, 한 사람, 한 물건의 삶과 스토리를 해석하고, 이를 통해 더욱 많은 사람의 이야기가 서로 씨줄과 날줄로 엮이는 계기를 제공하는 것에 관심이 많다.

“마마를 피해 안동 집으로 보낸 아내가 마마에 걸리다”

“소실의 만성 복통”

“약복용이 효험이 없어 침 치료를 시작하다”

“눈병으로 세상이 온통 흐릿하다”

“약 짓다가 약 짓는 연기에 중독되다”

“의국 사람을 불러 약을 조제하다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|