선인의 이야기, 오늘과 만나다

홈 스위트 홈

최근의 무대나 영화, 매체에서 자주 다뤄지는 가족은 전통적인 의미의 가족보다는 대안 가족이 주를 이룬다. 전통적인 의미의 가족 구성원으로 진입하지 못하거나 탈락당했거나 애당초 없었거나, 스스로 거부했거나 등 다양한 이유로 본래의 가족으로부터 떨어져 나온 사람들이 혈연으로 주어진 가족이 아니라 스스로 선택한 관계를 통해 가족처럼 혹은 가족보다 더 끈끈한 사이를 형성하곤 한다.

하지만 조선시대가 배경이 되면 대안 가족이 끼어들 여지는 많지 않다. 있는 가족을 유지하는 것 자체가 생존이기 때문이다. 신분 고하를 막론하고 그랬다. 영화 《최종병기 활》(2011)은 화려한 액션으로 눈을 뗄 수 없는 영화지만 굵은 줄거리만 보자면 가문이 역적으로 몰려 둘만 남은 오누이의 이야기다. 역적 가문이라 앞날이 먹칠한 듯 컴컴했던 그들이지만 누이를 연모하는 사람이 생겼고 그들이 혼인을 올리던 그날, 여동생이 청군에게 납치를 당한다. 무시무시한 속도로 행군하는 그들을 쫓는 것은 가족의 마지막 편린인 동생을 찾기 위해 나선 오빠다. 그가 쓰는 무기도 세상 떠난 부친의 유품이었던 활이다. 활은 아버지이자 그의 뒷배인 가족의 상징이다. 그러므로 가족의 상봉은 필연이다.

영화 《최종병기 활》 포스터 (출처: 롯데엔터테인먼트)

영화 《최종병기 활》 포스터 (출처: 롯데엔터테인먼트)

서울시극단에서 2024년에 공연한 연극 《퉁소소리》(2024)는 1621년(광해군 13년) 조위한이 써서 펴낸 소설 『최척전』이 원작이다. 고선웅이 쓰고 연출한 작품으로 2025년 백상예술대상에서 ‘백상연극상’을 수상하기도 한 이 작품은 원작을 최대한 담으면서 현대적으로 표현했다. 이 작품의 주제는 “가족에게로”다. 가족에게로 향하는 길을 막거나 가족을 떨어트리는 것은 언제나 전쟁이다.

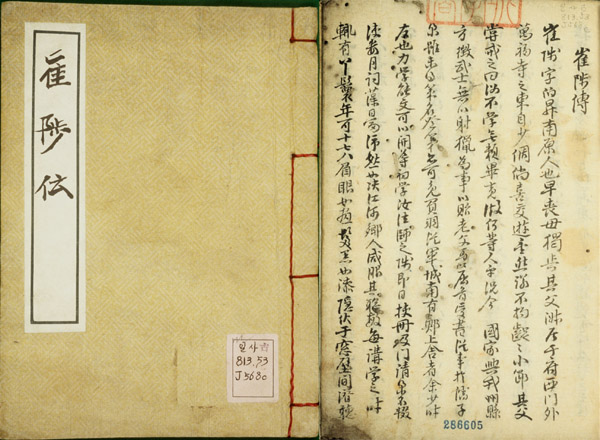

조위한의 『최척전』 (출처: 한국민족문화대백과사전)

조위한의 『최척전』 (출처: 한국민족문화대백과사전)

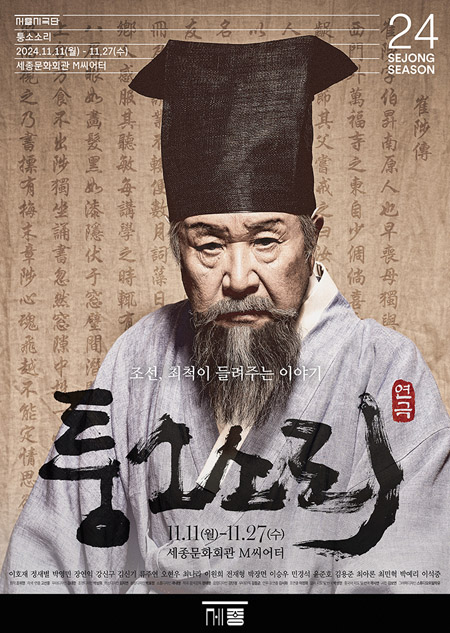

연극 《퉁소소리》 2024년 포스터 (출처: 서울시극단)

연극 《퉁소소리》 2024년 포스터 (출처: 서울시극단)

주인공 옥영은 공부하러 그의 이웃을 찾아온 최척에게 반하여 그에게 편지를 건넨다. 과거를 준비하던 최척은 옥영에게 마음을 빼앗기지만 옥영과의 혼인은 쉬운 일이 아니었다. 옥영을 나이 많고 권세 높은 부자에게 시집보내고 싶은 옥영 모친을 넘어 약혼을 하긴 했는데 혼인을 앞두고 최척은 덜컥 징발되어 전쟁에 나가게 된다.

최척을 처음 옥영과 떼어놓은 전쟁은 정유재란이다. 그가 전쟁에 나가 소식이 끊긴 사이에 옥영의 모친은 얼른 옥영을 부잣집에 시집보내려 하지만 이 사실을 알게 된 최척이 돌아오면서 둘은 극적으로 혼인을 하고 첫아들 몽석을 낳는다.

이제부터 ‘평범’하게 사나 싶었지만 남원이 함락되면서 옥영은 왜병의 포로가 되어 끌려가고 조부가 맡아주었던 몽석은 행방불명이 되고 최척은 명나라 장수 여유문에게 이끌려 중국으로 가게 된다. 사방팔방으로 흩어진 가족들은 이때부터 서로를 향한다. 아니 사실 이 지점부터 이 작품은 최척전이 아니라 옥영전이라고 불러도 과언이 아니다.

최척이 어쨋거나 중국에서 자리를 잡고 주어진 삶을 어떻게든 살아가려고 노력할 때 남장하고 잡혀가 남자로 오인을 받은 옥영은 그 이후 일본 어선에서 노예살이를 하면서 일본어를 배우고 자신의 일본인 주인과 호형호제를 하는 사이가 될 정도로 열심히 일하며 진심을 인정받는다. 그러는 내내 옥영은 한 번도 자신의 성별을 들키지 않고 남자행세를 하며 살아간다.

한두 달도 아니고 몇 년의 시간이 흐르지만 옥영은 매일매일 가족을 떠올리며 최척이 읊어주었던 시를 읊는다. 무역을 위해 안남까지 내려갔던 옥영은 거기에서 또 시를 읊고 마침 그곳에 상선을 몰고 왔던 최척은 아내의 시를 듣자 대뜸 퉁소를 꺼내 불기 시작한다. 그 곡조를 알아들은 옥영은 소리 높여 남편을 부르고 두 사람은 거짓말처럼 이역만리 타국인 안남(베트남)에서 재회한다. 각자 잡혀갔던 중국과 일본이 아니라 제3국에서 만난 것도 기적 같은 일이다.

다시 만나 다시 가족이 된 두 사람은 중국에서 먼저 자리를 잡은 최척을 따라 중국에서 살면서 아들 몽선을 낳는다. 이들은 차남 몽선이 장성하여 장가를 들 때까지 중국에서 잘 살아간다. 그리고 몽선이 혼인하겠다고 데리고 온 연인은 조선에 간 이후 소식이 끊긴 아버지를 그리워하는 홍도다. 이 집안의 남자들은 대대로 의견이 뚜렷한 여성을 만나는 징크스라도 있는지 한없이 나긋나긋한 몽선에 비해 몽선과 혼인하겠다는 홍도는 장군감이다.

홍도는 임진왜란 때 조선으로 파병되었던 아버지 진위경을 언젠가는 꼭 찾겠다고 마음 먹었기에 조선에서 온 몽선에게 관심을 두고 사랑에 빠진 여성이다. 몽선은 꼭 조선인에게 장가 보내겠다고 생각했던 옥영과 최척이지만 홍도의 진심에 둘을 혼인시킨다. 비록 첫아들을 잃었고 조선에 아버지를 두고 왔어도 옥영과 최척은 둘이 함께 하는 곳이 집이라 여기며 몽선과 홍도를 돌보지만 이들에게 또 한 번 전쟁이 다가온다.

다 늙은 최척이 중국어에 능통하다는 이유로 다시 징집당하는데 그는 명나라 군으로 출정했지만 명의 시대는 끝나가고 있었다. 최척은 청나라의 포로가 되는데 그곳에서 신세 한탄을 하다가 신세 한탄 배틀을 벌이게 되는 같은 조선인을 만나게 되는데 그는 어렸을 때 전쟁통에 부모에게서 떨어졌다는 그의 장남 몽석이었다. 일이 이렇게 되자 두 사람은 무슨 일이 있어도 탈출하여 가족에게로 돌아가야 할 명분이 생겼는데, 이런 두 사람이 울고 웃으며 재회하는 것을 다 들은 사람은 같은 조선인 출신의 경비병이다. 그의 도움으로 탈출한 두 사람은 중국에는 더 있을 수 없다는 판단으로 조선으로 내달린다.

그러는 사이에 중국에 남은 옥영은 아들인 몽선과 홍도에게 이제는 중국을 떠날 때가 되었다고 선언한다. 명나라의 신하로 살아온 최척이 청나라로 바꾼 중국에서 살아갈 수 없을 터라고. 옥영의 판단은 늘 위기에서 빛을 낸다. 옥영은 전쟁통인 육로를 피해 바닷길을 택한다. 중국 배를 만나면 중국 배인 척, 일본 배를 만나면 일본 배인 척하는 데, 이때 빛을 발하는 것이 지난날 배워두었던 옥영의 일본어 실력이다. 천신만고 끝에 조선에 당도한 옥영과 아들 며느리는 지난날 조선에서 살았던 집으로 내닫는다. 그리고 그곳에서 남편인 최척과 죽은 줄 알았던 장남 몽석을 만다는데 재회는 이게 다가 아니다. 배탈이 심하게 난 최척에게 지나가던 중국인이 침을 놔주는데, 이 중국인이 바로 오래전 임진왜란 때 파병되어 조선을 떠돌던 홍도의 아버지 진위경이다.

마치 세익스피어의 끝이 좋으면 다 좋다처럼 헤어진 모든 가족이 한 자리에 모인다. 이 모든 이야기를 들려주는 사람은 한 삼백 년은 산 듯한 노인이다. 그는 자신이 바로 최척이라며 이 모든 이야기는 틀림없이 사실임을 보증한다. 그의 등 뒤로 지나간 모든 인물들이 등장하며 《퉁소소리》는 막을 내린다.

최척이 공연히 능력을 인정받아 명나라 관리들에게 이리저리 휘둘리는 동안 가족을 잃지 않겠다고, 잃어버린 가족을 찾겠다고 국경을 몇 개라도 넘고 배를 만들어 바닷길이라도 마다 않고 항해를 떠나는 결단력은 옥영의 것이다. 애당초 옥영은 자신의 모친이 제시하는 길을 순순히 걷지 않고 자신의 가족을 자신의 손으로 선택한 인물이다. 옥영과 최척이 벌이는 초반의 낯간지럽고 뜨거운 연애사는 이후 벌어지는 이별과 만남, 이별과 만남의 끈질긴 집념의 근거를 보여준다.

옥영의 집은 자신의 가족이 있는 곳이다. 중국에서 최척과 함께 지내며 아들을 낳고 살았으며 부귀영화를 누렸지만 최척이 전장으로 끌려가자 그 집을 미련 없이 버린다. 정세 파악도 수준급이다. 자신의 손으로 꾸린 자신만의 가족은 며느리를 얻으며 더 확장된다. 그리고 옥영의 이 집념이 며느리의 잃어버린 가족까지 한자리에 모으게 하는 원동력이 된다. 이들에게 있어서 집이란 땅과 건물이 아니라 사람이다. 때로 가족은 사랑한다는 이유로 가족에게 상처를 입힌다. 상처를 입는 이유는 사랑하기 때문이다. 사랑하지 않는 사람의 말이라면 깊이 상처 입을 이유가 없다. 가족이란 사랑하여 상처를 주지만 그 상처를 감싸안는 존재이기도 하다. 조선시대 최고 드라마틱한 가족 상봉사를 그리는 《퉁소소리》는 백상예술대상 ‘백상연극상’ 수상 기념으로 올해 9월 세종문화회관에서 다시 공연된다.

연극 《퉁소소리》 2025년 포스터 (출처: 서울시극단)

연극 《퉁소소리》 2025년 포스터 (출처: 서울시극단)

집필자 소개

- 이수진

- 뮤지컬 〈지킬앤 하이드〉, 〈그리스〉, 〈넌센스〉, 〈에비타〉 등 번역하고, 뮤지컬 〈신과 함께 가라〉 등을 썼습니다. 〈뮤지컬 스토리〉, <밤새도록 뮤지컬> 저자 / 더 뮤지컬 어워드 심사위원 역임 등

“큰 딸이 사내아이를 출산하다”

“미신인줄 알면서도 기도를 올리다”

“형제가 모여 화목한 시간을 보내다”

“위조된 족보를 불태우다”

“두 번째 첩의 삼년상 제사를 지내다”

“입후(入後)를 둘러싼 시어머니와 며느리의 대립”

“화마가 출몰하는 잔인한 3월 - 선조의 산소와 뒷산이 불에 타다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|