강(江), 삶의 터전에서 문화의 매개로

아주 옛날부터 인류는 강을 이용하며 살아왔다. 높이 솟은 산과 함께 흐르는 강은 그 자체로 공간을 자연스럽게 나누어주는 경계선이 되면서 동시에 방어의 중요한 수단으로 활용될 수 있는 존재였다. 여러 지류가 모여든 강은 비가 내리는 것과 상관없이 농사를 지을 수 있도록 해주었고, 또 배가 다닐 수 있는 교통수단으로 아주 오래전부터 기능했다.

한반도에도 인간의 삶에 중요한 강들이 존재했다. 대표적으로 한반도의 가운데에서 흐르던 한강 주변에는 사람들이 모여들었고 자연스럽게 도시가 만들어졌다. 낙동강 또한 경상도에서 서울에서의 한강과 같은 역할을 해주고 있었다. 경상도는 한반도에서 가장 많은 농지가 있던 공간이었으며, 낙동강은 경상도를 두루두루 걸치며 사람들의 생활을 윤택하게 해 주었다. 가야의 화려한 문화도 낙동강을 따라 탄생했다고 해도 과언이 아니다. 오랜 세월 강은 변함없이 흐르고 있지만 항상 같은 역할을 한 것은 아니었다. 오늘날 우리에게 한강과 낙동강은 잠시 앉아 쉴 수 있는 휴식의 장소 혹은 자전거를 끌고 나가 운동하기 좋은 곳으로 인식되고 있다. 그러나 옛날 그리 오래되지 않은 백여 년 전만 하더라도 한강과 낙동강은 다르기도 같기도 한 공간이었다.

한강 유역 (출처: 『대동여지도』, 서울대 규장각한국학연구원 소장)

한강 유역 (출처: 『대동여지도』, 서울대 규장각한국학연구원 소장)

사람들을 모으다. 나루

한강은 동에서 서쪽으로 그리고 낙동강은 북에서 남으로 바다에 이르기까지 각각 500여 km 정도를 흐르고 있다. 지금이야 강에 댐을 건설해 물을 막아 전기를 생산하고 홍수도 조절하고 있지만 과거엔 발원지부터 바다에 이르기까지 막힘이 없었다. 막힘없이 흐르던 한강과 낙동강에 사람들은 배를 띄워 물건을 실어 나르기 시작했다. 사람이나 노새의 등짐으로 나를 수 있는 양보다 배에 싣는 것은 훨씬 비용을 절약해 주었다. 기록에 따르면 배의 운송비가 육상 운송비보다 1/5 정도였다고 한다. 하지만 지형에 따라 그 비용은 훨씬 비싸질 수 있었다. 더구나 조선후기의 경우 배에는 1천 석까지 쌀을 한꺼번에 실을 수 있었다고 하니 사람의 힘으로는 환산하기조차 상상이 되지 않는 물량이었다. 당시 한강과 낙동강에 물건을 싣고 오는 배가 정박할 오늘날 바다의 ‘항구’역할을 강에서는 ‘나루[津]’가 해주었다. 한강변에 세워졌던 수많은 나루들은 오늘날 지명에도 잔존하는데, 수산시장으로 유명한 노량진도 조선시대 수원 방면으로 가려는 배들이 주로 이용하던 나루터의 이름에서 유래한다. 나루의 어원을 물건을 ‘나르다’에서 보는 학자도 있는데 나루에서 산지로부터 도착한 물건을 나르는 행위에서 기원했다고 본 것이다.

나루터에 물건이 들어오면 자연스럽게 많은 사람들을 필요로 했다. 배에 물건을 내리고 옮겨다 팔기 위해 장터로 이송해야 했기 때문이다. 하역을 담당한 사람들 값을 흥정하는 상인들 그리고 물건을 구입하려는 사람들까지 많은 사람들이 모여들었다. 나루터에는 자연스럽게 그들을 재우고 먹이며 그들이 싣고 온 상품까지 보관하고 흥정까지 해주던 만능 숙박업소인 여각(旅閣)이 생겨났다. 19세기 말 영국의 지리학자 이사벨라 비숍 여사는 한국을 방문해 나루터 여각에 하룻밤을 지내고는 한국의 여관에는 숙박요금이 없고 특히 낮에는 매우 한적하고 만족스럽게 휴식을 취할 수 있었다는 기록을 남겼다. 심지어 나그네들은 하루에 세 끼를 먹고도 돈을 내지 않는다고 적고 있다. 아마도 비숍이 ‘공짜’ 투숙객으로 묘사했던 사람들은 해당 여각과 정기적으로 거래하며 소속된 이들이었을 것이다.

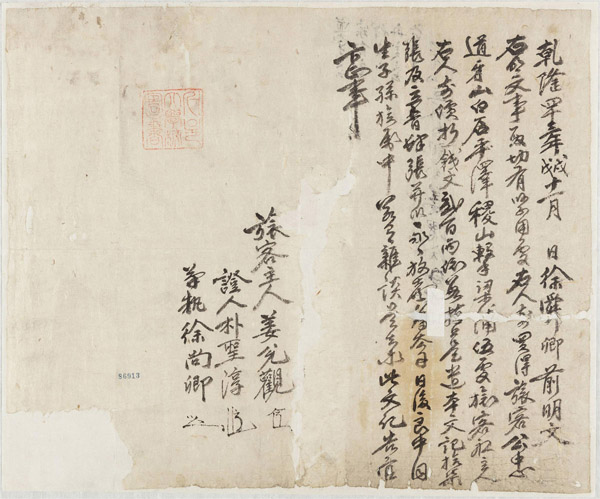

이 투숙객들이 진짜로 공짜로 먹고 자고 한 것만은 아니었다. 한강은 세곡선으로 붐볐고, 낙동강에는 장사치들이 모여들었는데 배들은 쉽게 말해 자기들만 배를 댈 수 있는 전속 항구가 각각 있었다. 그러다 보니 전속 나루에 도착한 선원들의 숙박은 이미 계약한 바와 같이 무료였다. 비숍이 보기에 잠을 재워주는데도 비용을 받지 않으니 이상하게 여겨 기록을 남긴 것도 일리가 있다. 하지만 여각주인들은 배의 수하물을 보관하고 유통하는 과정에서 이득을 보았고 주인배들에게 정박할 때마다 이득을 보장해주었으니 대가는 치르고 있는 셈이었다. 이들은 ‘주인’이라고 불렀는데 현대어의 소유와 관련된 주인이 갖는 의미가 아닌 ‘숙박하는 곳’이라는 의미가 내포되어 있었다. 배에 물건을 가득 싣고 정박했던 여각에 묵는 이들이 머무는 곳 즉, ‘여객주인’이라는 말은 줄여 ‘객주(客主)’가 되었던 것이다.

장사치들이 구름처럼 몰려들면 유치한 물건을 보관하고 파는 과정에서 그만큼 중간마진에 해당하는 ‘구문(口文)’을 챙길 수 있었다. ‘수수료’ 등으로 사전에 나와 있는 구문이라는 단어는 아마 말로 흥정을 하니 ‘구(口)’, 동전 몇 닢에 해당하는 이익을 얻는다고 해 동전의 개수 단위인 ‘문(文)’을 합쳐서 만든 단어로 ‘말로 버는 돈’ 정도로 풀이할 수 있을 것 같다. 어찌되었건 주인들은 나루터에 자리를 잡고 요즘으로 치자면 ‘권리금’도 주장할 수 있었는데 그 이익이 상당했는지 그 주인권은 웬만한 농지 뺨치는 가격으로 거래되고 있었다. 강은 물건을 옮겨주며 사람을 불러 모았고 그들은 강을 매개로 서로 엮여 살아가고 있었던 것이다.

이사벨라 버드 비숍(Isabella Bird Bishop) (출처: 위키커먼즈)

이사벨라 버드 비숍(Isabella Bird Bishop) (출처: 위키커먼즈)

1778년 충남 아산 부근의 5개 여객주인권을 200냥에 매매하는 내용의 문기 (출처: 서울대 규장각한국학연구원)

1778년 충남 아산 부근의 5개 여객주인권을 200냥에 매매하는 내용의 문기 (출처: 서울대 규장각한국학연구원)

강변에서 빌고 또 노닐며…

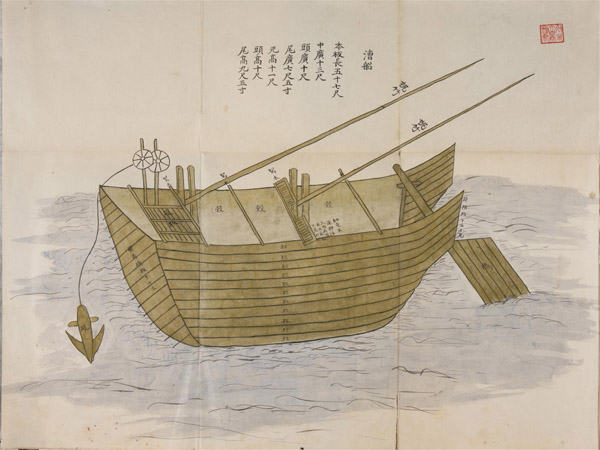

500여 km를 굽이쳐 흐르니 한강과 낙동강은 한반도 중부와 남부 곳곳을 누비고 있다. 강은 잔잔히 흐르는 강처럼 보이지만 어떤 이들에게는 거칠기 그지없는 대상이었다. 이들이 타고 다니던 배는 그들에게 생명줄이나 다름없었다. 『경국대전』에 따르면 국가의 공식 조운선의 경우 최대 10년이 지나면 법적으로도 수리를 반드시 해야 했다. 나무로 만들어져 물과 닿아 있으니 최고급 재료로 만든 국가 소유의 배도 10년을 버티기 힘들었을 것이다. 더구나 그보다 못한 나무로 만든 낡은 사선(私船)들은 법적 수리 기한을 지킬 리 없었고 갑판에 돛 하나만 달고 바람의 흐름에 따라 움직였던 배 위의 선원들이 강에 대해 느끼는 두려움은 꽤나 컸을 것이다. 강 위의 배가 만든지 오래된 배라면 ‘신상’배를 구입하는 것이 좋았겠지만 배 주인은 최대한 오래된 배를 운항하려고 했을 것이고 그 위의 선원들은 사고의 위험을 안고 있었을 것이다.

한강을 예로 들어보자. 당시 한강은 고수부지가 있는 직선의 한강이 아니라 굽이굽이 모래톱이 즐비하고 내리는 비의 양에 따라 곳곳에 위험 요소가 가득한 강이었다. 위험하니 가장 좋은 방법은 옆에도 안가는 것이 상책이지만 장사치들에게는 그래도 가야하는 곳이었다. 도성 안 인구가 늘어나 성밖 10리 ‘성저십리’까지 사람들로 가득했고 한강 곳곳에 만들어진 염전, 칠목전, 미전 등은 더욱 붐빌 수밖에 없었다. 물건을 실어 오는 대로 팔려나갔고 사람들은 더 북적였다. 물건을 실어만 와도 돈이 되는데 어찌 운항을 멈출 수 있었을까?

그렇지만 앞서 언급한 대로 물길은 매번 이들을 허락하지 않았다. 그러자 뱃사람들은 누구라도 붙잡고 무사안녕을 빌고 싶었을 것이다. 이들의 바람 속에 영험하다는 능력을 지닌 장수들이 소환되기도 했다. 조선시대 한복판에서 고려말 최영 장군 심지어 공민왕까지 모셔다 사당을 만들고 그들에게 빌고 또 빌었다. 힘없는 백성들의 생각에 자신의 뜻을 펼치지 못하고 돌아가셔 원한이 쌓인 만큼 신으로 보살펴 주는 능력이 배가 될 것이라 믿고 있었던 것 같다. 백성들만 한강을 보며 빌었던 것은 아니다. 비가 안 오면 비가 올 때까지 12차례나 지내던 기우제 장소에도 한강이 포함되어 있었다. 얼음이 얼지 않아 장빙고에 얼음을 못 채워 넣을까 걱정되면 지내던 기한제(祈寒祭)도 역시 한강변에서 지내고 있다. 낙동강도 마찬가지였다. 장사치들은 안녕을 빌었고 한강변 못지 않게 신당을 차려 무사운행을 빌고 또 빌었다. 사고없이 돌아갈 수 있게만 해달라고….

강변에서 매일 걱정만 늘어놓고 빌기만 했던 것은 아니다. 나루는 돈이 모이는 곳이었다. 흥을 돋우고 사람이 더 북적이면 그만큼 돈도 더 모일 수 있었다. 많게는 270여 개의 객주가 있었다는 조선 후기의 송파나루에서는 사람들을 더 모으고 싶었나 보다. 사람들이 보고 깔깔 댈 수 있는 산대놀이가 장날이면 펼쳐졌다. 산대놀이의 등장인물들은 과장된 모습의 탈을 쓰고 우스꽝스러운 몸짓으로 춤을 추었다. 구름처럼 모여드는 사람들에게 보여줄 이야기를 하나하나 만들어 내다보니 일곱 개 마당이나 되었고 오랜 기간 강과 함께했다. 강은 모여든 이들에게 웃음도 두려움도 주었고 주변에 모여 이를 같이 즐기고 극복해 나갈 무언가를 만들어 내고 있었다.

『각선도본(各船圖本)』에 수록된 조운선 (출처: 서울대규장각한국학연구원)

『각선도본(各船圖本)』에 수록된 조운선 (출처: 서울대규장각한국학연구원)

굽이치는 강과 별서(別墅)

오랜 세월 흐르는 물이 만들어 낸 풍광은 사람들을 멈춰 세웠다. 때로 이러한 풍경은 두고두고 보고 싶은 것은 인지상정이었을 것이다. 한강변과 낙동강변에 돈 꾀나 있던 삼국시대와 고려의 귀족들이 조선시대엔 권력을 가지고 있던 양반들이 별서 즉, 별장을 세우기 시작했다. 예나 지금이나 여유있는 사람들에게 강변은 농사를 짓기 위해 물을 퍼가는 곳도 고구려 백제, 신라처럼 목숨을 걸고 싸워 반드시 차지해야 하는 곳이 아니었다. 이들에게 강은 유유히 흐르는 물줄기 그 자체였다. 한강과 낙동강변에는 흐르는 물줄기를 따라 바라만 봐도 마음이 포근해지는 그런 광경이 펼쳐지고 있었다. 한강에는 삼청동, 인왕동을 따라 한강에 이르기까지 왕실과 세도가에서 별서와 누정을 세웠고 양반들이 모여들어 배를 띄우고 모여 그림과 시를 즐기기 시작했다. 지금의 한남동 근처 한강 변에 자리 잡은 제천정(濟川亭)과 마포구에 있던 희우정(喜雨亭) 사이의 경치는 굽이치는 물길과 주변의 풍광이 매우 뛰어나 뱃길 유람으로 유명했다고 한다. 그러다 보니 많은 이들이 여유가 되는대로 강변에 줄지어 정자를 곳곳에 세워 관광을 했다고 한다. 오래전 이야기지만 ‘오렌지족’의 공간적 배경이었던 ‘압구정동’이란 동네도 역시 조선시대 세조부터 성종대까지 최고의 권력을 누렸던 한명회(韓明澮) 소유의 ‘압구정(狎鷗亭)’에서 유래한 지명이었다.

강변의 뛰어난 풍광은 선비들의 붓도 가만히 내버려두지 않았다. 조선전기 형조판서까지 지냈던 문인 서거정(徐居正)은 『한도십영시(漢都十詠詩)』를 남겼는데 그 가운데에는 한강을 유람하며 남긴 ‘제천완월(濟川翫月), 양화답설(楊花踏雪)’, ‘마포범주(麻浦泛舟)’가 들어가 있는 것도 바로 누각에서 바라 본 풍광덕이었다. 오늘날까지 남아있는 문인들의 수많은 문장들이 한강이 없었다면 조금 빈약해지지 않았을까 싶은 것도 심한 과장은 아닐 것이다. 조선후기 최고의 풍속화가이며 진경산수화의 대가 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)도 한양과 한강 주변에 위치한 별서와 정자를 그림에 담아 내었다. 그가 남긴 『경교명승첩(京郊名勝帖)』과 『양천팔경첩(陽川八景帖)』은 조선시대 당시 한강 명승지를 선별하여 화폭에 담은 작품첩으로 유명하다. 굽이쳐 흐르는 강에 남겨진 누각과 정자는 풍경에 아름다움을 더해주었고 문인과 화가의 붓끝에서 강의 풍경은 우리의 문화유산으로 다시 탄생했던 것이다.

겸재 정선이 그린 양화진의 모습. 현재 서울 마포구 합정동 부근 (출처: 한국민족문화대백과사전)

겸재 정선이 그린 양화진의 모습. 현재 서울 마포구 합정동 부근 (출처: 한국민족문화대백과사전)

집필자 소개

- 유현재

- 서울대학교에서 조선 후기 경제사를 연구해 박사 학위를 받았고, 현재 경상국립대학교 역사교육과 부교수로 재직 중이다. 「18세기 은전비가(銀錢比價)의 변동과 의미」, 「19세기 중반 호조의 재정지출의 성격과 특징」 등의 논문을 발표했다. 조선 후기 경제가 맞이한 거대한 변화의 흐름을 새로운 시각으로 풀어내는 연구에 힘쓰고 있다.

“얼어붙은 한강을 배로 건너다”

“뱃놈들이 간특한 꾀를 내어 얕은 곳에서 고의로 배를 난파시키고 쌀을 횡령하다”

“강남은 우리나라와 같지 않습니다”

“세곡선이 난파되면 뒷감당은 모두 불쌍한 백성들의 몫이다”

“노자 떨어진 나그네의 설움”

“오래전부터 벼르던 작은 배를 만들다”

“일본 사신과 공작새”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|