죽음 권하는 사회

어떻게 죽고 싶은가요?

어머니께 질문을 던졌다. “엄마는 엄마 친구들이랑 죽음에 대해서 어떤 이야기를 해요?” 여든을 바라보고 계신 어머니는 미리 준비한 듯 “어떻게 죽고 싶은지에 대해서 이야기하지. 요양원에 들어가지 않고, 재산은 자식 안 물려주고 잘 쓰다가 사회에 환원하고, 생명연장 장치를 달지 않고, 쓸 수 있는 장기는 기증하고 깨끗하게 가는 것이 다들 소원이래.” 라고 말씀하신다.

질병과 가난으로부터 자유로운 채 사회에 기여하고 마지막 순간까지 존엄을 유지하는 것이 어머니가 바라는 좋은 죽음의 순간이며 이른바 ‘웰다잉(Well-Dying)’이다. 그런데 이 죽음의 순간은 이미 규격화되어 있는 것처럼 보인다. 내 어머니의 자녀가 아닌 사람도 어디에선가는 죽음에 대한 유사한 묘사를 들어본 적이 있을 것이다. 죽음의 순간에 안락함과 명예로움이 두루 따르기를 원하는 마음은 시대를 막론한 인류 보편의 바람이다. 안락함이야 그렇다 쳐도 사회에 대한 기여로써 죽음의 순간에 명예를 얻고자 하는 욕구는 어떻게 보편이 되었을까.

현대인은 죽음을 개인적인 일로 생각한다. 죽음마저도 마지막 순간의 개인적 행복 및 명예와 결부시키는 경향이 있다. ‘웰다잉’은 죽음의 순간도 삶의 일부라는 가정 하에 능동적으로 죽음을 설계하는 행위이다. 재산이나 신체를 기증하는 행위는 공동체에 대한 기여이기도 하나 한편으로는 삶에 명예를 덧붙이는 행위이기도 하다. 누구나 자신의 마지막 순간을 숭고함으로 장식하고자 하는 욕구가 있다.

하지만 숭고라는 장식물은 죽음이 개인사의 영역을 벗어날 때에서야 비로소 빛나곤 한다. 어떤 일이 명예로운 일인지는 철저히 공동체에 의해 규정된다. 한 개인의 죽음이 공동체를 위한 이익이 될 때, 혹은 특정한 이념을 강화하는 촉매가 될 때 그 죽음은 개인사를 벗어나 널리 알려지는 미담이 되고 고인은 마침내 명예를 얻는다. 죽음은 사회‧공동체에 의해 그 가치가 매겨진다는 점에서 결코 개인적인 일에 한정되지 않는다.

‘좋은 죽음’?

호상(好喪)이라는 말이 있다. 국어사전에는 복을 누리고 오래 산 사람의 상사(喪事)라고 정의되어 있다. 호상이라는 단어를 처음 들은 것은 할머니가 돌아가셨을 때이다. 어렸던 나는 누군가 생각 없이(혹은 위로삼아?) 던진 그 말에 발끈했다. 잘 죽었다는 말이 어디서 나오나 싶었던 것이다. 사람의 죽음에 참람하게도 ‘좋을 호(好)’자를 붙인 이 단어는 전근대 기록에서는 쉬이 발견되지 않는다. 고인이 몇 세이든, 어떤 삶을 살고 어떤 마지막을 맞이하였든 간에 상사는 애사(哀事)이며, 이를 받드는 예식은 흉례이다. 조선시대 일기자료를 읽다 보면 집안사람의 기일마다 마치 고인이 어제 사망한 듯 애통함을 표현하는 대목을 마주하게 된다.

돌아가신 어머니의 기일이다. 병으로 제사에 참여하지 못하니 마음 아프고 사모하는 마음 그지없다.

『계암일록』, 1628년 2월 7일

이날은 아버지의 기일이니 하늘에 사무치는 애통한 마음이 한이 없다.

『노상추일기』, 1784년 7월 초2일

세월이 빠르게 흘러 아버지의 기일(忌日)이 문득 닥치니 오장이 갈라지고 무너지며 천지에 미칠 수 없는 슬픔으로 괴로웠다.

『하와일록』, 1800년 10월 5일

이러한 애통함은 죽음이란 곧 삶의 마침이라는 담백한 생각에서 비롯한다. 『예기(禮記)』에서는 군자의 죽음은 종(終)이라 하여 끝을 맺었음을 강조하였고, 소인의 죽음은 사(死)라 하여 사람의 영혼이 육체를 떠났음을 강조하였다. 죽음을 삶의 끝과 생명력의 상실로 보고 있기 때문에 자연히 그와 반대되는 생명을 긍정적인 것으로 간주하게 되고, 장수는 복 그 자체로 여기게 된다. 더 나아가 삶을 어떻게 사느냐에 따라 죽음도 도덕의 완성인 종(終)이 되는지, 아니면 다만 혼백과 육신이 흩어질 뿐인 사(死)가 되는지도 정해진다. 죽음은 삶의 궤적에 의해 그 가치가 매겨지는, 삶의 마지막 순간을 일컫는 말이라 할 수 있을 것이다.

옛 사람들도 현대인들과 마찬가지로 편안한 삶을 오래 누리다가, 남겨놓은 걱정 없이 집안에서 가족들에게 둘러싸인 채 잠자듯 죽기를 바랐을 것이다. 아마도 이런 죽음을 ‘호상’이라 부를 수도 있을 터이다. 하지만 이런 복된 죽음은 ‘좋은 죽음’이라 모델링하여 공동체 차원에서 권장하기에는 다소 부족한 면이 있는 죽음이다. 이슈가 되기에 부족하기 때문이다. 개인 차원의 평범한 행복이 공동체 전체에 울림을 주기는 쉽지 않다.

우리는 어린 시절부터 여러 시대와 여러 나라의 좋은 죽음에 대한 이야기를 들어왔다. 미담으로 만들어져 널리 알려진 죽음들은 도덕적으로 고결하며 이타적이기까지 한 이벤트들이다. 고결한 죽음에 대한 이야기는 교훈이 되고 때로는 사회 전반을 움직이는 동력이 되기도 한다. 죽음이 이렇듯 강력한 힘을 갖는 이유는 죽음을 준비하는 일이 곧 삶의 방향을 확정짓는 일이기 때문이다. 그리고 공동체가 보편적으로 지향하는 가치에 삶을 걸어 맞이하게 된 죽음은 쉬이 미담이 되어 전파되고 ‘좋은 죽음’으로 모델링되곤 한다. 사람들은 ‘좋은 죽음’을 거울삼아 ‘웰다잉’을 준비할 것이다.

표창된 죽음

모델링된 ‘좋은 죽음’에 대해 더 이야기 해보자. ‘좋은 죽음’에 이르는 과정에 고인의 의사가 반드시 반영되는 것은 아니다. 무엇보다도 죽음에 가치판단을 내리는 것은 고인 스스로가 아닌 공동체이다. 공동체는 여러 가지 죽음들 중 공동체의 유지와 이익 창출에 가장 도움이 되는 사례를 찾아 ‘좋은 죽음’이라 이름 붙이고 그에 대해 표창한다. 충신(근·현대에는 애국자), 효자, 열녀의 의사(義死)는 이미 우리에게 너무나 익숙한 죽음의 모델이다.

스스로 의사(義死)를 택하는 사람과 의사하게 된 사람이 있다. 의를 위해 죽고자 하여 죽은 것과 의를 위해 살다가 죽게 된 것은 다르다. 하지만 두 죽음은 사회적으로 크게 다르지 않게 취급되곤 한다. 개인의 삶에 있어서는 죽음을 계획한 것과 죽음을 당한 것에 명백한 차이가 있지만 공동체 차원에서는 두 가지 죽음의 구분이 큰 의미가 없기 때문이다.

죽음과 관련된 잘 알려진 미담을 살펴보자. 선죽교에서 죽임당한 정몽주(鄭夢周)는 스스로 죽음을 계획했을까? 설령 자신이 죽음을 계획하지 않았다고 할지라도 자신의 이념(사회적으로 권장될만한)을 관철하다가 불행히 죽음에 이른 경우에도 그 죽음은 추앙받는다. 그 죽음이 드라마틱하면 할수록 고인이 지키고자 했던 의는 더욱 빛나며, 미담으로서의 효용 역시 증진된다. 고인의 의사가 어떠했든 간에 미담으로서의 가치는 충분하므로, 피치 못하게 죽음에 이르게 된 일화를 스스로 의를 위해 죽은 사람의 일화와 구분할 필요가 전혀 없는 것이다.

선죽교에서 죽임을 당하는 정몽주 (드라마 〈육룡이 나르샤〉, 2015~2016 (출처: SBS))

선죽교에서 죽임을 당하는 정몽주 (드라마 〈육룡이 나르샤〉, 2015~2016 (출처: SBS))

국가에 의해 편찬된 『삼강행실도(三綱行實圖)』 등의 미담집을 통해 전파된 고결한 죽음에 대한 이야기는 현실 속에서 그 영향력을 강하게 발휘했다. 고결한 죽음에 대한 국가의 표창은 이를 가속화했다. 열녀와 관련한 이야기들은 미담의 의도와는 상관없이 괴담으로 비틀어져 퍼지기도 했다. 사람들은 은연중에나마 죽음을 택한 것과, 결과적으로 죽게 된 것을 구분하고 있었다. 고결한 죽음에 대한 표창의 가장 큰 수혜자가 누구인지를 생각한다면 죽음을 택할 수밖에 없는 열녀 괴담이 창작되는 것도 의아한 일이 아니다.

…(전략)…본관 사또 윤이현은 관속들의 말만 믿고 말했다. “그대가 진실로 정절을 지켰다면 머지않아 저절로 모함이 벗겨질 것이오. 어찌 관아로 직접 찾아온단 말이오?”

박씨가 말했다. “제가 직접 밝혔는데도 김가를 엄히 벌하지 않으면 바로 여기서 자결하겠습니다.”

곧 차고 있던 장도를 꺼냈는데 어조가 강개했다. 본관 사또가 노하여 꾸짖었다. “협박하는게요? 죽고 싶다면 큰 칼로 집에서 죽을 일이지 어찌 작은 칼로 이러시오? 어서 나가시오!”

이에 관비를 시켜 박씨의 등을 밀어 관문 밖으로 쫓아냈다. 박씨는 대성대곡하다가 장도로 목을 찔러 자결했다. 보는 이가 모두 놀랐고, 본관 사또도 놀라서 시신을 옮기게 했다.

…(중략)…조사관이 시신을 살피니 박씨의 두 뺨이 발그레하여 생시와 같은 모습이었다. 목 아래에서 배와 등까지 칼로 찌른 자국이 선명했다. 피부는 돌처럼 딱딱했지만, 조금도 부패하지 않았다. (중략)… 감영에서 보고서를 작성해 올렸다. 김조술은 비로소 법의 처벌을 받았다. 박씨에게는 정려문이 내려졌다.

『기문총화』

19세기에 집성된 야담집인 『기문총화(記聞叢話)』에 실린 이야기이다. 이웃집 남성인 김조술이 과부 박씨를 탐하다가 마음대로 되지 않자 박씨가 자신과 사통하여 아이를 가졌다는 소문을 낸다. 정절을 의심받은 박씨가 관에 억울함을 표하지만, 관에서도 박씨를 믿어주지 않자 박씨는 결국 자결하게 된다. 그런데 박씨의 시신이 4년이 지나도록 결코 썩지 않아 결국 이 일이 재조사되고, 박씨는 명예를 회복하게 된다는 이야기이다.

정절을 지키지 못했다는 평판을 가지고 사는 일은 죽기보다 못한 일이었기에 박씨는 죽음을 택하고 만다. 이는 설사 본인이 죽음을 택했을지언정, 본인의 의사와는 달리 죽게 된 것과 다름없다. 생전에는 박씨의 주장을 믿어주지 않던 사람들은 박씨가 원한을 품고 죽어서 초현실적인 상황을 만들어 낸 뒤에야 박씨의 명예를 회복시켜준다. 정려문(旌閭門)은 결국 여성의 정절과 목숨의 값이 같음을 시각화하여 보여주는 아이콘이다. 이런 이야기들을 접한 여성들은 자신이 ‘마땅히’ 죽음을 선택해야만 할 상황을 설정해 놓은 채 살게 된다. 마땅히 맞이해야만 하는 죽음은 표면적으로는 자결이되 본질적으로는 사회적 타살이다.

김조술의 제안을 거절하는 과부 박씨 (교양 〈천일야사(史)〉 (출처: ChannelA))

김조술의 제안을 거절하는 과부 박씨 (교양 〈천일야사(史)〉 (출처: ChannelA))

‘마땅히’ 죽음을 택한 충신 이야기는 국가적 위기상황에서 마치 북극성처럼 빛난다. 병자호란 당시 예조판서였던 김상헌(金尙憲)은 청과의 강화를 전면 반대하고 최명길(崔鳴吉)이 쓴 항복 국서를 찢었다. 그리고 엿새간 식사를 하지 않고 스스로 목을 매어 죽으려 하였다. 물론 죽지는 못했지만 노대신이 의를 위해 죽으려 한 이 사건은 여러 사람의 입과 글을 통해 전해졌다.

김상헌의 형인 김상용(金尙容)은 강도(江都)에서 화약을 터뜨려 스스로 불타 죽었다. 이후 김상헌의 집안은 충절을 상징하는 조선의 명문가로 자리매김하였다. 김상헌과 김상용이 국가를 위해 보여준 충절을 높이 기리는 일은 나라를 위해 죽음도 불사할 또 다른 충신을 배양하는 일이기도 했다. 죽음으로 절개를 지키는 충신의 모습은 을사늑약을 보고 자결한 민영환(閔泳煥)과 경술국치를 맞아 죽음을 택한 황현(黃玹)으로 이어졌다.

대개 살기를 바라는 사람은 반드시 죽고, 죽기를 기약하는 사람은 도리어 삶을 얻나니 제공(諸公)은 어찌 이것을 알지 못하는가. 단지 영환은 한번 죽음으로 황은(皇恩)에 보답하고 우리 2천만 동포형제에게 사죄하려 하노라.

민영환, 「경고대한2천만동포유서」

나는 죽어야 할 의리는 없다. 다만 국가에서 500년이나 선비를 길러왔는데, 나라가 망할 때에 국난을 당하여 죽는 사람이 하나도 없다는 것이 어찌 원통치 않은가?

황현, 「자식들에게 남기는 글」

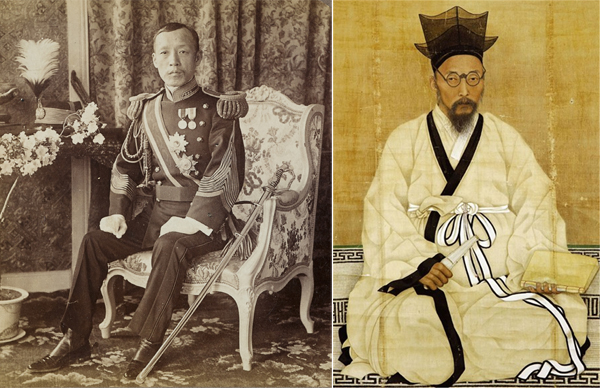

민영환 (출처: 국립중앙박물관) 황현 (출처: 문화재청)

민영환 (출처: 국립중앙박물관) 황현 (출처: 문화재청)

민영환과 황현의 유서에는 국가의 치욕 앞에 마땅히 죽음을 택해야 한다는 생각이 드러나 있다. 오랜 시간에 걸쳐 학습된 죽음의 선택이다. 민영환과 황현의 죽음은 사회에 큰 영향을 끼쳤다. 이들의 뒤를 따라 자결하는 사람들이 줄을 이었다. 하지만 이들의 죽음은 어떤 상황도 나아지게 하지 못했다. 애초에 자결은 상황을 타개해 보려는 행위가 아니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 이들의 자결을 나라에 대한 충성심을 보여주는 행위라 칭송하였고, 대한민국 정부에서도 이들의 죽음을 기려 건국훈장을 추서하였다. 국가에 대한 죽음도 불사한 충성심은 국가 운영 체제가 왕정에서 민주정이 되어도 여전히 국가를 운영하는 데 필요한 요소이기 때문이다.

죽지 않은 사람들

이렇게 공동체가 적극적으로 ‘좋은 죽음’의 모델을 제시하고 권장했음에도 불구하고 살아남아버렸거나 혹은 살기를 도모한 사람들이 있었다. 마땅히 죽어야만 할 상황에서 죽지 않은 일에 대한 비난은 죽음을 택한 사람들을 추앙하는 정도와 비례하였다. 김상헌은 죽음을 선택하였으나 결국 죽지 못하였기에 “김상헌이 이미 정온(鄭蘊)처럼 칼로 할복하지 못하였으니, 시종(始終)의 화복(禍福)을 전하와 함께해야 할 것이건만, 몸을 뽑아 멀리 은둔하여 일찍이 돌아보거나 그리워하지 않았습니다.” 라며 탄핵을 받았다. 김상헌은 명이 멸망하자 “하늘과 땅이 뒤엎어진 오늘을 만나니 아직 죽지 않아 부끄럽게 의를 저버린 사람이 되었구나”라는 시를 읊어 죽지 못하였음을 안타까워하였다.

최명길 역시 비난에서 자유롭지 않았다. 죽기는커녕 “범려(范蠡)와 대부종(大夫種)이 그 임금을 위하여 원수인 적에게 화친하기를 빌었으니, 국가가 보존된 뒤에야 바야흐로 와신상담(臥薪嘗膽)도 할 수 있는 것입니다.”라며 청과 강화하기를 국왕에게 권했기 때문이다. 정온은 “명나라에 대한 우리나라의 입장은 고려 말엽의 금(金)나라나 원(元)나라의 경우와 같지 않은데, 부자와 같은 은혜를 어찌 잊을 수 있겠으며 군신의 의리를 어떻게 배반할 수 있겠습니까. 하늘에는 두 개의 태양이 없는 법인데 최명길은 두 개의 태양을 만들려고 하며, 백성들에게는 두 임금이 없는데 최명길은 두 임금을 만들려 합니다. 이런 일도 차마 하는데 무엇을 차마 하지 못하겠습니까. 신은 몸이 병들고 힘이 약하여 비록 수판(手板)으로 후려칠 수는 없다 하더라도 같은 좌석 사이에서 서로 용납하고 싶지 않습니다.” 라며 최명길을 통렬히 비판하였다.

김상헌과 최명길 (영화 〈남한산성〉, 2017)

김상헌과 최명길 (영화 〈남한산성〉, 2017)

최명길은 오직 죽음으로만 충(忠)에 도달할 수 있다고는 생각하지 않았다. 나라를 정비하여 장래를 도모하기를 임금에게 권하는 것이 최명길이 생각하는 충(忠)이었다. 권토중래(捲土重來)의 방식은 이후 일제 치하에서 다시금 등장한다. 민영환이나 황현의 뒤를 따라 자결하지 않은 사람들은 실력양성운동이나 무장투쟁으로 국난을 극복하려 노력했다. 후일을 도모하기 위해 죽음을 택하지 않은 것이다.

살아남아 후일을 도모할 것을 결심했다고 할지라도 그들의 삶은 여전히 지극히 이타적이었다고 기억되고 표창된다. 개인들의 삶을 기억하는 사회·공동체의 방식 때문이다. 마치 하나의 거대한 생물처럼 공동체는 그 자신의 존속을 위한 기여만을 기억한다. 그렇기 때문에 ‘좋은 죽음’과 마찬가지로 ‘좋은 삶’ 역시도 모델링되어 공동체 속 개인들의 삶에 방향키가 되어준다. ‘좋은 삶’과 ‘좋은 죽음’은 공동체에 의해 명예롭게 전시되고, 이를 접한 개인들은 삶과 죽음에 일정한 방향성을 가지게 된다.

좋은 삶과 죽음에 대한 규정은 곧 삶과 죽음에서 개인을 제거하고, 개인보다 공동체를 더욱 중시하는 구성원들을 재생산하는 작업이라 할 수 있다. 공동체와 개인은 결코 분리될 수 없다. 공동체의 발전과 안정은 곧 개인의 영달과 안락으로 이어진다. 그렇기에 ‘좋은 삶’과 ‘좋은 죽음’은 공동체의 부흥을 위해 시대에 따라 끊임없이 반복, 변주된 것이다.

아주 개인적인 ‘웰다잉’

죽음에 거창한 의미를 부여하는 순간 죽음은 더 이상 고인에게 속한 생의 마지막 순간이 아닌 공동체에 속한 무언가가 되고 만다. 죽음을 기릴 때는 그냥 슬퍼야 한다고 믿는다. 교과서에서 본 흥수아이는 국화꽃과 함께 묻혀 있었다. 원이아버지는 아내의 머리칼로 만든 미투리, 아내의 편지와 함께 묻혀 있었다. 이런 죽음은 단지 망자가 사랑받았다는 사실 말고는 어떤 의미부여 없이 기억된다. 망자가 남긴 업적보다 망자가 사랑받았음을 알려주는 이런 죽음의 기억이 더 많아졌으면 좋겠다.

조선시대에도 지극히 개인적인 죽음의 기억들이 있다. 어떤 만시(輓詩)들은 고인의 성별이나 신분, 나이에 관계없이 그 사람의 상실을 진심으로 슬퍼하며 쓰였다.

어쩌면 저승에 가 월하노인에게 송사라도 하여,那將月姥訟冥司,

다음 생에는 부부가 서로 처지가 바꿔지도록 하고 싶소.來世夫妻易地爲.

나 죽고 그대 살아 천리 밖에 남는다면,我死君生千里外,

그대로 하여금 이 슬픈 마음을 알게 하리라.使君知我此心悲

김정희, 『완당전집』 제10권, 「도망(悼亡)」

아끼는 사람을 잃은 슬픔의 표현이자 고인에게 쓴 마지막 편지이다. 추사(秋史) 김정희(金正喜)는 월하노인에게 송사라도 하여서라도 자신이 대신 죽었더라면 좋았을 것이라 죽은 부인에게 고백하고 있다. 부인의 부덕을 칭송하거나 집안을 위한 기여 및 희생 등으로 부인의 삶에 의미를 부여하지 않은 점이 이 만시를 지은 김정희의 진심어린 슬픔을 더욱 잘 드러내어 준다. 그런가 하면 송강(松江) 정철(鄭澈)은 율곡(栗谷) 이이(李珥)의 죽음 앞에 다음과 같은 만시를 남겼다.

나보다 먼저 와서는 가는 것도 먼저 가시니,先我而來去亦先,

죽고 사는 문제를 어찌 조금이라도 주선하지 않았는가?死生何不少周旋.

진헐대 가의 달을 따라 가고파,欲從眞歇臺邊月,

비로봉 정상의 신선이 되어 모일 것이다.會作毘盧頂上仙.

일천 겁이 지나 간다고 해도 그대 얻긴 어려워라.千刦縱灰難得子,

구천에 가게 되면 다시 그대를 만나리다.九原如作更逢賢.

아양곡 알아들을 사람 없으니,無人解聽峨洋趣,

종자기를 위해 거문고 줄 끊을 수밖에.却爲鍾期一斷絃

정철,『송강집』, 「속집(續集)」 권1 「만율곡(挽栗谷)」 3수(三首) 중 제3수

백아와 종자기의 고사를 인용하여 더 이상 세상에 자신의 뜻을 알아줄 이가 없다는 슬픔을 드러내고 있다. 이이에 대한 정철의 깊은 우정과 존중을 표현한 이 시는 두 사람의 지극히 개인적인 이별의 기록이다. 우리는 이 시를 읽으며 조선의 학문세계에 기여한 위대한 학자 이이가 아닌 정철의 좋은 벗 이이를 떠올리게 된다.

이처럼 사회나 집안, 혹은 어떤 특정인물에 속한 삶이 아닌, 독립된 개인으로서의 삶 그 자체가 유일한 목적이었던 삶을 기리는 것이야말로 죽음을 기리는 본질에 가깝게 느껴진다. 한 사람의 죽음으로 인한 헤어짐을 진심으로 슬퍼하고 그 삶을 기억해주며, 아무런 의미를 부여하지 않고 그냥 죽음 그 자체를 기리는 일이야말로 사회·공동체에 빼앗기지 않은 아주 개인적인 ‘웰다잉’이 아닐까.

참고문헌

최기숙, 2010, 『처녀귀신-조선시대 여인의 한과 복수』, 문학동네.

윤인현, 2014, 「고려·조선 유자(儒者)의 만시(輓詩) 연구」, 『한국한문학연구』56.

김근호, 2015, 「성리학의 이단 비판론에 나타난 죽음의 문제」, 『유교사상연구』59.

임헌규, 2016, 「유교에서 죽음의 의미-논어와 그와 연관된 율곡의 해석을 중심으로」, 『온지논총』47.

집필자 소개

- 강유현

- 서울시립대학교 국사학과 박사과정에 재학 중이며, 연세대에서 조선후기 중인층의 서화완상문화에 관해 공부하고 석사학위를 받았다. 인간의 욕망이 문화 저변에 드러나는 모습에 주목하였다. 지금은 19세기 이래 근대기의 미술과 권력의 유착에 관심을 두고 연구하고 있다.

“양반 부인의 상을 치른 비부(婢夫)”

“가친께서 돌아가시다”

“아내가 병에 걸려 일이 손에 잡히지 않는다”

“하회누이의 부고가 오다”

“전쟁 중에 병으로 딸을 잃다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|