윤관의 9성에 대한

조선 시대 지식인의 인식

윤관과 여진정벌

윤관(尹瓘, 1040∼1111)은 고려 숙종 예종대에 주로 활동했던 문신으로서 본관은 파평이다. 삼한공신 신달의 후손이며, 검교소부소감(檢校小府少監) 윤집형(尹執衡)의 아들이다. 윤관은 문종(文宗) 때 과거에 급제하였으며, 선종 때 합문지후(閤門祗候)에 이어 숙종(肅宗) 즉위 후에는 좌사낭중(左司郎中), 이부상서(吏部尙書), 지추밀원사 겸 한림학사승지(知樞密院事兼翰林學士承旨) 등 여러 요직에서 활동하였다.

현종(顯宗) 대에 거란의 침략을 받은 이후부터 고려는 서북방면 진출을 포기하고 동북쪽으로 영토를 넓히는데 주력하였다. 고려가 동여진을 정벌하기 시작한 것은 1080년(문종 34)부터였는데 이로 인해 여진세력은 크게 약화되었다. 그러나 숙종대에 북방의 새로운 강자로 완안부 여진이 등장함으로서 동북방의 영역을 두고 날카롭게 대립하게 되었다. 즉 완안부와의 갈등이 숙종·예종대의 여진정벌을 초래하게 되었던 것이다.

〈윤관 영정〉 (출처: 한국민족문화대백과사전)

〈윤관 영정〉 (출처: 한국민족문화대백과사전)

예종 2년에 윤관은 별무반을 편성하여 완안부 여진을 소탕하였다. 이때 윤관은 이 지역을 완전히 고려의 영토로 만들기 위해 9성을 설치하여 동북지방에 거주하고 있던 여진인을 축출하고 남도 주민을 이주시켰다. 이로써 고려는 국왕을 중심으로 하는 강력한 통치질서의 수립 뿐 아니라 영토확장을 통한 농경지 획득이라는 경제적인 효과까지 거둘 수 있었다.

9성 설치로 삶의 터전을 잃게 된 여진족은 무력항쟁을 계속하는 한편, 9성만 돌려준다면 자손 대대로 조공을 바치겠다고 간청했다. 여진의 공세와 무리한 군사동원으로 인한 불만이 제기되면서 고려조정에서도 화평론이 대세를 이루게 되어 예종은 9성을 돌려주기로 결정했다. 윤관의 여진정벌은 9성을 설치했다는 가시적인 성과가 있었으나 17만이라는 군사가 동원됨으로서 많은 인원과 물자가 소요된 것 또한 사실이었다. 이렇게 정세가 바뀌자 윤관은 패군의 죄를 뒤집어쓰고 관직과 공신호를 박탈당했다가 1110년(예종 5)에 복직되었다.

윤관이 9성 수축 과정에서 기존 거주하던 여진인을 축출하고 남쪽의 고려민을 사민시킨 사건은 고려에 우호적이었던 여진인조차 반감을 가지고 완안부를 중심으로 단결하게 만드는 결과를 초래하였다. 즉 윤관은 그들이 고려국의 백성이 아니라는 점을 분명히 함으로서 고려와 여진과의 분쟁을 가속화시키게 되었던 것이다.

〈여진정벌 기록화〉 (출처: 전쟁기념관)

〈여진정벌 기록화〉 (출처: 전쟁기념관)

그러나 9성을 돌려줌으로서 고려는 동북지방 여진에 대한 영향력을 잃어버리게 되었을 뿐 아니라 건국이래 추진해 온 고구려 고토회복이란 과업수행을 통한 북진정책도 좌절되고 말았다. 또한 9성 반환은 대외적으로는 완안부 세력의 발흥에 있었음은 부인하기 어렵다. 여진추장 아골타가 금나라를 세운 것은 고려가 9성을 철수한 지 불과 6년만에 일어난 일이었기 때문이다. 윤관이 9성을 반납한지 2년 만에 죽었다는 사실은 9성 반환에 대한 분노와 울화를 참지못해 병이 생긴 것이 아닌가 판단된다.

이에 따라 예종 후반기는 9성의 설치가 부정적으로 평가되면서 윤관 또한 부정적으로 인식되었다. 관원들의 입장에서는 윤관세력의 대두를 견제하는 것으로도 볼 수 있지만 백성들의 입장에서도 9성을 계기로 다시 전쟁에 휘말릴 것을 두려워했던 것이다. 9성을 반환한지 불과 6년 후, 여진이 더욱 강성해져 금나라를 세우고 고려에게 형제관계에 이어 군신관계를 요구하자 고려정부는 9성 반환이 실책이었음을 인식하게 된다.

윤관과 9성에 대한 재평가는 고려 말에 이르러서 이루어졌다. 북원을 패퇴시킨 명이 철령위 설치 방침을 전달하자 고려는 이에 반발하여 함주에서 공험진까지는 윤관이 9성을 쌓은 고려의 영토임을 강조하며 요동정벌을 계획했다. 결국 이성계의 위화도 회군으로 실패했지만 윤관의 9성은 동북지역이 고려의 것이었음을 주장할 때 고려가 내세울 수 있는 주요한 명제였다.

윤관에 대한 조선 지식인의 평가

조선시대 북방 영토에 대한 관심은 태종(太宗)부터 보인다. 태종은 하륜(河崙, 1347~1416)과 권근(權近, 1352~1409)으로 하여금 윤관 비의 존재를 규명하도록 하였는데, 이는 명나라 영락제(永樂帝)가 남만주의 건주 지역에 사는 여진족을 다스리기 위하여 건주위를 설치하려 했기 때문이었다. 세종(世宗) 때는 최윤덕(崔潤德, 1376~1445)을 파견하여 파저강 일대의 야인들을 모두 평정하고 4군을 완성하였으며, 김종서(金宗瑞, 1383~1453)를 함길도 관찰사로 임명하여 6진을 개척하였다. 4군과 6진을 설치하는 과정에서 세종은 윤관으로 인해 동북지방의 경계가 이루어졌다고 평가하면서 공험진(公嶮鎭)의 위치 규명과 비문을 조사하게 하였다.

김종서는 윤관이 여진족을 포용한 것이 아니라 섬멸의 대상으로 보았고, 그들의 반발을 초래하여 9성 반환에 이르게 되었다고 판단했다. 그러나 한편으로는 9성을 쌓음으로서 우리와 여진족 간의 경계를 분명히 한 것은 윤관의 공이라고 하면서 윤관에 빗대어 6진4군 개척의 정당성을 강조하였다.

단종(端宗) 대에는 고려왕조 인물에 대한 재평가가 이루어졌다. 단종은 고려국왕과 더불어 고려의 공신·충신·명장 등을 함께 제사지내도록 하였다. 이에 따라 배현경(裵玄慶, ?~936), 신숭겸(申崇謙, ?~927), 유금필(庾黔弼, ?~941), 서희(徐熙, 942~998), 강감찬(姜邯贊, 948~1031), 정몽주(鄭夢周, 1337~1392) 등과 함께 윤관이 포함되었다. 고려 중기 이후 제대로 평가받지 못했던 윤관의 업적이 조선이 여진족과 분쟁을 벌이는 과정에서 재평가되었던 것이다.

성종(成宗) 대에는 명이 여진의 건주위 정벌을 계획하며 조선에 출병을 요구하였는데, 윤관의 9성은 출병에 반대의 명분이 되기도 했다. 양성지(梁誠之, 1415~1482)는 당시 금이 우리를 부모의 나라라고 하면서 윤관이 9성을 쌓은 선춘령으로 경계로 삼아 고려를 침입하지 않았다고 했다. 조위(曺偉, 1454~1503)는 윤관의 9성 반납은 군수가 부족하여 여진족을 이길 수가 없었던 이유를 들어 조선이 명과 연합하여 여진족을 공격하는 것을 반대하였다. 조선 중기의 관원들도 그들의 견해에 정당성을 부여하는 수단으로 윤관을 이용하고 있는데 이러한 태도는 조선 후기에도 계속되었다.

9성의 위치에 대한 조선 지식인의 견해

임진왜란을 겪은 후 선조(宣祖)는 무력을 강화하기 위한 대책으로 과거의 명장들에 대한 재평가를 시도하였다. 고려 시대 인물로는 최영(崔瑛, ?~?)과 강감찬, 박서(朴犀, ?~?), 정세운(鄭世雲, ?~1362)을 긍정적으로 평가하였다. 또한 이 시기에 고구려에 대한 재인식으로 북방 영토에 대한 인식이 강화되었고, 이에 따라 9성의 위치에 대한 문제가 심도있게 논의 되었다.

공험진은 윤관이 동북 변경 갈라전 지역에 성을 쌓고 비를 세워 경계로 삼은 곳이다. 『高麗史』 지리지는 공험진의 선춘령이 입비(立碑) 지점이라고 하였다. 『世宗實錄地理志』와 『新增東國輿地勝覽』은 선춘령이 두만강 이북 700리에 있다고 하였다.

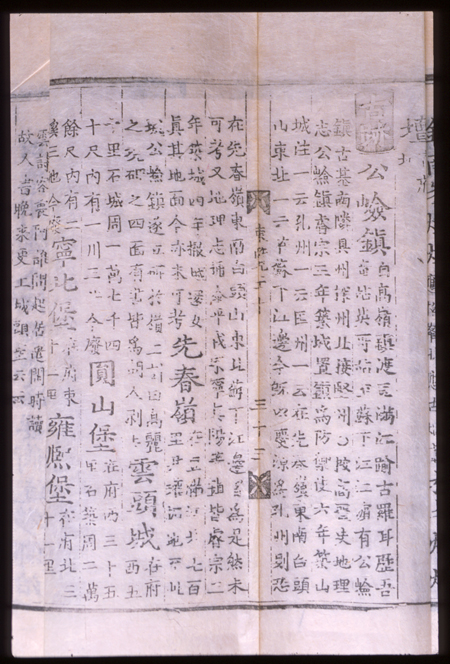

『동국여지승람』의 공험진 (출처: 한국민족문화대백과사전)

『동국여지승람』의 공험진 (출처: 한국민족문화대백과사전)

한백겸(韓百謙, 1552~1615)은 『동국지리지(東國地理志)』에서 9성 범위는 홍원-이성 사이, 선춘령은 마천-마운령, 立碑處는 마운령으로 보았다. 유형원 신경준 한진서 정약용은 9성은 길주 이남이며 공험진의 입비처도 길주 이내에 있다고 하였다. 김정호는 『대동지지』에서 9성이 길주, 공험진은 明川의 永平山 古城이라고 명시했다.

9성의 두만강 이북설은 허목 등 17세기 후반 지식인에게서 시작하여 이익(李瀷, 1681~1763), 이종휘(李種徽, 1731~1797)에게 계승되어 18세기 중반 이후에는 선춘령이 두만강 이북 700리에 있었다는 견해가 주류를 이루었다.

이같은 9성 위치 비정에 대한 다양한 논의는 1712년(숙종 38) 청과 조약을 맺어 백두산 정계비를 세운 후 지내게 된 백두산 제(祭)와 관련이 있었다. 영조(英祖)는 백두산을 왕실의 발상지로 인식하고 적당한 위치에 제단을 설치해 망사(望祀)를 지내게 했다. 이는 북방지역과 영역에 대한 관심으로 귀결되어 영토의식의 확대를 가져왔다.

백두산정계비 (출처: 한국국학진흥원 스토리테마파크)

백두산정계비 (출처: 한국국학진흥원 스토리테마파크)

여기에서 대표적인 실학자인 이익의 견해를 살펴보자. 이익은 윤관의 비가 두만강 북쪽 7백리에 있다고 보았다. 그는 윤관이 국경을 멀리 개척해 놓았는데, 조선시대 김종서가 영역을 축소시켜 두만강으로 경계를 정하였으며 백두산 정계비 또한 국경선을 고정시켜 예전에 비해 북방영역이 축소되었다고 아쉬움을 토로하였다. 그러나 이익은 두만강 북쪽에 윤관 비가 있는 것은 확실하지만 이미 백두산 정계비가 세워진 지금은 우리 영토인 폐사군(廢四郡)도 외적의 침범으로 모두 사민시키고 비워두었는데, 하필이면 다시 쓸모없는 땅을 가지고 외국과 분쟁을 일으킬 것이 무엇이냐고 하여 청과의 분쟁을 더욱 우려하였다.

조선 말기에는 러시아의 남하정책을 경계하면서 윤관이 다시 부각되었다. 러시아는 1858년(철종 9) 청과 아이훈 조약을 통해 흑룡강 이북의 영토를 획득하였으며, 이어 1860년(철종 11)에는 북경조약으로 우수리강 이북 연해주 지방을 획득하면서 조선과 직접 국경을 접하게 되었다. 러시아는 이 시기 부동항을 물색하였는데, 그 중에는 함경남도 영흥만이 유력한 대상지였다. 조선 정부는 동북지역을 개척했던 윤관 등을 부각시켜 내부단속을 통해 당시 조선의 위기 상황을 극복해보려는 매개체로 활용했다.

북방 진출의 명분

윤관에 대한 평가는 동북 지역 개척과 깊은 관계를 맺고 있다. 고려 예종 대에 윤관은 여진을 정벌하여 9성을 설치했으나 결과적으로 9성이 반환됨으로써 부정적으로 인식되었다. 그러나 인종 대에 가서 금의 고려에 대한 군신 관계 요구는 9성 반환에 대한 반성을 가져와 그는 예종의 묘정에 배향될 수 있었다. 이후 9성에 대한 재평가는 고려 말에 거론되었다. 명이 철령위를 설치하려 하자 이에 반발하여 고려는 윤관이 9성을 쌓은 고려의 영토임을 강조하며 요동 정벌까지 계획했던 것이다. 결국 9성은 동북 지역이 고려의 것이었음을 주장할 때 내세울 수 있는 주요한 명제였다.

조선 시대에는 세종대에 4군과 6진을 축조하는 과정에서 윤관의 9성이 국경 획정(劃定)의 나침반으로 사용되었다. 성종 대에 명이 여진의 건주위를 정벌하기 위해 고려에 원군을 요청하자 양성지는 금이 고려를 침입하지 않은 것은 윤관이 9성을 쌓은 선춘령이 경계가 되었기 때문이라고 하며 출병을 반대하였으며, 조위 또한 9성을 반납한 것은 윤관 탓이 아니라 군수품이 부족하여 여진족을 이길 수 없었던 이유를 들어 조선이 명과 연합하여 여진족을 공격하는 것을 반대하였다. 그들은 자신의 견해에 정당성을 부여하기 위해 윤관을 이용하고 있는데, 이는 조선 후기에도 계속 이어지고 있다.

조선 후기에는 9성 위치 비정에 대한 논의가 많았다. 백두산정계비를 세운 후부터 북방영역에 대한 관심이 일어나 영토 의식의 확대를 가져왔기 때문이었다. 9성의 경계선을 한백겸, 한진서, 정약용, 김정호 등은 길주 이남으로 보았다. 반면 허목, 이익, 이종휘는 두만강 이북설을 주장하였다. 이들의 견해는 아직도 논란이 있지만 18세기 중반 이후에는 두만강 이북설이 주류를 이루게 되었다.

고구려·발해 이래 윤관의 9성 영역은 고려가 북방으로 진출한 가장 넓은 영역이었다. 이것이 조선 시대에 와서 북방진출 의지와 더불어 윤관이 영토개척의 화두로서 계속 거론되는 이유였다. 윤관과 9성에 대한 인식은 우리가 처한 역사적 상황에 따라 새로운 맥락 속에서 계승 변용되면서 오늘날까지 이어지고 있다.

집필자 소개

- 이정신 한남대학교 명예교수

- 고려대학교에서 고려 무신정권기 농민 천민항쟁 연구로 문학박사 학위를 받았다. 저서로는 『고려 무신정권기 농민천민항쟁연구』, 『고려 시대의 정치변동과 대외정책』, 『고려 시대의 특수행정구역 소 연구』가 있으며, 논문으로는 「고려 시대 경주민의 항쟁과 제사」, 「충선왕의 요동회복의지와 고려왕 심왕의 분리임명」, 「고려 후기의 역관」, 「고려 후기 입성론과 국왕의 역할」, 「공민왕의 죽음과 국내외정세」 외 다수가 있다.

“태사묘를 참배하다”

“고려의 북한성, 산봉우리를 빙 둘러 있는 옛 성을 보다”

“고려의 마지막 충의지사 정몽주”

“구강서원을 새로 건립하다”

“야은 길재의 유허를 찾다”

“옛 사찰 신륵사 방문기 -

남녀노소 귀천을 가리지 않은

비석의 이름들”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|