정생의 언문일기

양줏골 정생의 서당에 가을이 왔다. 정생이 헛기침하면서 서탁을 장죽(長竹)으로 탁탁 쳤다. 장죽에서 튄 담뱃불에 앞자리에 앉은 학동이 깜짝 놀라 서책을 옆으로 치우는 소동이 벌어졌지만 정생은 아랑곳하지 않고 점잔을 빼며 말했다.

”가을은 모든 것을 준비하는 때이니라. 가을이 깊어지니 말이 살찐다는 말이 있는데, 무슨 의미겠느냐?”

(출처: 픽사베이)

(출처: 픽사베이)

학동들은 서로 눈치를 보며 선뜻 말을 꺼내지 못했다. 정생이 노려보자 재동이가 쭈뼛거리며 입을 열었다.

”말이 살찌니, 잡아먹을 준비를 한다는 것이 아닐까요?”

”야, 이 녀석아! 말을 잡아먹으려고 키우냐?”

재동이가 얼른 머리를 감싸 쥐고 고개를 처박았다. 정생의 눈길이 이번엔 병구에게 향했다.

”가을엔 먹을 게 많으니까 말도 살이 찌겠죠?”

”그게 준비한다는 것과 무슨 상관이냐?”

정생의 핀잔에 병구는 깨달음이 온 듯 자기 머리를 양손으로 두들겼다.

”말이 먹을 것을 준비해야 말을 살찌울 수 있다는 뜻입니다!”

이번엔 정생이 자기 이마를 두들겼다.

”가을이 깊어지니 말이 살찐다는 것은 추고마비(秋高馬肥)가을의 좋은 날씨를 가리키는 ‘천고마비’라는 말은 ‘추고마비’에서 변해서 된 말이다.라 쓴다. 이 말은 가을이 되면 흉노의 말들이 살이 찌고 그러면 흉노가 말을 타고 침략해 오니 전쟁을 대비해야 한다는 뜻이다.”

정생이 장죽을 다시 탁탁 치며 말했다.

”모두 이 네 글자를 쓴다. 추고마비.”

병구는 첫 글자인 추(秋)부터 틀려서 초(秒) 자를 써 놓았다. 어떤 학동은 목화(木火)를 붙여서 써놓았는데, 물론 이런 글자는 세상 천지에 없다.

”이놈아, 나무 밑에 불이 난 뛰어날 걸(杰)은 있지만 나무 옆에 불이 난 글자는 세상에 없느니라!”

재동이는 이들보다는 좀 나아서 추고마(秋高馬)까지는 어찌어찌 썼는데 비(肥)를 쓰지 못하고 멀떠구니 비(肶)를 써놓았다.

”에라이, 멀떠구니 같은 놈아!”

재동이 머리에 장죽이 떨어지자 재동이가 투덜댔다.

”추고마비! ‘비’라고 하셨잖아요!”

”그래서?”

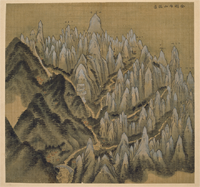

재동이는 정생이 옆에 써놓은 비(肥)의 오른쪽 한자 파(巴)를 가리켰다.

”저 글자는 ‘파’라고 읽지 않습니까?”

”그렇지.”

재동이는 이번에는 자기가 써놓은 비(肶)의 오른쪽 한자 비(比)를 가리켰다.

”이 글자는 ‘비’라고 읽지 않습니까?”

”그, 그렇지.”

재동이가 당당하게 말했다.

”그러니까 스승님이 쓰신 건 ‘추고마파’, 제가 쓴 건 ‘추고마비’ 아니겠습니까!”

딱!

”네 놈이 말한 건 형성문자니라. 음으로 쓰는 것과 뜻으로 쓰는 것이 합해서 만들어지는 것이지. 하지만 살찔 비(肥)는 살 육(肉)과 꼬리 파(巴)가 합해져서 만들어진 회의문자인 것이니라. 어디서 되도 않는 소리를 하느냐?”

재동이가 아직도 억울한 듯이 말했다.

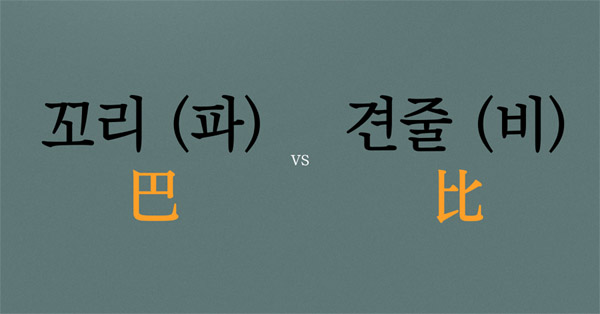

”아니, 스승님! 여기 어디에 고기 육(肉)이 있습니까? 달 월(月) 밖에 없지 않습니까?”

딱!

”달 월(月)과 육달 월(⺼)자는 모양이 같아 보이니 주의해야 한다고 했느냐, 안 했느냐?”

재동이가 이제야 고개를 조아리며 말했다.

”하, 하셨습니다.”

공연히 아는 척 하다가 머리에 혹만 세 개 달고 말았다.

병구가 고개를 갸웃거리다가 말했다.

”그러니까 고기 육(肉)과 육달 월(⺼)은 같은 글자입니까?”

정생은 큰 인내심을 발휘했다. 이래서 훈장의 똥은 개도 안 먹는다고 하는 거겠지.

”물 수(水)와 삼수 변(氵)도 같은 글자이고 불 화도 화(火)와 화(灬)로 모양이 변한다고 했느냐, 안 했느냐?”

”하셨습니다. 그런데 참 이상합니다. 왜 같은 글자가 옆에 있냐, 위에 있냐, 아래에 있냐에 따라 모양이 자꾸 변합니까?”

”그게 뭐가 이상하냐? 너도 누웠을 때, 앉았을 때, 서 있을 때, 달릴 때 모양이 다 다르지 않느냐?”

”그건… 그래도 저는 그저 저 아닙니까?”

”그렇지. 글자도 그저 같은 글자일 뿐이니라.”

병구가 손을 올려 머리를 긁적긁적했다. 뭔가 이상한데, 딱 뭐가 이상한지 짚어낼 수가 없는 기분이었다.

그때 뒤에서 광덕이가 조용히 손을 들었다. 멀리 25리나 되는 장흥골에서 오는 학동으로 양반가는 아니지만 열심히 공부하는 착실한 아이였다. 평소 말이 없는 아이인데 뜻밖에 질문할 것이 있는 모양이었다.

”광덕이가 뭐 할 말이 있는가 보구나.”

”스승님, 글자 이야기를 하시니 문득 생각나는 게 있습니다.”

”뭐냐?”

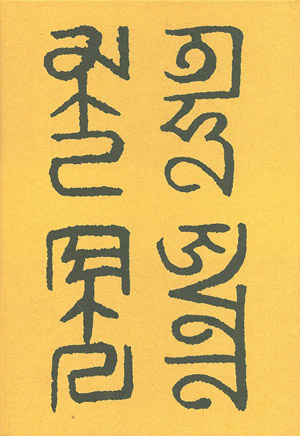

”제자가 며칠 전에 길에서 이런 것을 주웠는데 어떤 문자인지 도통 알 수가 없습니다.”

그러면서 광덕이가 소매에서 종이 하나를 꺼내 들었다. 특별할 것이 없어 보이는 한지였는데 과연 적혀 있는 것이 이상한 문자였다.

정생이 고개를 갸웃거리며 종이를 들여다보자 흥미가 땡긴 학동들도 모두 모여 들어서 살펴보기 시작했다. 문득 뭔가 깨달은 듯 재동이가 주먹을 흔들며 말했다.

”스승님, 이거 일본 문자가 아닐까요? 일본의 간자가 임진년(1592년) 난리를 다시 꾸미고자 침투했다가 흘린 것이 분명합니다!”

히라가나 표(출처: 네이버)

히라가나 표(출처: 네이버)

정생이 고개를 흔들었다.

”일본 문자는 아니다. 내가 동래에 갔을 때 일본 책을 본 적이 있는데 문자 모양이 이와 다르다.”

그러자 이번에는 병구가 말했다.

”절에서 만드는 불경에 쓰는 범어(梵語)가 아닐까요? 천축국(인도)에서는 우리와 다른 글자를 사용한다고 들었습니다.”

정생이 이번에도 고개를 흔들었다. 이번에는 접장이 입을 열었다.

”이거 생긴 게 언문과 비슷한 점도 좀 보입니다. 세종께서 언문을 만들 때 몽골의 파사파(八思巴) 문자를 참고했다고 하던데 이것이 혹시 그 문자는 아닐까요?”

정생이 눈살을 찌푸렸다.

”파사파 문자는 원나라 세조(쿠빌라이 칸)이 라마승 파사파에게 명하여 만든 것인데 언문과 다소 유사한 점이 없진 않으나, 명나라 태조께서 엄히 금한 문자인지라 난데없이 이곳에 나타날 리는 없을 것이야.”

몽고자운(蒙古字韻)(출처: 한국학중앙연구원)

몽고자운(蒙古字韻)(출처: 한국학중앙연구원)

광덕이 말했다.

”세상에는 한문 말고도 글자가 많이 있는 모양입니다. 또 어떤 글자가 있습니까?”

종이 위의 글자와는 상관이 없는 질문이었지만 정생이 박학을 자랑할 기회였다. 정생이 헛기침을 하고 입을 열었다.

”문자를 쓰는 일이 일상화 된 오늘에는 잘들 모르지만, 문자가 없어도 기억을 해야 하는 일들이 있었던 아주 먼 옛날에는 줄에 매듭을 지어 기억해야 할 일들을 표시했는데 이를 ‘결승(結繩)’이라고 부른다. 그러다 삼황오제 중 황제(黃帝)의 사관이었던 창힐(蒼頡)이라는 이가 짐승과 새의 발자국을 보고 문득 깨달음을 얻어 문자를 만들어냈는데, 이것이 바로 한자의 시초니라. 창힐이 문자를 만들어내자 하늘은 오곡을 내려 축하했고, 용과 귀신들은 두려움에 떨었다고 한다. 문자는 그만큼 우리 인간들에게 큰 힘을 준 것이다.”

재동이가 물었다.

”한자가 있는데 세종 임금님은 어찌하여 언문을 또 만드신 겁니까?”

”사람이 도리를 알아야 사람이 될 수 있는데, 한문은 어려워서 모든 사람들이 배울 수가 없는 법이니, 백성들이 도리를 깨우칠 수 있기 쉬운 글자로 언문을 만드신 것이다. 한문은 십 년을 배워도 문리를 깨우치기 어렵지만, 언문은 하루 이틀만 배워도 써먹을 수 있으니 편리하기가 이만저만이 아니니라.”

병구가 물었다.

”그럼 뭣 때문에 이 어려운 한문을 배워야 합니까?”

”중화의 전통이 오랑캐에 짓밟혀 끊어져 우리가 그 정통을 이어 받은 지 이미 기 백 년이 되었다. 우리가 한문을 배우지 않으면 어찌 공자와 주자의 가르침을 후세에 전할 수 있겠느냐? 성현의 도가 끊어지지 않도록 우리가 한문을 배워야 하는 것이다.”

병구가 고개를 갸웃거리다가 말했다.

”저희가 한문 공부를 하면, 한문 구절을 읽은 뒤에 우리말로 새기지 않습니까? 그럼 처음부터 우리말로 새긴 뒤에 그것을 공부하면 성현의 도리를 쉽게 배우고 끊어지지 않게 할 수 있지 않을까요?”

”어허, 그런 불경한 말을! 거란의 요나라도 자기 문자를 만들어 진서(한자)를 무시했다가 멸망했고 일본도 자기 문자를 가지고 있다 보니 성현의 도가 자리를 잡지 못하고 있으니, 끝내는 그 끝이 좋지 못할 것이다. 우리는 백성들을 위해서 언문을 가지고 있기는 하나 사대부는 한문을 놓지 않고 있어서 소중화의 위치에 오를 수 있었던 것이다. 이걸 잊어서는 아니 된다.”

정생이 윽박지르기는 했지만 사실 그 자신도 평소 그런 의문이 있었기 때문에 다시 헛기침을 한 뒤 말을 돌렸다.

”이 글자를 보니 한문은 숫자만 있는 것 같다. 무슨 암호문 같기는 한데…”

접장이 무릎을 탁 치며 말했다.

”그럼 이거 혹시 정북창(鄭北窓)이 남긴 예언은 아닐까요? 정북창은 스승님의 조상 아닙니까?”

물론 아니었다.

명종 때 신통력이 광대하다고 명성을 떨친 정북창은 본명은 정렴으로 온양 정씨였고, 정생은 경주 정씨로 관련이 없었다. 다만 정북창은 양주 진건골에 살았었고 워낙 유명한 터에 거기서 한참이나 먼 곳에 사는 정생까지도 종종 그와 무슨 연관이 있는 것처럼 여겨졌는데, 정생이 굳이 정정하려 들지 않았을 뿐이다.

”호오, 정북창의 예언서라… 그럴 듯하구나.”

정생이 종이를 접어서 서탁 위에 올려놓았다.

”정북창의 예언서라면 국가의 안위와 관련되는 큰일일지 모른다. 이 종이는 내가 며칠 궁리를 해보겠다. 놓고 가라.”

정생은 혹시나 보물이 묻힌 곳을 가리키는 쪽지는 아닐까 하는 생각에 심장이 두근거렸다. 제자 잘 된 덕에 팔자를 고칠지 모를 일이었다.

다음 날 아침 사랑채로 들어서던 정생은, 방 청소를 하고 있던 여종 버들네가 그 쪽지를 들여다보는 것을 알았다.

”무슨 짓이냐? 서탁의 물건을 함부로 보고 있다니.”

”아이구머니나, 죄송합니다. 이 쪽지가 궁에서 사용되는 것인데 어찌 이곳에 있나 싶어서 잠깐 들여다보았습니다요. 용서해 주시와요.”

정생의 안색이 확 변했다.

”뭐라? 궁에서 사용되는 것이라고? 그럼 너는 이게 뭔지 안단 말이냐?”

드디어 금은보화를 얻게 될 거라 생각하니 심장이 입 밖으로 튀어나올 것 같았다.

”그럼요. 쇤네의 조카가 무수리로 궁에서 일을 하고 있지 않겠습니까? 그래서 알아봤죠. 이건 궁녀들끼리 주고받는 문서랍니다.”

어라? 정북창의 예언서가 아니었단 말인가.

”그, 그런가? 그럼 그게 무슨 말인지도 아는가?”

”그러문입쇼. 이렇게 쓰여 있네요. ‘홍망구소, 중망계, 백다식’이라고요.”

”대체 어떻게 그렇게 읽는단 말이냐?”

”ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ 순서대로 일, 이, 삼, 사로 쓰는 겁니다요. 여기 첫 글자는 십사(十四)이니 ㅎ자가 되고 밑에는 ㅗ가 있고 그 밑에 팔(八)은 o이니 이 글자는 ‘홍’이 되는 것입니다.”

정생은 그 글자가 십사(十四)와 육(六)인 줄 알았다. 이제 보니 ㅗ 밑에 팔(八)이 붙아서 육(六)처럼 보였던 것이다. 거기서 잘못 보지만 않았어도 그 글자를 읽을 수 있었을 것 같았다. 그런데 버들네가 해주는 말로 봐도 암호문 같이 들어보지 못한 말이었다. 정생은 한가닥 희망을 가지고 다시 물었다.

”홍망구소니 뭐니 하는 건 무슨 말인가?”

버들네가 깔깔 웃으며 말했다.

”홍망구소는 붉은색 둥그런 약과이고, 중망계는 네모난 유밀과, 백다식은 하얀색 다식입니다. 제사상에 올리는 과자들이죠.”

그 말에 정생은 광덕이가 온릉 옆에 산다는 생각이 났다. 온릉은 중종의 왕비였던 단경왕후의 능이다. 이제 곧 추석이니 차례 상 준비하던 궁녀가 적어놓은 쪽지가 어쩌다 떨어져서 광덕이 손에 들어갔던 모양이다.

정생은 객쩍게 방에서 물러나와 하늘을 올려다보며 중얼거렸다.

”일장춘몽이 이런 것이겠구나.”

왠지 모르게 언문이 원망스러운 정생이었다.

집필자 소개

- 이문영

- 역사, 추리, SF, 판타지를 넘나들며 글쓰기를 하고 있다. 소설 뿐만 아니라 인문서 쪽으로도 출간을 하고 있으며, 청소년 글쓰기 사이트 글틴의 소설게시판지기로도 활동했다. 장르소설 전문 출판사 파란미디어 편집주간으로 있으면서 여전히 활발한 창작활동을 겸하고 있다. 역사추리소설 『신라 탐정 용담』, 어린이 그림책 『색깔을 훔치는 마녀』, 역사동화 『역사 속으로 숑숑』, 어린이 인문서 『그게 정말이야?』, 역사인문서 『만들어진 한국사』를 비롯해서 MMORPG 『무혼』 등 여러 편의 게임 시나리오도 만든 바 있다.

“고찰에서 700년 전의 비석을 마주하고 감회에 젖다”

“글씨를 잘 쓰는 노비 복놈이”

“새해 아침 집안 어른들에게 세배를 올리다”

“여자들을 가르치지 않는 풍습을 개탄하다”

“금강산에 도배된 사람들의 이름을 보고 혀를 차다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|