스토리이슈

식산, 은거의 삶을 말하다

〈식산, 은거의 삶을 말하다〉 포스터

〈식산, 은거의 삶을 말하다〉 포스터

한국국학진흥원 유교문화박물관에서 특별전 〈식산, 은거의 삶을 말하다〉를 전시중입니다. 이번 전시는 연안이씨 식산문중이 기탁한 자료를 선별하여 소개하는 자리입니다.

전시실 전경

전시실 전경

식산문중은 조선을 대표하는 명문 연안이씨의 영남 입향조인 조선 후기의 거유(巨儒) 식산 이만부(李萬敷, 1664~1732) 선생으로부터 시작합니다. 이만부 선생의 조부 근곡 이관징(李觀徵) 선생은 조선 숙종시대 대표적인 정치가로 활동하였습니다. 부친 박천 이옥(李沃) 선생은 미수 허목(許穆) 선생의 학통을 이어받은 근기 남임의 대표적 학자이자 문장가였습니다.

식산정사(息山精舍) 현판

식산정사(息山精舍) 현판

17세기 조선은 정치적으로는 잦은 환국으로 극심히 혼란스러웠고, 사회적으로도 대기근으로 인해 어려움이 심했습니다. 이 시기 조선의 지식인들은 정계에 진출하여서 사회를 올바른 방향으로 인도할 것이지, 산림에 기거하면서 후학을 양성할 것인지를 고민하였습니다. 이만부 선생의 조부와 부친이 전자를 추구하였다면, 이만부 선생은 과거를 포기하고 상주에 은거하여 후자에 뜻을 두었습니다. 이만부는 상주 노곡에 식산정사(息山精舍)를 짓고 원림을 경영하며 후학을 양성하고 저술 활동을 펼치며, 시를 짓고 글씨를 쓰고 거문고를 뜯기도 하는 소박한 일상 속에서 '쉼'을 즐겼습니다.

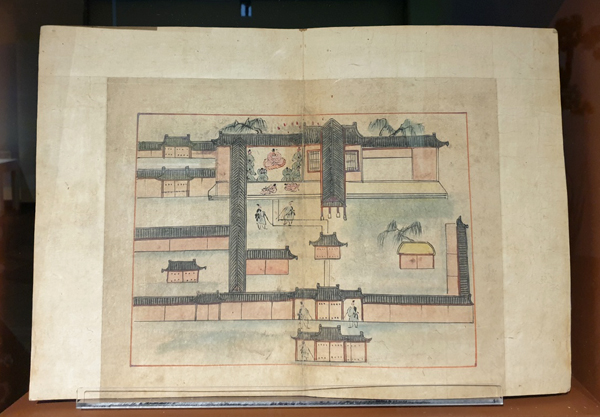

「식산정사도(息山精舍圖)」 중 간지정(艮止亭)

「식산정사도(息山精舍圖)」 중 간지정(艮止亭)

이만부 선생의 호(號)에는 '쉬다', '숨 쉬다'를 뜻하는 '식(息)'이라는 글자가 들어가 있습니다. 이만부 선생은 자연과 더불어 노래하고 사람들과 더불어 숨 쉬었고, 절도 있는 일상을 살면서도 숨 쉬듯 자연스러운 학문을 추구하였던 것입니다. 학자의 삶에 충실했던 이만부 선생은 140여 권에 달하는 방대한 저술을 남겼고, 서법과 예술 활동에도 조예가 깊었습니다.

『식산집(息山集)』

『식산집(息山集)』

『식산당전법(息山堂篆法)』

『식산당전법(息山堂篆法)』

이만부 선생의 후예들은 선조의 정신을 가학으로 이어나갔습니다. 손자 강재 이승연과 증손자 임하 이경유, 후손 반농재 이병연, 현문 이건기를 비롯한 뛰어난 후학들은 이만부 선생의 널리 공부하고 세밀하게 검증하는 공부법을 계승하였습니다. 더욱이 그들은 예학과 수양에 이르기까지 방대한 저술과 수준 높은 예술 활동을 펼치며 상주지역의 문화를 고양시켰습니다.

『반농재유고(半聾齋遺稿)』, 이병연(李秉延)의 자화상

『반농재유고(半聾齋遺稿)』, 이병연(李秉延)의 자화상

『금오시첩(金吾詩帖)』, 이건기의 의금부 계회도(契會圖)

『금오시첩(金吾詩帖)』, 이건기의 의금부 계회도(契會圖)

이번 전시는 2022년 6월 26일까지 유교문화박물관 4층 기획전시실Ⅱ에서 관람하실 수 있습니다. 이번 전시를 통해 자연 속에서 휴식하듯이, 편안히 숨 쉬듯이 식산문중의 학문과 예술 세계를 함께 느껴보시면 좋겠습니다.

한가히 거처하는 즐거움은 별다른 일이 없다.

일찍 일어나 세수와 양치를 하고 거처하는 곳에 물을 뿌려 쓸고

아침 해가 뜨면 방안에 들어와 화로를 피우고

안석을 바르게 정돈하고 책을 펼쳐 반복하여 침잠하면서

옛 사람들의 마음 쓴 곳을 엿 볼 수 있다.

이러한 가운데 즐거움이 있으니,

말로 표현하기는 어렵고 혼자서 묵묵히 알 따름이다.

『식산집』「한거지락(閑居之樂)」

미디어아트

미디어아트

“우리나라 호랑이 이야기”

“신비의 동물로 여겨진 호랑이”

“마을 사람들이 호랑이에게 물려가다”

“원수를 갚은 호랑이”

“조선시대 사냥꾼 부대의 존재”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|