저주를 부탁해: 귀신과 거래한 조선 사람들

# 저주의 시작 : 증오가 부른 어둠

붓다는 우리의 삶을 ‘고해(苦海)’라고 하였다. 우리 하루하루에는 크고 작은 괴로움들이 함께하고 있다. 불교에서는 육체를 지닌 인간이 피할 수 없는 생로병사(生老病死)와 함께 우리의 분별심에 의해서 발생하는 네 가지 고통을 추가로 설명하였다. 사랑하는 이와 헤어지는 애별리고(愛別離苦), 갖고 싶은 물건을 가지지 못하는 구부득고(求不得苦), 욕구·욕망이 많아서 생기는 오음성고(五陰盛苦), 그리고 증오하는 사람을 만나야 하는 원증회고(怨憎會苦)가 그것이다. 이 가운데 우리의 마음 한구석을 가장 무겁게 짓누르는 고통은 ‘증오하는 사람과 함께 해야 하는 고통’일 것이다. 누군가가 정말로 싫다면 그 사람이 어딘가 잘못되었으면 하고 비는 게 인지상정일 것이다.

“저주(詛呪)하는 일은 매우 오래전부터 행해져 왔는데, 당나라 공영달이 풀이하기를 ‘귀신에게 재앙을 내려 주도록 청하는 것을 저(詛)라 하고, 말로 귀신에게 고하는 것을 축(祝)이라 한다.’라고 하였다. 그러고 보면 저주란 대개 어떤 사람을 그지없이 원망한 나머지 귀신에게 고하여 재앙을 내려 주도록 원하는 것을 뜻한다 하겠다.”

『계곡집』, 「계곡만필」, 〈저주에 관하여[詛呪之事]〉

〈『계곡집』〉 (출처: 한국학중앙연구원)

〈『계곡집』〉 (출처: 한국학중앙연구원)

전근대 동양에는 싫어하는 사람을 해치는 방법이 하나 있었다. 조선시대 장유(1587~1638)는 싫어하는 사람을 없애는 저주술에 대해 다음과 같이 정의를 내렸다. 저주(詛呪)를 한 글자씩 풀어 귀신에게 재앙을 내려 주도록 청하는 것을 저(詛), 말로 귀신에게 고하는 것을 축(祝)이라고 풀이한 당나라 공영달의 해석을 따라, ‘대개 어떤 사람을 그지없이 원망한 나머지 귀신에게 고하여 재앙을 내려 주도록 원하는 것’이었다. 저주술을 성공시키기 위해선 몇 가지 조건이 필요했다. 하나는 특정 타인에 대한 원망과 증오가 쌓여있어야 한다는 점, 그리고 두 번째는 귀신과 소통하여 재앙을 내린다는 점이다. 귀신에게 괴롭힘을 의뢰하는 일종의 청탁이라고 할 수 있다.

〈장유 초상〉 (출처: 국립중앙박물관)

〈장유 초상〉 (출처: 국립중앙박물관)

이러한 저주는 조선시대의 음양론적 세계관에 근거한 것이다. 만물은 음과 양의 두 가지 기운으로 구성되어 있다고 생각했으며, 이 음·양의 상호작용을 통해 운행된다고 믿었다. 이러한 세계관 속에서 악의를 품은 사람이 음의 기운을 특정하게 조작하면 타인에게 해를 끼칠 수 있다고 믿은 것이 저주술이었다. 현대와 같이 과학기술이 발달하지 않았던 조선시대, 뭔가 이해할 수 없게 해롭고 불리한 사건들이 연이어 발생하면 이를 ‘누군가가 자신을 저주하였기 때문’이라고 여길 수 있었다.

# 저주의 기술 : 귀신과 거래하는 법

저주는 단순한 미신은 아니었다. 인간의 어두운 욕망이 은밀하게 공격적으로 발현된 문화적 현상이라고 할 수 있다. 상대방의 질병, 불운, 죽음 등을 유도하기 위해서는 그에 걸맞은 은밀하고 강력한 저주술이 필요했다. 저주에는 몇 가지 방법이 있었다.

먼저 첫 번째로는 유독 물질로 타자를 해치는 ‘고독(蠱毒)’을 들 수 있다. 벌레나 뱀과 같은 것들을 잡아다 서로 잡아먹게 하여 마지막으로 남은 한 마리가 저주를 부리기 위한 도구인 고(蠱)가 된다. 이를 상대방에게 몰래 먹이거나, 아니면 그의 집 주변에 몰래 묻어놓으면 저주의 힘이 깃든 고(蠱)가 상대방에게 저주를 내린다는 것이다.

두 번째 방법은 영적인 존재의 개입이나 가탁을 통해 상대를 저주하는 귀매(鬼魅)이다. 귀매는 주로 생명체에 깃들어 있는 신령을 유도하여 질병과 죽음의 빌미를 제공하는 방식이었다.

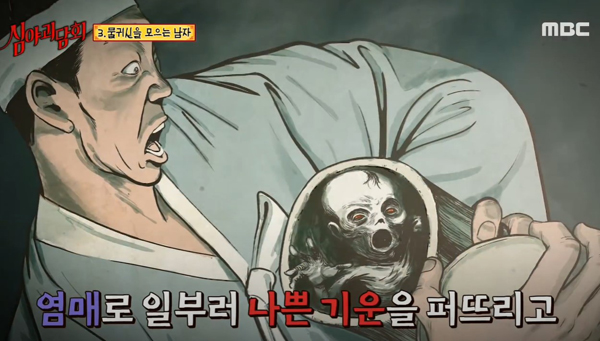

귀매의 방법 중 하나인 염매(魘魅)의 상세한 시행 방법이 『성호사설』에 전해져 내려온다. 이는 다음과 같다. 누군가에게 저주를 걸기 위한 제물로 남의 집 어린아이를 납치해 온다. 잡아 온 아이를 바로 죽이지 않고 간신히 숨만 붙어 있을 정도로 맛있는 음식을 조금씩만 주어서 먹인다. 그렇게 하여 아이가 살이 빠져 바싹 마르게 만들어 먹을 것을 갈망하도록 만든다. 그리고 대나무 통에 맛있는 반찬을 넣어 놓고 아이를 통 안으로 들어가게 한다. 배가 고팠던 아이는 음식을 보고 얼른 대나무 통 안으로 기어들어 가려 하게 된다. 이 순간, 즉시 날카로운 칼로 단번에 아이를 찔러서 목숨을 끊는다. 아이의 원혼이 다른 곳으로 가지 못하고 대나무 통 속에 갇혀 있도록 꼭 잠근 다음, 이를 저주의 도구로 삼는다.

〈『성호사설유선』〉 (출처: 국립중앙박물관)

〈『성호사설유선』〉 (출처: 국립중앙박물관)

이때부터는 저주를 활용한 일종의 영업을 시작한다. 아이의 원혼이 담긴 대나무 통을 가지고 부유한 집안들을 돌아다니면서 대나무 통을 살짝 열어주면, 아이의 원혼이 맛있는 음식을 먹고 싶어 그 집안으로 침범하게 된다. 그러면 그 집안 사람들이 알 수 없는 복통, 두통을 앓으며 병에 시달리게 된다. 이때 나타나서 병을 고쳐주겠다 하고, 아이의 원혼을 대나무 통 안으로 회수하면 그 집안 사람들이 깜짝 놀라 큰돈을 지불하게 되는 것이다. 이를 보면 일종의 귀신을 이용한 사기라고 할 수 있다.

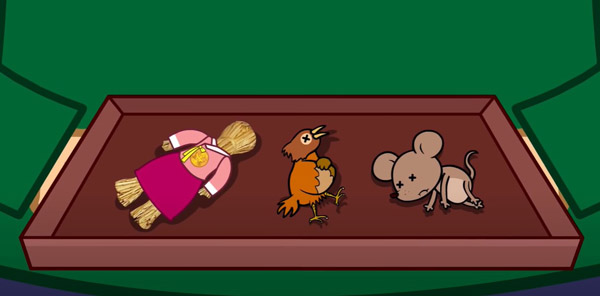

〈《심야괴담회》의 에피소드 ‘물귀신을 모으는 남자’에서, 『성호사설』에서 전하는 ‘염매’를 설명하는 장면〉

〈《심야괴담회》의 에피소드 ‘물귀신을 모으는 남자’에서, 『성호사설』에서 전하는 ‘염매’를 설명하는 장면〉

(출처: MBC 심야괴담회)

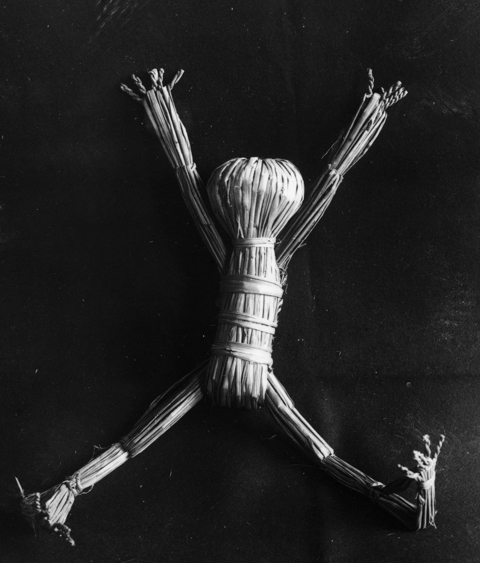

세 번째 방법은 해당인에 대한 모방적 이미지를 통해 저주를 실현하게 하는 ‘염승(厭勝)’의 방법이다. 염승은 인형이나 화상을 만들고, 이를 저주받는 대상과 동일시하면서 괴롭힘으로써 가해하는 모방 주술이라고 할 수 있다. 예를 들어, 나무·짚으로 사람 모양을 만들고, 눈을 찌르거나 팔다리를 묶어 유사한 피해가 저주 대상자에게도 가해지도록 유도하는 것이다.

〈제웅. 주술 도구로 쓰이는 짚단 인형〉 (출처: 국립중앙박물관)

〈제웅. 주술 도구로 쓰이는 짚단 인형〉 (출처: 국립중앙박물관)

# 저주의 현장 : 궁궐에도, 골목에도 있었다

그렇다면 조선시대에는 실제로 저주술이 어떻게 행해지고 있었을까? 가장 유명한 저주 사건은 숙종 대 장희빈이 인현왕후를 해치기 위해 행했던 저주라고 할 수 있다. 원인을 알 수 없는 병으로 고통스럽게 죽어간 인현왕후의 죽음의 진상을 파악한 결과, 인현왕후의 거처에 저주물을 묻거나 화상에 화살을 쏘면서 저주했음이 밝혀졌다. 이뿐 아니라 성종, 중종, 영조, 정조대 조선의 궁궐 내에서는 여러 차례 저주를 통해 상대를 시해하려는 시도들이 적발되기도 하였다.

〈장희빈의 저주〉 (출처: YouTube 지니스쿨 역사)

〈장희빈의 저주〉 (출처: YouTube 지니스쿨 역사)

궁궐 내의 저주가 얼마나 치밀했는지는 광해군 대의 저주 사건에서도 확인할 수 있다. ‘매화나무 위에 쥐를 찢어서 걸고, 궐내 서쪽 담장 밑에 흰 수캐를 두고, 서쪽 담장 안에 백지에 개를 그려 땅에 깔고, 보계(補階) 밑에 죽은 쥐를 버리고, 남쪽 계단 밑에 죽은 고양이를 두고, 오미자(五味子) 떨기 밑에 큰 자라를 두고, 우물 속에 마른 대구어(大口魚)를 두고, 동궁의 남쪽 담장 안에 죽은 까치와 죽은 쥐를 던지고, 동궁의 담장에 돼지와 우립인(羽笠人)을 그리고, 대전 마루 밑에 자라를 묻고, 측간 밑에 두 발과 두 날개를 끊은 까마귀를 두는 방식’(『광해군일기』 광해군 7년 2월 18일)이었다. 각양각색의 동물들을 찢고 죽여 궁궐 곳곳에 묻은 것을 보면 저주를 위한 노력이 치밀하고 지독했음을 알 수 있다.

우리나라의 경우는 이런 풍습이 더욱 치성해서, 인가(人家)의 노복(奴僕)이나 비첩(婢妾) 가운데 조금이라도 원한을 맺는 일이 있게 되면, 문득 새와 짐승을 비롯해서 해골이나 허수아비 등 물건을 가지고 술법을 부려 담과 지붕이나 굴뚝 속에 파묻고는 사람에게 몹쓸 병이 전염되게 하곤 한다. 그리하여 급히 치료하지 않으면 왕왕 죽음에 이르기도 하고, 어떤 때는 시주병(尸疰病, 폐결핵)처럼 다른 사람에게 옮겨붙기도 하는데, 이런 일이 발각되어 함께 처형을 받는 자들이 계속 이어지는데도 좀처럼 줄어들 줄을 모른다.

『계곡집』, 「계곡만필」, 〈저주에 관하여[詛呪之事]〉

저주는 상류층의 전유물만은 아니었다. 노복이나 비첩들 역시 원한을 가진 사람을 위해서는 저주를 감행했다. 위 자료에서 볼 수 있듯 저주물을 상대의 거처 주변에 몰래 파묻어 건강을 해치도록 유도하는 사례가 자주 일어났다. 실제로 영의정 김양택의 아내가 어린아이를 납치해 간을 빼내어 저주물로 쓰다가 적발된 사건(『청성잡기』 권4 「성언(醒言」), 미상의 여인이 저주 해골을 한양 안으로 들여오다가 적발된 사례(『영조실록』 영조 16년 윤6월 25일)가 있는 것을 보면, 저주는 각계각층이 실행했던 문화적 양식임을 알 수 있다.

# 저주의 대가 : 저주는 범죄다

그렇다면 조선시대 사람들은 저주를 얼마나 믿고 있었는가? 이에 대한 이 당시 사람들의 의견들을 살펴보자. 조선시대 최고의 천재라고 알려진 정약용(1762~1836)은 비합리적인 풍습에 대해 비판적으로 인식하였고, 저주에 대해서도 마찬가지로 부정적으로 판단했다. 그는 저주에 대해 ‘절대로 이치가 없다’라고 단언하였다.

그러나 모두가 그렇게만 생각한 것은 아니었다. 이항복(1556~1618)은 저주에 대해 ‘상리(常理)로는 헤아려 알기 어려움이 있으나, 이런 일이 전혀 없다고 말할 수도 없다’라며 믿을 수는 없으나 그렇다고 완전히 부정할 수만은 없다고 하였다. 저주란 눈에 보이지 않는 영적인 통로를 통해 이뤄지는 가해이기 때문에 이를 단적으로 틀렸다고 판단하기는 어려웠던 것이다.

저주란 눈에 보이지 않는 작용을 통하는 것이기 때문에, 일반인들이 직접 시행하기는 쉽지 않았다. 이에 일종의 저주를 대행해 주는 무당·술사들이 있었다. 이들은 주로 영적인 존재들과 소통하며 눈에 보이지 않는 원리들을 운행한다고 알려진 집단들이었다. 주로 궁궐 내에서 발생하는 저주 사건들에서는 무당들이 저주 집행자들로 등장한 것도 이러한 이유 때문이다.

〈무신도(巫神圖)〉 (출처: 국립민속박물관)

〈무신도(巫神圖)〉 (출처: 국립민속박물관)

한편 저주를 풀어낼 수 있는 사람들 역시 같은 사람들이었다. 『계곡만필』의 저자 장유가 만난 중국인 술사의 이야기는 저주의 시행과 해제에 대한 흥미로운 단상을 보여준다. 중국인 술사는 “술법으로 그 저주를 풀어 버리면 그 저주가 거꾸로 그 범인에게 적중된다”라며 자신이 저주를 푸는 방법을 안다고 자신하였지만, “타국(他國)에 떠돌면서 술법을 팔아 먹고사는 신세인데 … 섣불리 다른 사람에게 보여주고 싶지 않다.”(『계곡집』 「계곡만필」 〈저주에 관하여[詛呪之事]〉)라며 영업비밀을 철저히 지켰다. 저주를 걸어주는 서비스와 풀어주는 서비스가 동시에 공존하는, 바이러스와 백신 프로그램 같은 구조였던 셈이다.

저주는 개인 간의 원한 관계만으로는 치부되기에 그 여파가 큰 사건이었으므로, 심각한 사회 문제로 여겨졌다. 국가는 이를 중대한 범죄로 여기고 엄히 금지하였다. 조선시대 형전으로 활용한 『대명률』에는 열 가지 가장 중대한 범죄로 십악(十惡) 범죄가 수록되어 있는데, 저주술은 부도(不道)에 해당하는 중대 범죄로 구분되었다. 타자를 해치는 유독 물질인 ‘고독(蠱毒)’을 만들기만 하더라도 참형에 처해졌고, 동거인들도 유배당했다. 그리고 영적인 존재의 개입이나 가탁을 통해 상대를 저주하는 귀매(鬼魅), 해당인에 대한 모방적 이미지를 통해 저주를 실현하는 ‘염승(厭勝)’을 행하면 이는 ‘살인을 도모한 범죄’로 여겨졌고, 상대가 죽으면 살인죄로 처형되었다. 이러한 저주술은 사면 대상에서도 철저하게 배제되는 용서받을 수 없는 죄였다. 실제로도 조선시대 궁궐에서 저주 사건에 연루된 나인, 무당들은 많은 고문을 당한 뒤 사형당하였다.

# 저주의 그림자 : 저주술은 사라졌는가?

조선시대 저주술은 인간의 원한과 복수심이 이 당시 음양론적 세계관과 만나 빚어낸 특유의 문화 현상이었다. 저주는 조선시대의 이면에 도사린 심리적 공포를 상징한다. 남몰래 얽힌 미움과 원한이 한 자루의 말라비틀어진 인형, 동물의 사체, 대나무 통으로 모습을 드러낼 때, 그 뒤에 깔린 두려운 상상력을 무시하기는 쉽지 않았을 것이다. 저주는 물리적 폭력을 행사할 수 없는 현실에서 사람들이 찾아낸 심리적 해결 방법의 하나였다.

그렇다면 현대에는 보이지 않는 저주술이 완전히 사라졌을까? 겉으로 보면 귀신과 통하는 저주술은 사라졌지만, 타인을 해치려는 마음은 다른 방식으로 존재하는 듯하다. 현대 사회에서는 디지털 공간을 통해 또 다른 방식의 저주술이 작동한다. SNS에서의 특정인에 대한 집단 공격, 딥페이크를 통한 명예훼손은 조선시대 허수아비에 바늘을 꽂던 염승과 다르지 않다. 시대는 변했지만, 인간의 원한은 변하지 않았다.

집필자 소개

- 정진혁

- 연세대학교에서 조선후기 법제사 전공으로 문학박사 학위를 받았다. 현재 연세대학교 국학연구원 전문연구원으로 재직 중이다. 대표 논문으로는 「조선후기 형정 개혁과 추국 운영의 변천」, 「17~18세기 추국청의 혹형{압슬형(壓膝刑), 낙형(烙刑)} 시행 추이」, 「18세기 을해옥사 연좌인의 제주도 역모 사건과 연좌 통제 강화」 등이 있다. 국가와 사회제도 연구를 통해 조선후기 사회 변화를 파악하는 연구를 수행하고 있다.

“살인죄로 형문 받는 거창수령”

“아버지를 살해하여 잡아먹은 도적, 이웃사람으로 밝혀지다”

“홧김에 남의 집을 때려 부순 가짜 유생”

“관고에서 은잔을 훔친 윤효빙은 어떻게 탈옥하였을까”

“홍수 중에 작업에 동원되어 목숨을 잃은 사람들”

“초례날 호랑이에게 물려간 신랑”

“마을 사람들이 호랑이에게 물려가다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|