백성, 고난의 주인

땡! 땡! 땡! 땡땡! 땡땡땡!

서장호는 참 요란한 꿈이라고 생각했다. 그렇지만 빈발한 종소리에 차츰 정신이 돌아왔다. 금침에 든 지 얼마나 지난 것일까. 방 안은 아직 캄캄했다. 몸은 여전히 잠에 매인 듯 뜻대로 움직이지 않았다. 하지만 더욱 드세지는 종소리를 견디지 못하고 허리를 세웠다.

긴박한 변고가 일어난 게 분명했다. 서장호는 아직 덜 갠 정신으로 저 종소리의 속뜻이 무엇인지 고심했다. 그 순간 메케하고 시금떨떨한 냄새가 방문을 밀고 들어왔다. 그리고 어둠에 잠겨있던 창호에 빛살이 일렁이기 시작했다. 불, 불이 났구나.

소리의 출처는 관청의 종루였다. 군졸들은 밤새 종루 곁을 지키며 관망하다가 화재가 발생하면 종을 쳤다. 화재 진압을 채근하고 대피를 종용하기 위한 것이었다. 한동안 비 한줄기 떨어지지 않아 사방천지에 마르지 않은 게 없었으니, 언제고 한 번 일어날 변고였다.

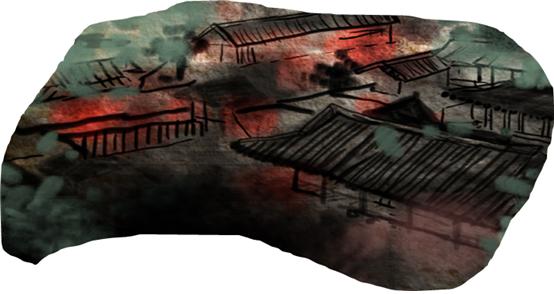

서장호는 자리에서 일어나 방문을 밀어젖혔다. 일몰 무렵처럼 붉게 물든 하늘로 검은 연기가 엉켜 올라가고 있었다. 그리고 고함과 비명이 메아리처럼 들려왔다.

서장호는 복색 따위는 잊고 눈에 띄는 옷가지를 걸쳤다. 그 사이 보첩(譜牒)과 전폐(錢幣)를 보전할 여러 방도도 궁리했다. 하지만 이내 그만두었다. 불길이 여기까지 이르지 못하리라는 믿음도 있었지만, 그보다 자신의 속된 마음을 단속하고자 하는 작심이 더 깊었다.

길거리에는 고을 사람들이 모여 바람의 방향을 가늠하고 불길의 향방을 점치고 있었다. 그리고 불을 향해 달려가는 무리도 여럿 눈에 띄었다. 서장호도 그 무리의 뒤에 붙었다. 그리고 붉은 하늘을 쫓아 걸음을 재촉했다. 시끄러운 종소리는 좋은 길잡이가 되어 주었다. 서장호는 화재가 얼마나 심각한지 현장에서 직접 확인하고 기록해야 했다. 또한 필요하다면 장계(狀啓)를 올려 구휼 혹은 처벌을 간촉(懇囑)하는 것이 그의 소임이었다. 이걸 뭐라 표현할 수 있을까.

불길을 마주한 서장호의 머릿속에는 이 생각밖에 떠오르지 않았다. 그럼에도 모든 광경을 사실 그대로 몸에 새겨두려고 애를 썼다.

화재의 현장에선 발화점을 짐작할 수 없었다. 바람은 무시로 방향을 달리했고 이미 많은 집이 재로 변해 시간 경과에 따른 최초 발화 지점을 가늠할 수 없었다. 집이란 집은 죄다 엉성한 나무로 기둥을 세우고 초목을 엮어 지붕을 얹었으니 불길에 즉각 주저앉는 게 당연했다. 그러니 티끌만 한 불씨도 화톳불처럼 여기며 번성을 막지 않으면 안 됐다. 이대로라면 도성은 곧 잿더미가 될 수밖에 없었다.

곳곳에서 뛰어 나온 사람들은 불길을 잡는 데 망설임이 없었다. 화재에 대비해 훈련을 지속해 왔던 금화군(禁火軍)은 사람들을 대피시키는 동시에 관공서 안 옹기에 담아두었던 화재진화용수를 길어 불길을 재우는 데 여념이 없었다. 그리고 백성들은 우물과 개울에서부터 옮겨 온 물을 끊임없이 불에 끼얹었다. 서장호는 화마에 사력으로 맞서는 이들을 지켜보며 감탄치 않을 수 없었다.

어떤 감개(感慨) 탓인지 서장호도 불을 끄는데 손을 보태기로 마음먹었다. 이미 불에 삼켜진 초가는 어쩔 도리가 없다 하더라도 화기가 이웃에 번져 세를 불리는 것은 반드시 막아야 했다. 이를 저지하지 못한다면 도성은 난민(難民)으로 가득 찰 것이고, 그중 태반은 유민(流民)이 되어 혼란의 단초가 될지 몰랐다. 실제로 세종 8년에 일어난 대화재는 유민들의 방화로 인한 것이었다. 그 화재로 도성 안 1만4천여 민가 중 2천4백여 채가 소실되어 온 백성이 지난한 고통을 겪어야 했다.

서장호를 비롯한 백성들은 연매(煉煤)에 몸이 시커멓게 되는 줄도 모르고 화기에 열상을 입는 줄도 모르고 불에 맞섰다. 이들은 누구의 지시 없이도 먼저 재워야 할 화기를 생득적으로 알아채고 달려갔다. 서장호는 그 뒤를 쫓아 다른 겨를 없이 움직였다.

불난리는 날이 밝아서야 끝이 났다.

불은 민가 1백30여 호를 태워 없애고 3백여 명의 난민과 수십의 사상자를 남겼다. 사람들은 열기가 가시지 않은 잿더미를 들쑤시며 아직 남은 불씨를 색원(塞源)했다. 금화군은 화재의 수습과 규명을 위해 분주하게 움직였다. 그 사이 도성의 벼슬아치 여럿이 화재현장을 둘러보고 돌아갔다. 목숨을 지킨 이들은 예방을 소홀히 한 아무개를 엄책(嚴責)해야 한다고 떠들기도 했다. 하지만 사람들의 입에 보다 더 오르내리는 것은 불이 왜 일어났는가 하는 사실이었다. 입이 둘 이상 모이면 불길이 가장 먼저 솟은 곳을 특정하느라 어수선했다. 그리고 아문(衙門) 부근에서 불길이 처음 솟았다는 게 정설로 굳어갔다. 몇 시각 뒤에는 군졸들이 탐문 끝에 방화 혐의자 셋을 붙잡아 관아로 끌고 갔다는 이야기가 돌았다.

서장호는 혐의자가 붙잡혔다는 소식을 가복에게 전해 듣고 관아로 향했다. 그가 알아본 바로는 이 불이 실화인지 방화인지 예단할 근거가 없었다. 만약 붙잡힌 이가 정말 불을 질렀다면, 인명에 해를 입하고 민가를 태웠으니 곤장 1백 대는 물론이고 3년간 도성 출입이 금해질 것이었다. 물론 혐의자는 볼기로 장의 절반을 채 받기도 전에 장폐(杖斃) 할 공산이 컸다.

관아에서는 포박한 혐의자를 꿇어 앉혀두고 심문 중이었다. 서장호는 혐의자의 낯을 구경하러 온 무리 곁에 자리를 잡고 섰다. 이들은 화재의 원인이 명명백백히 밝혀지는 것뿐 아니라 혐의자의 볼기를 무지막지한 형장(刑杖)으로 벌하길 기대하고 있었다.

“네가 불을 질렀느냐?”

고을 수령의 물음에 혐의자 셋은 일제히 자신이 한 짓이 아니라고 답했다.

“주막에서 방화를 모의하는 것을 들은 이가 있는 데도 아니라 할 것이냐?”

혐의자 셋은 머리를 조아리며 분통이 터져 마구 뱉은 소리라고 애걸했다. 그리고 자신들도 불을 끄는데 죽을힘을 쏟았으니 제발 믿어 달라고 사정했다. 실제로 그들의 옷은 연매에 절어 검게 변해있었다. 수령 역시 방화자가 이내 달아나지 않고 고을에 머문 것이 이치에 맞지 않다 여기는 듯 보였다.

“그럼, 그런 말을 내뱉은 연유가 무엇이냐.”

혐의자 셋은 조아리고 울먹일 뿐 아무 대답도 하지 않았다. 수령은 그들을 모질게 재촉했다. 혐의자의 모든 대답은 판관의 뜻에 따라 방화의 동기가 될 수도 술자리 푸념의 까닭이 될 수도 있었다. 하지만 혐의자에겐 사실대로 고하는 것 외에는 선택의 여지가 없었다.

“함경도로 향한 세곡선(稅穀船) 때문이었습니다.”

“곡물을 징발하는 것이 불만이었던 것이냐.”

“아닙니다. 세곡이 아니더라도 배 곪는 건 하루 이틀 새 일이 아니니 괜찮습니다. 거듭된 흉년으로 굶주리고 있는 북관(北關)에 보낼 곡물을 징발하는 것이니 모두 납득하고 있습니다. 그런데 그 세곡선이 난파되어, 바닷물에 불어 못 먹을 곡식 1천 섬을 저희에게 억지로 나누어주고 유실된 곡식 8백 섬까지 붙여 추수 때 다시 징수하겠다하니, 저희는 어찌 살라는 말씀입니까. 그뿐 아니라 바람 한 점 없는 강포 앞바다에 정박한 배가 돌연 난파되고, 배에 탄 사공과 격군은 말짱히 돌아왔다는데, 이 어찌 의아하지 않겠습니까. 그래서 취기를 방패막이로 막말을 내뱉었습니다. 제발 살려주십시오.”

서장호가 헤아려보니 혐의자들의 실토에 거짓은 없어 보였다. 문초를 지켜보던 이들도 속마음으로는 참이라 여기는 표정이었다. 하지만 수령은 혐의자의 토설이 거북한 듯 화재에 대한 추궁을 이어갔다.

그때 군졸이 사내 여럿을 이끌고 관아로 들어왔다. 군졸의 설명으로는 종루에서 종이 울린 직후, 혐의자들과 우연히 함께 화재 현장으로 달려간 이들이라 했다. 수령은 엄정하게 확인을 해야 한다며 박하게 굴었으나 더 지켜볼 것도 없었다. 후일, 화재는 원인 미상으로 결론지어졌다. 그리고 몇몇 책임자의 문책이 이루어졌다. 온 나라에서 벌어지는 화재 중 8할 이상이 원인 미상이었으니 그리 놀라운 일도 아니었다.

서장호는 관아를 빠져나와 메케하고 시금떨떨한 냄새를 따라 무작정 걸었다. 아직도 새벽의 재변(災變)이 실감 나지 않았다. 몇 호의 멀쩡한 초가를 지나치자 눈앞에 잔허(殘墟)가 나타났다. 지평선 끝까지 새카맣게 이어진 땅을 보고 있자니 그제야 실감이 났다. 그리고 3백여 명의 난민들이 겪고 있을 좌절이 일말이나마 가슴에 전해졌다. 이 난리의 책임을 짊어지울 이를 찾기 위해서 군졸들이 폐허를 헤집는 동안 난민들은 배고픔과 고통에 절어있었을 게 뻔했다.

이제 무엇을 해야 할까. 서장호는 자신에게 물었다. 이곳 사람들은 폐허 위에서 다시 살아야 한다. 다 타버린 들보를 뽑아내고 새 동량(棟樑)을 세우기까지 몇 달이 걸릴지 어림조차 할 수 없었다. 서장호는 마땅히 해야 할 바가 무엇인지 고심했다. 실상 자신이 할 수 있고 해야 할 일은 하나뿐이었다. 그는 가여운 백성이 살아갈 방편을 조속히 마련해 달라고 장계를 올리리라 다짐했다.

그때, 불에 탄 초가에서 무언가 불쑥 튀어나왔다. 얼이 반쯤 나가 걷던 그는 끔쩍 놀라 체면을 챙기지 못하고 소리 질렀다. 그것은 그을음에 나뒹군 꼴의 사내였다. 서장호는 그제야 다시 주변을 둘러봤다. 불길이 모든 걸 재로 바꿔놓은 폐허에서 사람들은 몸을 웅크린 채 구석구석을 살피고 들췄다. 그들은 다들 한 손에 무엇인가를 꼭 쥐고 있었다. 그것은 솥, 그릇, 수저, 문고리 따위였다. 다듬잇돌이나 맷돌을 끄집어내는 사람도 보였다. 그리고 운이 좋은 이는 겉이 멀쩡한 이불을 등에 짊어지고 멋쩍은 기쁨을 누렸다. 그들은 그렇게 또 살아갈 궁리를 하고 있었다.

서장호는 이 모든 광경이 대단케 보였다. 이 모질고 끈질긴 생명력이 순연히 경이로웠다. 머지않아 그들은 한 치의 망설임도 물러섬도 없이 이 자리에 다시 기둥을 세우고 지붕을 덮을 것이다. 그리고 가을걷이까지 온갖 고난과 곤경을 온몸으로 받아낼 것이다. 비록 수확한 곡식 대부분을 관(官)이 약탈하듯 세렴(稅斂)해 갈지라도 계속 삶을 이어갈 것이다. 여기까지 생각이 이르자, 백성에게 온전히 주어지는 것은 형형한 고난뿐인 듯했다.

스토리테마파크 참고스토리

조재호, 영영일기, 1751-07-10

뱃놈들이 간특한 꾀를 내어 얕은 곳에서 고의로 배를 난파시키고 쌀을 횡령하다

조재호, 영영일기, 1751-10-28

5천 호의 민가가 불에 타다 - 평양의 화재

미상, 계산기정, 1804-03-18 ~ 1804-03-19

작가소개

- 모영철

- 1979년 충남 홍성 출생. 중앙대학교 대학원 문예창작학과 박사과정을 수료했다. 현재 홍성 생태학교 나무 교육이사로 문학 및 문화예술교육을 맡고 있으며, 중앙대학교 문예창작학과에서 강의 중이다.

“세곡선이 난파되면 뒷감당은 모두 불쌍한 백성들의 몫이다”

“난파된 세곡선의 일로 세금을 징수하려는 것에 대해 법을 근거로 선처를 요청하다”

“잠수부를 많이 동원하여 시신을 건지도록 하였다”

“조선시대의 소방관, 도처의 화재에 대응하다”

“임금의 능에서 발생한 화재, 왕릉을 지키던 자 모조리 잡혀가다”

“안동 태사묘만 화재를 면하다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|