스토리테마파크를 쓰다

강물, 하늘과 사람이 만나는 곳

걱정과 비극의 장소, 대홍수를 기록하다

여름과 겨울은 길어지고, 봄과 가을은 점점 짧아지고 있다. 최근에는 가을비가 장마 때보다 더 많이 내린 듯한데, 나만의 느낌은 아닐 것이다. 이러다가 정말 봄도 가을도 사라지는 건 아닌지 걱정이 피어오른다. 현대에는 일기예보를 보면서 당장 며칠 간의 날씨를 헤아려 볼 수 있지만, 조선 시대만 해도 가뭄과 홍수와 같은 자연재해와 극단적인 날씨는 왕조의 정당성 자체를 의심하게 만드는 심각한 현상이었다.

대체 정치와 날씨가 무슨 상관인지 의문이 들 수밖에 없지만, 이 얘기는 차차 나누기로 하자. 어쨌건 예나 지금이나 날씨는 우리 생활의 중요한 관심사라는 점은 변하지 않았다. 옛날 날씨를 헤아리는 방법은 여러 가지가 있겠지만 누구나 날씨를 가늠해 볼 수 있는 장소로는 강(江)이 대표적이지 않을까. 비가 많이 오면 수위가 오르고, 가물면 수위가 내려가면서 바닥을 드러낸다. 이 정도 수준만 오가면 그나마 다행이다. 비가 너무 많이 와서 강물이 넘치면서 홍수가 나고, 너무 안 오면 가뭄이 온다. 선조들의 일기에는 홍수를 바라보며 사람들의 죽음과 소중한 장소가 사라지는 것을 안타까워하는 장면이 자주 등장한다.

7월 20일에는 비 내리는 기세가 어제와 같고 종일토록 그치지 않았다. 김령은 앞 강물이 크게 불었다는 말을 듣고 종들을 데리고 산에 올라가 바라보았다. 넓은 물결이 산과 들을 뒤덮고 끝없이 펼쳐졌다. 현의 객관과 역촌(驛村)은 물 위로 반쯤 드러나 있고, 내 앞 조산숲[造山藪] 등 눈 닿는 모든 것이 누런 물결에 휩싸여 있었다. 집과 나무들이 강을 뒤덮으며 떠내려 오는데, 사람 형체 같은 것이 혹은 둘씩 혹은 셋씩 떠내려오는 것도 있었다. 날이 저물어서 어둡고 희미해서 똑똑히 보이진 않았지만 종자들이 말하길 모두 사람이라고 했다. ... 물의 기세가 이렇게 세차고 크게 범람하기가 예전에는 없던 일이었다. 너무도 참혹해서 더 이상 내려다볼 마음이 없어졌다.

김령, 『계암일록(溪巖日錄)』

(출처 : 스토리테마파크)

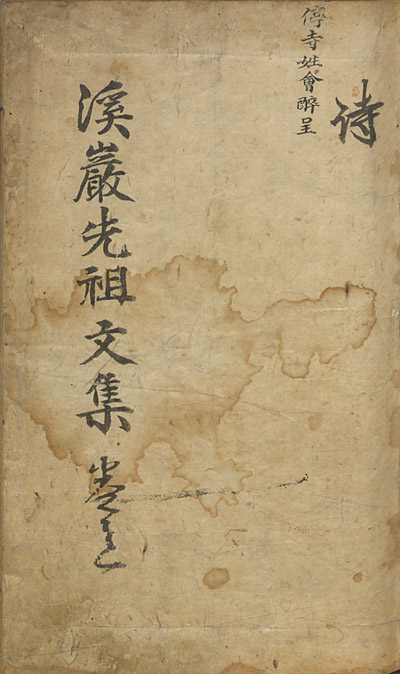

『계암일기』를 쓴 김령의 문집인 『계암선생문집』 (출처: 한국국학진흥원)

『계암일기』를 쓴 김령의 문집인 『계암선생문집』 (출처: 한국국학진흥원)

차마 끝까지 지켜볼 수조차 없는 참혹한 광경이다. 익숙한 동네의 산과 들판이 온통 누런 물결에 휩싸여 있다. 그 속에는 사람들도 포함되어 있다. 불어난 강물이 온 마을과 사람들을 집어삼키는 가운데, 일기의 화자 김령은 끝까지 지켜볼 수 없었다. 이처럼 홍수라는 재해 속에서 강물은 공포의 대상이며, 소중한 장소와 이웃을 앗아가는 두려움의 장소였다.

흥겨움과 유람의 장소, 만년의 즐거움을 누리다

강이 비극과 공포의 장소이기만 한 것은 아니었다. 앞에서 홍수를 기록한 김령은 만년에 아들 일행을 따라나서면서, 맑은 강물과 바위, 수풀을 감상하면서 술잔을 기울이고 있기 때문이다.

김령의 아들과 이실(而實) 형제가 배를 저어 앞 담[潭]에 도착하였다. 김령은 병중이었으나 기꺼이 그들을 따라나섰다. 강은 맑고 날은 따뜻하며 수풀의 잎들은 푸르고 무성하였다. 철쭉은 곳곳마다 언덕을 뒤덮었고 그 빛이 물밑까지 환하게 비추었다. 물길을 거슬러 올라가 절벽 아래에 배를 멈추었는데, 겹겹이 포개지며 위태롭게 치솟은 돌과 바위의 형상이 기이한 경치를 그려내고 있었다. 그 풍경의 한가운데에서 그는 수없이 많은 술을 돌려가며 마셨다.

김령, 『계암일록(溪巖日錄)』

(출처 : 스토리테마파크)

김령은 나이가 들어 병중에 거동도 어려운 형편이었다. 나날이 우울함을 느끼던 참이었다. 그런데 뱃놀이를 떠나 꽃잎이 강물을 따라 흐르는 장면을 감상하고, 여종의 노랫소리에 흥까지 오르니, 퍽 즐거웠던 모양이다. 벗에게 “천만 가지로 다른 사람의 삶, 몸과 마음이 서로 들어맞아 한가롭고 고요한 가운데 마음껏 노닐며 만년을 마친다면 더한 즐거움이 있겠는가.”라는 후기를 전할 정도로 만족했다. 그가 일기를 남긴 이유도 철쭉이 피는 계절 강가에서 누렸던 아름다운 풍경을 오래도록 담아두고 싶었기 때문일 것이다.

누구나 여행을 가면 추억을 남기는 자신만의 방법이 있다. 사진을 찍고 동영상을 남기고, 김령처럼 일기를 남기기도 한다. 아무리 기록하고 영상을 남겨도 당시의 따스한 햇볕 아래 흐르는 강물의 풍광은 그대로 살아나지 않는다. 그저 행복한 시간에 대한 실마리를 붙잡아두려는 것이 아닐까.

지나친 즐거움은 때로 위기와 후회를 남기기도 한다. 흥취에 젖어 놀다가 물에 빠진 할아버지도 있다.

여름밤의 시원함과 운치에 취해 모두 밤 뱃놀이는 하자고 하여 작은 배를 불러서 탔다. 가벼운 배에 짧은 노를 저어 검푸른 강에 두둥실 떠서 배를 끌어 강물을 거슬러 올라갔다. 쌍벽정(雙碧亭) 터 아래에 이르러 또 흥취에 젖어서 강 가운데로 나가 아래로 내려갔다. 그런데 뱃사공이 배를 잘 몰지 못하여 갑자기 배가 여울 돌에 걸리고 말았다. 배안의 사람들이 모두 놀라 움직였으나 제천 할아버지는 술이 많이 취하여 뱃전에 앉아 있다가 생각할 겨를도 없이 물에 빠지는 일이 발생했다. 배에 있던 모든 사람이 놀라고 당황하여 나가서 구하고 보니 의관이 모두 젖었으나 물이 얕고 큰 돌이 없어서 다행히 별로 다친 곳은 없었으나 매우 놀라셨다.

김광계, 『매원일기(梅園日記)』

(출처 : 스토리테마파크)

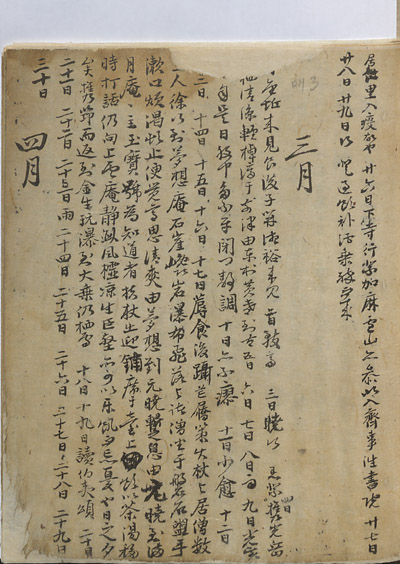

『매원일기』 (출처: 한국국학진흥원)

『매원일기』 (출처: 한국국학진흥원)

비극은 아니었지만, 할아버지가 갑자기 물에 빠졌으니 적잖이 당황했을 것이다. 제천 할아버지가 술에 취해 배 끄트머리에 앉아 있다가 배가 여울 돌에 걸리자, 물에 빠져버린 사건이었다. 밤새도록 흥취를 절제하지 못한 탓이다. 강은 자연의 혹독함을 알려주기도 하지만, 지나치지 않고 적절하게 흥에 취한다면 한여름 강가는 더위를 잊고 시름을 잊을 수 있는 최고의 장소였다.

깨달음의 장소, 변화하는 자연과 사람

지금도 난 1년에 한두 번씩 어린 시절 살던 동네를 일부러 찾아 크게 한 바퀴 돌고는 한다. 30년이 다 되어가는 길이지만, 아직도 남아 있다는 생각에 안도의 숨을 내쉰다. 여전히 동네 친구들과 어울려 다니던 좁은 골목이 눈앞에 어른거린다. 변함없이 그대로 남아 있는 집도 많지만, 흔적조차 없어져 버린 식당, 문방구도 있다. 300년 전 권성구도 20년 만에 예전 봉화의 강변을 걷고 싶었나 보다.

20년 전에 지났던 봉화의 강변을 따라 내려가니 이 물은 낙동강의 상류이다. 권성구는 병인년에 망선암(望仙庵)에서 연대사로 향했을 때 물결을 따라 내려갔다. 맑은 연못은 깊었으며 십 리에 걸쳐 한결같이 푸르고 굽이굽이마다 아름다웠다. 항상 다시 가고 싶어 했는데 훌쩍 이십 년이 흘러간 뒤에야 이 길을 지나게 되었다. 깊었던 연못은 바람과 모래흙만 아득했고 숨겨져 보이지 않던 돌은 드러나 메말랐다. 자연의 변화가 이러한데 하물며 세상의 도리는 얼마나 변하였겠는가?

권성구, 『유청량산록(遊淸凉山錄)』

(출처 : 스토리테마파크)

20년 만에 돌아와 걷는 강변 길 위에서 추억에 잠긴 모습이다. 내가 알던 깊은 연못이 사라지고 보이지 않던 돌이 드러나 있다. 분명 같은 길을 걷고 있는데, 과거의 길과 지금 걷는 길이 겹쳐 보이면서 묘한 생각에 잠긴다.

사실 ‘변화’는 유학을 공부하던 조선시대 사람들에게는 익숙한 개념이었다. 변화는 『주역』의 핵심적인 가르침이었다. 『주역』은 점치는 책이었지만, 변화한다는 뜻의 ‘역(易)’이라는 글자가 보여주듯 자연의 모든 구석구석이 변화의 원리로 가득하다는 메시지를 전하고 있다. 20년, 30년이 흘러 내가 살던 동네, 권정구가 걷던 강변 길이 변했지만, 그만큼 사람도 변했다. “세상의 도리”라고 말했지만, 자연과 사람이 마주 보며 변화하고 있음을 깨닫는 장면이라고 할 만하다.

강물, 하늘과 사람이 만나는 곳

다시 처음의 의문으로 돌아가 보자. 옛날에는 왜 홍수가 일어나는데 임금 탓을 하고 정치 탓을 하게 되었을까? 비과학적으로 보일 수밖에 없는 이러한 생각에는 사실 지금 우리에게도 여전히 유효한 통찰을 담고 있다.

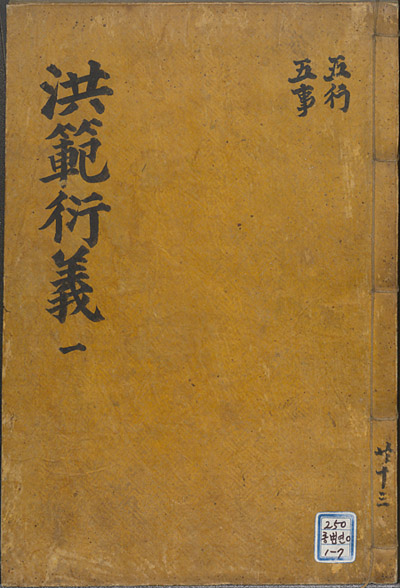

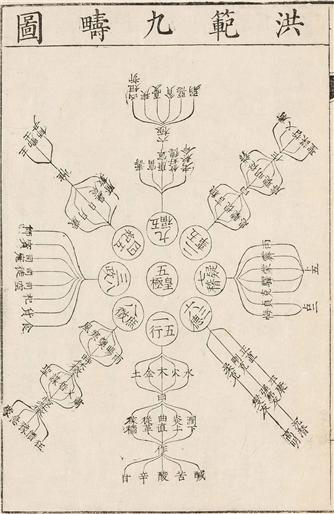

유학자들에게 익숙한 책 가운데 『서경』이라는 경전이 있다. 성인의 다스림과 다양한 말씀이 담긴 이 책에는 여러 챕터가 있다. 그중에서 ‘홍범(洪範)’은 곧 성인 정치의 큰 모범이라는 뜻을 담고 있다. 그래서 조선시대 사람들은 세월이 흘러도 변치 않는 정치의 큰 요점이 있다고 생각했다. 내용은 길지 않지만, 옛 성인이 남긴 이상적인 정치 원리를 담고 있다고 믿었다. 그중에 오행(五行)은 다음과 같이 말한다.

“물은 아래로 스며 흘러 윤택하게 하고, 불은 위로 타오르며, 나무는 굽고 펴지며 생장하고, 금속은 형질을 따라 변형되고, 흙은 농사를 가능케 해 심고 거두게 한다. [水曰潤下, 火曰炎上, 木曰曲直, 金曰從革, 土曰稼穡.]”

『서경(書經)』 「홍범(洪範)」

『홍범연의』 (출처: 한국국학진흥원)

『홍범연의』 (출처: 한국국학진흥원)

‘홍범9주’라고 불리는 이 원리의 시작은 자연의 근본 요소를 뜻하는 목화토금수로 상징되는 ‘오행(五行)’이다. 그중에 강물을 상징한다고 할 수 있는 ‘물[水]’은 아래로 흘러가 온 세상을 적셔준다. 물뿐 아니라 불, 나무, 금속, 흙도 각자의 성격을 발휘한다.

오행 다음으로 사람의 용모, 말, 보는 것, 듣는 것, 생각하는 것[貌言視聽思]으로 구성된 오사(五事)가 등장한다. 유학자들은 오행과 오사를 연결하여, 자연과 사람이 서로 영향을 주고받는다고 이해했다. 물이 온 세상을 적시듯 사람도 덕행으로 세상을 적셔야 한다는 믿음으로 이어졌다. 여기서 사람은 곧 임금, 정치의 주체를 뜻한다.

『서전대전(書傳大全)』 「洪範九疇圖」 (출처 : 규장각한국학연구원 소장)

『서전대전(書傳大全)』 「洪範九疇圖」 (출처 : 규장각한국학연구원 소장)

임금의 정치 행위는 이처럼 오행의 원리를 따라 신중하게 이루어져야 하는데, 여기에 문제가 생기면 다양한 징조들이 발생한다고 믿었다. 바로 비, 햇볕, 더위, 추위, 바람[雨暘燠寒風] 다섯 가지 기상현상, 서징(庶徵)이다. 어진 정치가 지속된다면 이들 기상현상은 적절함을 유지하면서 계절에 따라 변화해 갈 것이다. 그러나 정치의 과정에서 특정한 영역에서 과하거나 부족한 잘못이 발생하면 하늘은 각종 재해를 통해 경고한다.

이 가운데 비는 오행의 물[水]과 연결되어 있다. 어진 정치를 하지 못했을 때 하늘은 바로 끝없는 비[恒雨]로 재해를 내리는데, 이것이 바로 홍수다. 이처럼 비를 통해 사람과 하늘이 만나는 장소가 바로 강인 것이다.

자연은 시간과 절기에 따라 제때 변해야 하는데, 변함없이 같은 기상현상이 계속되는 것은 사람의 행동에도 문제가 있다는 신호로 해석되었다. 변치 않음은 긍정적인 의미로도 읽을 수 있지만, 고집불통에 꽉 막힌 뜻으로도 읽힌다. 물이 흐르지 않고 고이면 썩는 것과 같은 이치다. 자연이나 사람의 변화에는 일정한 패턴이 있고, 적절함이 있어야 한다는 뜻이다. 강물의 아름다운 풍광과 유람의 즐거움은 이러한 적절한 변화가 가져다주는 선물이다.

조선 시대 가뭄이 들었을 때 임금이 비가 올 때까지 제사를 지내고, 홍수가 났을 때에는 나라의 정치를 돌아본 기록들은 자연을 바라보며 경계와 반성을 해야 한다는 믿음이 여전히 작동하고 있었던 증거다. 유학자들은 자연을 관찰하고 바라보지만 결국 그 시선의 끝은 사람을 향하고 있다. 멈출 줄 모르고 내리는 비와 끝없이 내리쬐는 햇볕에 익숙해진 데다, 산불 같은 각종 인재(人災)에 노출된 우리의 눈은 어디를 향해야 할까? 어쩌면 우리는 또 다른 의미에서 자연의 경고를 마주하고 있는지도 모르겠다.

집필자 소개

- 김정철

- 숭실대학교 철학과에서 석사과정을 마치고, 한국학중앙연구원에서 ‘남계 박세채의 『범학전편』 연구’로 박사학위를 받았다. 현재 한국국학진흥원 전임연구원으로 일하고 있다. 조선시대 성리학의 심화 과정과 홍범, 역학 연구에 관심을 두고 있다. 대표 논문으로 「『홍범연의(洪範衍義)』의 구성과 주자학적 특징」 「『홍범황극내편보해(洪範皇極內篇補解)』의 판본과 이순(李純)의 상수역학」 등이 있다.

“얼어붙은 한강을 배로 건너다”

“뱃놈들이 간특한 꾀를 내어 얕은 곳에서 고의로 배를 난파시키고 쌀을 횡령하다”

“강남은 우리나라와 같지 않습니다”

“세곡선이 난파되면 뒷감당은 모두 불쌍한 백성들의 몫이다”

“노자 떨어진 나그네의 설움”

“오래전부터 벼르던 작은 배를 만들다”

“일본 사신과 공작새”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|