스토리테마파크를 쓰다

꿀벌의 비행

검은 모자의 공포!

주말 아침, 물안개가 피어오르는 호반길을 혼자 걸어보고 싶었다. 봄날의 이슬 맺힌 청초한 거미줄, 이름 모를 새들의 애절한 지저귐, 마른 낙엽의 바스락거리는 소리와 봄바람에 살랑이는 연초록 잎사귀 소리, 짝을 부르는 개구리 울음소리, 그리고 부스럭대며 지나가는 새침한 청설모를 맞이하며 가뿐하게 걷고 싶었다. 문득 고개를 돌려 포근한 아침 햇살에 사방으로 흩어지는 물안개를 바라보며, 반질반질 윤이 나는 나무 의자에 앉아 물그림자에 비친 하늘과 나무와 봄꽃을 넋 놓고 바라보다가 가져온 책을 읽고 싶었다.

물안개 핀 호반길에서 누군가와 마주친다면? 사라락사라락, 푸드덕푸드덕, 사부작사부작, 꾸르륵 나무 물 마시는 소리, 쩍, 쿵 하는 온갖 경쾌한 자연의 소리는 검은 모자를 깊이 눌러쓴 남자와 스치면서 음침하고 음울해진다. ‘후줄근한 검은 체육복 바지 밑단 사이로 전자발찌가 언뜻 보이고, 왼손에 너클을 낀 그가 힐끗 나를 쳐다보며 지나가다 뒤돌아서 다시 걸어온다. 오른손으로 모자를 만지작거리던 그가 후드 점퍼 왼쪽 앞주머니에서 신문에 둘둘 싼 과도를 꺼내 나를 위협’할지도 모른다는 상상에, 결국 혼자만의 아침 산책을 포기하고 남편을 깨운다.

나도 알고 있다. 사실, 검은 모자를 쓴 남자는 조깅하러 나온 것뿐이라는 것을……. 하지만 영화 《살인의 추억》을 본 후, 그리고 잊을 만하면 들려오는 무차별 폭행과 살인 사건 뉴스 때문에, 나는 99%의 선량한 시민일 누군가를 오해하고 두려워한다. 내가 뉴스 속 피해자가 될지도 모른다는 1%의 가능성은 혼자 조용한 곳에 있고 싶은 내 바람을 잠재운다.

나는 원래 겁이 많은 사람이다. 세상에 일어나는 무수히 많은 사건과 사고는 나의 비루한 상상력을 자극한다. 그래서 쉽게 놀라고 지친다. 그렇다고 해서 언제 어디서 마주칠지 모를 흉악무도한 사람 때문에 내 일상을 포기할 수는 없다. 먹고 사는 문제가 실체 없는 공포를 압도한다.

1598년, 양봉을 시작하다!

바닥을 보이는 쌀통, 몇만 원도 없는 통장은 우리를 옭아맨다. 아직 배를 곯아 본 적 없지만, 가족이 굶주릴 수 있다는 생각만으로도 불안감이 엄습한다. 불안한 상상이 실제가 된다면 절망에 빠지기도 하지만 우리는 전쟁 속에서도 살아남아 우리의 먹고 사는 이야기를 계속한다. 해피엔딩으로 끝나는 공포 영화처럼.

1597년 2월 1일, 오희문(吳希文)은 막내딸 단아를 보냈다. 아직 남아 있는 어린 딸의 온기에 오희문은 양반의 체면 따위 개나 줘버리고 단아를 안고 서럽게 울었다. 자식 먼저 보낸 애비의 애끊는 심정은 양반이라고 다를까? 이제 누가 오희문의 겉옷을 받아줄까? 밥을 먹다가 혹은 책을 읽다가, 단아 또래의 여자아이를 보면 문득문득 딸이 생각나겠지만, 그래도 살면 살아진다. 가슴과 창자가 찢어지는 듯한 고통 속에서도 우리는 내일 먹을 아침을 걱정한다.

1598년 5월 7일, 오희문은 올해 양봉을 해 보기로 하였다. 강원도에서는 벌이 많기도 하였고, 식구들에게 새로운 먹거리도 마련할 겸, 처음으로 양봉을 시도해 보기로 한 것이다. 이리하여 얼마 전 지인에게 몇 개의 벌통을 받았는데, 가져올 때 잘못하여 벌들이 대부분 죽어버린 일이 있었다.

어제는 신수함에게서 벌통을 받았는데, 이 벌통의 새끼 벌들을 오희문의 벌통으로 옮길 셈이었다. 신수함의 벌통에 연기를 쏘이자 새끼 벌들이 나왔다. 이후 벌통을 동쪽 울타리 밖의 배나무에 매달고 종 수이로 하여금 벌들을 벌통으로 받으려 하였는데, 이 벌들이 도로 흩어져서는 뒷산 한 마장이나 되는 숲 나무 밑에 모였다. 그리하여 간신히 이 벌들을 통에 담았다가 희철의 방 밖에다가 앉혀두었다. 거의 벌들을 날려 버릴 뻔하다가 도로 잡았으니 기쁜 일이었다. 종 수이는 처음 해 보는 양봉이라 벌을 치는 법도 잘 모르고, 미끄러운 그릇에 벌들을 담으려 했는데 그것이 실수였던 것이다. 들어보니 미끄러운 그릇에 받게 되면 얼마 안 가 벌들이 다 도망한다고 한다. (생략)

오희문, 『쇄미록(𤨏尾錄)』,을 재구성하여 쓰다.

(출처 : 스토리테마파크)

딸 단아가 먼 길 떠난 지 1년이 지났다. 오희문은 단옷날 그네를 타는 아이들을 보며 딸을 생각했다. 오희문이 아끼던 벼루를 실수로 깨뜨린 단아가 어른들의 꾸지람을 듣고 서럽게 울던 날이 생각났다. 꿈에서 단아를 만난 날엔 아내를 안고 울기도 했다. 마음 한 자락 단아에게 남겨둔 오희문은 식구들 먹여 살리는 데 집중했다. 그는 양봉을 하기로 한 것이다.

〈벼루를 떨어뜨려 깨뜨리는 모습〉 (출처: 스토리테마파크)

〈벼루를 떨어뜨려 깨뜨리는 모습〉 (출처: 스토리테마파크)

양봉은 쉽지 않았다. 처음 지인에게 얻은 벌들은 대부분 죽었다. 1598년 5월 6일, 벌을 분양받았지만, 본 집 떠난 새끼 벌들은 오희문이 마련한 새집으로 들어가지 않고 한 마장이나 되는 숲으로 가출을 했다. 가출한 새끼 벌들을 겨우 새 벌통에 모았지만, 새집이 불안했던 벌들은 다시 집을 나갔다. 집 나온 벌들은 오희문 집 앞을 가득 메우다 방까지 들어와 식구들을 마구 쏘고 다녔다. 날 저문 후에야 겨우 새 벌통에 벌을 모으는 데 성공한 듯했으나 벌들은 다시 날아갔다. 수만 마리의 벌들이 오희문 머리 위를 윙윙거리며 날아, 그의 심기를 건드리는 모습이 눈에 보이는 듯하다. 마음대로 안 되는 벌 때문에 화난 오희문과 집 떠나기 싫은 벌, 이들의 배경 음악으로 《왕벌의 비행》이 흘러나오는 듯하다.

예순의 나이에 새로 시도 해 본 양봉은 결코 만만한 일이 아니었다. 임진왜란과 정유재란 속에 집 떠나 이곳저곳에서 살게 된 오희문은 뭐라도 해서 식구들을 먹여야 했다. 그는 벌을 키워 꿀을 따 식구들을 먹이고, 꿀을 팔아 가족들 옷감도 사는 꿈을 꿨을 테지만 집 잃은 벌들 또한 우왕좌왕 갈 곳 찾아 헤매고 있으니 가족들 보기 민망하고 속상했을 것이다.

같은 해, 오희문은 누에도 쳤다. 누에가 뽕잎을 무섭게 먹어 치우는 ‘잠식(蠶食)’, 오희문은 종을 시켜 뽕잎을 따오게 했지만, 뽕잎을 찾는 사람이 오희문만 있는 것은 아니었다. 이집 저집 할 것 없이 잠실 속 누에들은 뽕잎을 기다리고 있었다. 누에 먹여 살리는 데 전념하느라 조밭은 쑥밭이 되었다. 게다가 쥐들은 애써 키운 누에를 물어 죽였다. 그것도 모자라 누에고치를 쪼개 망가뜨려 놓기까지 했다. 여름 빗소리 같은 누에의 뽕잎 먹는 소리와 갉작갉작 누에 갉아 먹는 쥐들의 찍찍 소리가 오희문의 귓가를 맴돌고 있지는 않을까? 왜놈만큼 미운 쥐새끼들, 오희문은 얼마나 절망했을까?

〈누에 농사를 쥐 떼로 인해 망친 모습〉 (출처: 스토리테마파크)

〈누에 농사를 쥐 떼로 인해 망친 모습〉 (출처: 스토리테마파크)

1599년, 꿀을 따다!

1599년 11월 26일, 오늘 오희문은 서울에서 평강 집으로 돌아왔다. (중략) 집에 와서 들으니 덕노가 지난 보름날 돌아왔다고 한다. 얼마 전 함흥에서 높은 가격으로 꿀을 사들인다는 말을 듣고 오희문은 덕노를 시켜 꿀을 팔아 오도록 시켰던 것이다. 마침 지난해 양봉으로 꿀을 좀 모았던 오희문은 꿀을 팔아 가산에 보탬이 될 생각으로 기대가 컸었다.

덕노의 이야기를 들으니 함흥 통판인 정효성이 감관을 시켜서 꿀의 양을 잰 다음 받는데, 6두라고 가져간 꿀이 거기서 재어보니 겨우 5두 3홉이었다고 한다. 값으로 주는 포목은 종들로 하여금 직접 골라서 가게 하였다고 한다. 그런데 그 값이 난리 이후로 3필씩 줄어서 꿀 1두에 7필로 쳐준다고 하였다. 듣기에는 1두에 10필씩이라 하였는데, 그 사이 값이 많이 내려간 것이었다. 이리하여 덕노가 가져온 포목은 모두 37필에 불과하였다. 60필의 꿈이 하루아침에 반토막이 난 것이었다. (중략)

오희문, 『쇄미록(𤨏尾錄)』,을 재구성하여 쓰다.

(출처 : 스토리테마파크)

1598년에 집 나간 벌 중에는 오희문이 새로 마련한 벌집으로 다시 들어온 벌들도 있었던 모양이다. 1599년 1월 11일에 ‘지난 가을 꿀을 땄다’라고 기록한 것을 보면, 오희문이 양봉을 완전히 실패한 것은 아니었다. 그러나 같은 날 일기에 ‘가진 벌통이 모두 5개였는데, 한 통의 벌들이 모두 죽어버렸다’라고 쓴 것을 보면, 역시 양봉은 녹록지 않음을 알 수 있다. 그래도 11월, 오희문은 꿀을 팔았다. 집안 살림에 보탬이 되길 바라며 덕노를 시켜 꿀을 팔았다.

〈벌통의 꿀을 따는 모습〉 (출처: 스토리테마파크)

〈벌통의 꿀을 따는 모습〉 (출처: 스토리테마파크)

오희문은 덕노가 60필의 포목을 가지고 올 거라 기대했다. 하지만, 꿀 팔아 마련한 포목은 겨우 37필이었다. 애초에 집에서 잰 꿀은 6두, 함흥에서 잰 꿀은 5두 3홉으로 7홉의 차이가 있었다. 게다가 꿀값이 떨어져 꿀 1두에 포목 7필로 계산하니, 예상했던 것의 반토막이 된 것이다. 오희문은 서울에서 팔걸, 괜히 함양에서 팔았다며 후회하고 자책했다. 인생은 늘 생각과 다르게 흘러간다.

1600년, 겨울 양식을 마련하다?

1600년 9월 15일, (중략) 저녁에는 벌통 2개에서 꿀을 수확하였는데, 모두 꽉 차지 않아서 겨우 1말하고 9되 밖에 나지 않았다. 밀랍은 겨우 2근이었다. 본래 오희문은 벌통에 꿀을 수확하여 이를 팔아다가 겨울을 날 양식을 살 계획이었는데, 겨우 이 정도 거두었으니 겨울 양식을 온전히 해결하는 것은 어렵게 되었다. 이제 와서 탄식한들 무엇 하겠는가.

오희문, 『쇄미록(𤨏尾錄)』,을 재구성하여 쓰다.

(출처 : 스토리테마파크)

1600년 가을, 수확을 앞두고 있지만 오희문은 마음이 복잡하다. 조와 콩과 팥 수확을 앞두고 있지만 집안에 일할 종이 없어 거두지 못하고 있었다. 전쟁으로 집 떠나 떠돌다 이제 고향으로 이사 갈 날을 손꼽아 기다리고 있지만, 일용할 양식 마련하기가 참 어렵다.

오희문은 갖고 있던 벌 2통에서 꿀 1말 9되, 밀랍 2근을 얻었다. 꿀을 팔아 겨울을 나기에는 턱없이 부족했다. 아쉽고 속상한 마음 한편에는 벌에 대한 미안함도 있었다. 나 살자고 벌이 모은 꿀을 뺏는 것 같아 민망하기 그지없다.

벌과 누에를 키우던 오희문은 병아리도 키웠다. 1598년 봄, 오희문은 병아리를 키워 어머니의 반찬 걱정을 덜 생각이었다. 그런데, 집에서 키우던 개와 고양이가 병아리를 물어 죽였다. 오희문은 남아 있는 병아리라도 살려야 했다. 개는 목줄을 채워 관아로 잡아끌고 가게 하고, 고양이는 부석사로 보냈다. 고양이가 없는 오희문의 집은 쥐들의 세상이었고, 쥐는 누에를 잡았다. 하지만 어이없게도 병아리는 모두 굶어 죽어버렸다.

〈사고 치는 고양이를 절에 맡기는 모습〉 (출처: 스토리테마파크)

〈사고 치는 고양이를 절에 맡기는 모습〉 (출처: 스토리테마파크)

닭장에 가두어 키우던 19마리의 병아리들이 굶어 죽기 얼마 전, 오희문의 아내가 아팠다. 오희문은 아픈 아내를 챙기느라 병아리를 신경 쓸 여력이 없었다. 며칠 동안 물과 모이를 먹지 못한 병아리들은 그렇게 어이없는 죽음을 맞았다. 윙윙, 사각, 왈왈, 그르릉, 삐익……. 마당을 가득 채운 요란한 소리는 살기 위한 몸부림의 소리였다. 사람이나 동물이나 배고픔은 곧 죽음이다. 그 이상의 공포가 있을까?

1601년, 작별의 정을 나누다!

1601년 2월 20일, (중략) 오후에는 오희문 집에서 치던 벌통 3개를 이웃 사람들에게 모두 나누어 주었다. 김억수, 김언신, 그리고 오희문 집의 집주인인 억지 등에게 주었는데, 모두 감사해하며 내년 벌꿀을 따면 꼭 얼마간의 벌꿀을 보내주겠노라 약조를 하였다. 모두 순박한 사람들이고, 오희문이 머무는 동안 이들에게 많은 신세를 진지라 가벼운 마음으로 벌통을 넘겨주었다.

오희문, 『쇄미록(𤨏尾錄)』,을 재구성하여 쓰다.

(출처 : 스토리테마파크)

1601년 2월 22일, 오희문은 꿈에 그리던 고향을 향해 길을 나섰다. 근 10년 만에 찾는 고향이었다. 1591년 11월 27일, 전쟁 날 거라는 생각을 꿈에도 하지 못한 오희문은 가벼운 마음으로 여행을 떠났었다. 먼 곳에 있는 친척과 외거 노비를 찾아가는 길이었다. 여행 도중 임진왜란이 발발하여, 전라도와 충청도, 강원도로 떠돌며 살았다.

오희문의 이사 소식에 이웃 사람들은 간장, 꿩, 햇 파 등을 작별 선물로 주고 갔다. 오희문도 집에서 키운 벌 3통을 이웃 사람들에게 나누어 주었다. 벌에 쏘이기도 하고 벌을 굶겨 죽이기도 하며 어렵게 얻은 꿀을 제값 받지 못하고 파는 등 우여곡절 많은 벌통을 이웃들에게 나눠주고 떠나는 오희문의 마음은 얼마나 홀가분했을까? 나눌 수 있음이 좋았고, 떠돌지 않고 온 가족이 모여 평화롭게 일상을 보낼 수 있다는 사실이 그저 감사했을 것이다.

빈 통장 잔액

나는 겁이 많은 사람이다. 그래서 일상 속의 많은 것들에 찰나의 공포를 느낀다. 대문 안, 목줄에 묶여 있는 개가 짖기만 해도 놀라고, 리모델링 공사 중인 건물 앞을 지날 때, 머리 위로 철근이 떨어질 것만 같아 그 자리를 황급히 피하기도 한다. 혼자 있는 밤에 울리는 벨 소리, 어두운 골목길, 한낮의 조용한 동네, 마트 주차장 등 나도 모르게 움찔하는 순간들이 있다.

하지만 진짜 공포는 통장 잔액의 숫자다. 세상의 많은 것들은 공짜가 아니다. 친구를 만나는 것, 연애를 하는 것, 결혼을 하는 것, 자녀를 낳고 키우는 것, 부모에게 효도하는 것……. 평범하고 소소한 일상은 통장 잔고에서 나온다. 빈 통장 잔고가 마음의 잔고까지 긁어 써버릴까 봐, 그래서 끝내 한여름 땡볕 아래 녹아내린 상추가 될까 두렵다.

오희문은 어땠을까? 어린 딸의 죽음 앞에서도 가장으로서 가족들 끼니 걱정해야 하는 절박함에 사무치지는 않았을까? 그는 누에가 뽕잎을 먹어 치우듯, 삶의 공포가 그를 갉아 먹도록 내버려두지 않았다. 전쟁 중에도 그는 누에를 치고 벌과 병아리를 키우며 살아냈다. 나 역시 아슬아슬 하지만 카드값을 내며 내 삶을 지키고 있다. 우리는 각기 다른 현실 공포 속을 걷고 있다. 공포가 나를 지배하지 못하도록 실눈 뜨고 끝까지 지켜봐야지.

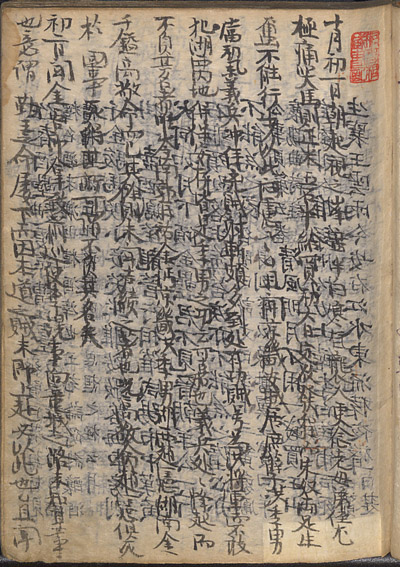

〈오희문의 『쇄미록(𤨏尾錄)』〉 (출처: 한국국학진흥원)

〈오희문의 『쇄미록(𤨏尾錄)』〉 (출처: 한국국학진흥원)

〈오희문의 『쇄미록(𤨏尾錄)』〉 (출처: 한국국학진흥원)

〈오희문의 『쇄미록(𤨏尾錄)』〉 (출처: 한국국학진흥원)

집필자 소개

- 이복순 (한국국학진흥원)

“살인죄로 형문 받는 거창수령”

“아버지를 살해하여 잡아먹은 도적, 이웃사람으로 밝혀지다”

“홧김에 남의 집을 때려 부순 가짜 유생”

“관고에서 은잔을 훔친 윤효빙은 어떻게 탈옥하였을까”

“홍수 중에 작업에 동원되어 목숨을 잃은 사람들”

“초례날 호랑이에게 물려간 신랑”

“마을 사람들이 호랑이에게 물려가다”

| 시기 | 동일시기 이야기소재 | 장소 | 출전 |

|---|